扫一扫查看更多内容

思苇

“只要是国家需要的,他就去做。”中科院国家空间科学中心原党委书记吴智诚曾给赵九章当过一段时间秘书,他对赵九章的评价既简单,又充满分量。

赵九章,浙江湖州人,1907年10月15日出生于河南开封。他是我国杰出的气象学家、地球物理学家、空间物理学家,中国科学院学部委员,中国人造卫星事业的奠基人。赵九章用61年传奇人生谱写了一曲动人的乐章——在动荡与炮火中跌宕起伏,在悲欢与离合中百转千回,在复苏与萌芽中摇曳多姿,在奋发与自强中荡气回肠……

1970年4月24日,中国第一颗人造卫星成功发射,《东方红》响彻寰宇。1999年9月18日,中共中央、国务院、中央军委将“两弹一星”功勋奖章追授于他。

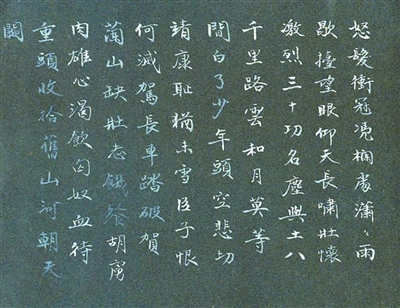

弃文从理 追求进步

赵九章的父亲赵燮彦字伯勤,是家中长子,生于湖州,母亲钮丽珍也是湖州人,其祖父钮福保是清道光十八年(1838年)状元,在湖州,赵、钮两家均是大户,数代联姻。赵九章自幼聪慧,幼年就读于私塾,九岁的时候,他就能够背诵《千家诗》《唐诗三百首》《诗经》《幼学琼林》等书。赵九章原本预备从事文学,他一生喜欢文学,在他的床头,经常放着唐诗、宋词。赵九章还写得一手好字,受家乡文化的影响,父亲偏爱赵体。我国著名书法家赵朴初先生一直悉心保存着赵九章所写的条幅,写的是元代书画家赵孟頫的字体,端庄秀丽,圆转流畅,均衡整齐,表现出温润风雅的气度。赵九章存世的很多书法作品,落款均为吴兴赵九章,流露出浓浓的家乡情结。

1918年赵九章11岁,进小学念书,把“天行健,君子以自强不息”作为座右铭,在五四运动影响下,他立志“科学救国”,改学科学。然而,生活却没有给赵九章安排一条平坦的道路。

1921年秋天,由于家庭生活困苦,勤奋好学的赵九章高小毕业后被迫辍学。为了糊口,父母把他送到一家小交易所当店员。但是,赵九章胸怀大志,他干完一天的活,不顾劳累,点上煤油灯,一直读书到深夜。他特别喜欢钻研自然科学方面的书,每当得到这类书时,他都如获至宝,能一口气读到雄鸡唱晓。有一天半夜,赵九章正专心致志地在昏黄的灯光下读书,被老板娘发现了,把赵九章骂得狗血喷头。

赵九章并没心灰意冷,而是百折不挠,千方百计地继续攻读。至今民间仍流传着赵九章制作灯罩苦读书的故事。为了不被老板娘发现,晚上他用废竹篾和废纸糊了一个上尖下圆的灯罩,灯罩糊了多层厚厚的包装纸,只在一侧开了一个黄豆大小的孔。这样的灯罩使用起来周围不见亮光,仅有的小孔透出一丝光线。

赵九章常常在夜晚把书靠近小孔阅读。终于还是被老板娘发现,她撕毁了灯罩,并惩罚他一个月不许吃晚饭。但是求知欲强烈的赵九章并没有放弃学习,他把书上的公式、定律等按顺序剪下来,放在衣袋里。一有时间,就掏出一张看上两眼,连走路的时候,也一张一张地掏着看。锲而不舍,金石为开。在半年多的时间里,他用这种方法学完了一本中学物理教材。

1922年9月,赵九章以第一名的成绩考入河南留学欧美预备学校,开始接触新文化、新思想,开阔了眼界。学校注重外语和数理化,聘请了外教。赵九章开始接触到《创造杂志》《少年中国》《向导》等书刊,激发了爱国热情。在校期间,赵九章积极投入到反军阀的学生运动中,他和同学们一起试办洋车夫工会,组织工人学习,又到农村宣传。据赵九章的堂弟赵同章回忆,当年赵九章对他说:“当局要追捕我们,必须尽早离开开封了。”为躲避军阀当局的追捕,加上家境日下已无力供他继续上学,父亲给浙江的妹妹赵学彦写信,想叫赵九章到杭州上学。1925年8月,赵九章离开开封,远赴杭州投奔姑妈,继续学业。

到杭州后,赵九章考入浙江工业专科学校电机系。这时父母相继去世,生活更为艰难,他完全依靠亲友的援助度日。1927年4月12日蒋介石叛变革命,下令清党,残杀共产党人,浙江也笼罩着白色恐怖。看到从前压迫青年学生的人都一个一个身居官位,而舍身为革命的人竟然遭到屠杀,面对白色恐怖,赵九章非常气愤,积极参加学生运动。1927年底,赵九章加入了中国共产主义青年团,从此他参加革命活动更为积极。后来赵九章被捕入狱,在敌人百般诱惑胁迫下,他没有改变自己的信念,但健康却遭到了严重摧残,姑妈亲自到南京找戴季陶出面救人,因为戴季陶的原配夫人钮有恒是赵九章母亲的亲三妹,赵九章是戴季陶的嫡亲姨外甥。经过戴的斡旋,赵九章被保释出来。1928年9月赵九章到了南京,戴季陶让赵九章作为随从秘书,做些文字抄写、文件保管的工作。戴季陶亲自对赵九章加以管束。但赵九章就是看不惯国民党官场的腐败,与戴季陶时常发生矛盾。赵九章除了练书法,对其他毫无兴趣,一直坚持要读书,他认为只有科学才能使中国发达富强,于是埋头复习功课。

潜心科研 奠基中国现代气象事业

1929年8月他考取了国立清华大学物理系,在名师叶企孙教授和吴有训教授的培育下,他埋头学习,奠定了扎实的数学、物理基础,而且获得了独立工作和进行科学实验的能力。1933年9月他毕业后留校任助教,专职管理物理实验。后来研究院气象研究所所长竺可桢到清华大学选一名研究生,看中了赵九章。名师引领他迈入了气象学领域。1935年7月赵九章赴德国柏林大学攻读气象学专业,1938年获得博士学位归国。

其实,在1930年代中期以前,我国气象学基本上是描述性的。1937年,赵九章在德国柏林大学留学期间发表了一篇题为《信风带主流间的热力学》的论文,这篇论文具有开创性意义,首先把数学、物理引入气象学,使中国的气象学从描述性地理学范畴引向数理轨道。竺可桢称其为“新中国建国以前理论气象研究方面最主要的收获”。正是在他的推荐和支持下,还不满40周岁的赵九章当上了研究院气象所所长。赵九章回国后,一直不遗余力将中国气象学引上现代化的道路——在西南联合大学教书时,他编写出我国第一本《动力气象学》讲义;1945年,他首先提出“长波斜压不稳定”概念,成为现代天气预报的理论基础之一。赵九章组织开展信风带主流间的热力学研究,开创了中国动力气象学的先河。

他曾将南京北极阁亲手打造成做学问的象牙塔,谢绝国民党元老到北极阁搞重阳登高活动的要求,“我们这里是搞学术的机构,不适宜搞非学术活动”……1948年,国民党政权分崩离析,南京风声鹤唳。当权者命令研究院各所迁走。赵九章一纸电文发给当时的研究院院长:“八年抗战,颠沛流离,实不堪再动。”他冒着生命危险,将稀缺的气象学家和十分珍贵的气象资料、气象器材保留了下来,一起迎接新中国的诞生。