邱式邦是邱家昌的第三个儿子宗孚之子,年轻的邱式邦深知生活的艰辛,学习非常努力,1931年考入沪江大学生物系。在校期间,从美国康奈尔大学留学回国的刘延蔚先生开启了他对生物科学研究的浓厚兴趣。老师的循循善诱和悉心教育指导,对邱式邦毕生投身昆虫学研究,产生了决定性的影响。

1936年,邱式邦在南京走进了农业实验所的大门,担任病虫害系技佐,开始了为之奋斗一生的植物保护科学技术事业。当时正值抗日战争全面爆发前夕,实验所被迫向西南地区搬迁,他被分配到该所广西柳州沙塘工作站,直到抗战胜利后,1946年才随实验所回到南京。

在那段颠沛流离、研究工作条件十分艰难的烽火岁月里,他努力钻研求索,先后从事过松毛虫、玉米螟、大豆害虫、甘蔗棉蚜、飞蝗、土蝗等重要农林害虫的生物学、发生规律、防治方法及天敌昆虫资源种类调查等方面的研究,掌握积累了宝贵的第一手实验数据资料,以第一作者的名义发表了16篇卓有见地的学术论文,作出了扎扎实实的成绩。早年这段独当一面承担科学研究的工作经历,锤炼提高了他的科研创新能力和科学研究素养,也为日后开展深入研究并战胜蝗虫灾害奠定了坚实的基础。

中国是个传统的农耕大国,自古以来就遭受到蝗虫的严重危害。抗战初期,黄河的花园口被炸开决堤后,黄河肆虐淹没了豫、皖、苏三省1400多万亩农田,黄泛区内田地荒芜,民不聊生,造成历史上空前严重的蝗灾。正是在这种危难之时,邱式邦开始走上治蝗事业的荆棘之路,面对的是饥民遍野、满目疮痍,他引入治蝗新药——“六六六”,并因地制宜,拌上填充物改进成便于施用的粉剂,在蝗区开展研究试验,蝗虫死亡率达到90%以上。1948年,他将最新的研究结果撰写成国内第一篇使用“六六六”粉剂治蝗的技术报告,发表在《中华农学报》。

满怀拳拳报国心开创新中国的治蝗业

新中国成立后,邱式邦毅然决定及早结束剑桥大学的学习生活,矢志回国报效祖国,为建设祖国开始追求新的科学事业。1951年9月底,邱式邦历经辗转颠簸,回到了阔别数年的祖国。当时的广东省人民政府闻知,特别邀请他出席了当地10月1日举办的国庆观礼活动。当他站在主席台上,仰望着迎风飘扬的五星红旗,聆听着激昂雄壮的《义勇军进行曲》时,内心的自豪感和责任感油然而生。

新中国成立初期,百废待举。当时虽说国内可以用飞机喷洒“六六六”治蝗,但是试验的面积不大,国产的“六六六”也尚在试产阶段,尚难以满足农业生产的大量需求。为了能够根治蝗虫, 邱式邦深入蝗虫灾区开展治蝗技术研究试验,他全然不顾工作和生活条件的艰苦,始终坚持在治蝗第一线进行调查研究。

调查后,邱式邦提出在蝗区建立侦察蝗虫的基层组织,他带领助手李光博等在山东惠民、垦利、沾化、利津等县忙碌了近半年,详细绘制出蝗区常见的各类蝗虫图例,教会广大农民识图、画圈。比如每平方米有5个蝗虫,就圈1个圈,有10个就圈2个圈,这种调查办法化繁为简,化难为易,简单易学,便于农民掌握。

同时,为了更充分地调动老百姓侦察蝗虫的积极性,他又建议地方主管领导给承担虫情侦察人员家的土地搞“代耕”。在政府的大力支持组织下,各地逐渐建立起长期侦察测报队伍,逐级建立了有固定人员的组织,构成完整的虫情预报网。建立“三查”技术体系后,治蝗工作迅速由被动变主动,防治效率大大提高,1953年全国投入治蝗的劳动力,比1951年减少了80%,为国家节省了大量的人力、物力和财力。推广蝗虫“三查”工作,为新中国开展害虫预测预报工作迈出了坚实的第一步。建立起完善飞蝗侦察制度和药剂治蝗成功后,彻底改变了全国治蝗工作的被动局面,我国开始走上有计划的科学治蝗道路。

创设科研新平台留得百年风范示后人

邱式邦以一名科学家应肩负的社会责任,不断开拓中国生物防治科学的伟大事业,矢志为子孙后代留下一座绿色净土。

在邱式邦的积极倡导下,1980年1月,中国农业科学院成立生物防治研究室,承担建立农业部第一个国外天敌引种检疫实验室,负责全国的归口技术管理,与30多个国家和地区建立开展了天敌引种交换业务。

70多年的防治研究工作,邱式邦不图名利、不辞辛劳、深入实际、注重实践,他在研究中颇多技术创新和理论创新,在生产上成效显著,为后学开辟了继续深入的途径。从他的身上,我们能够感受到老一代科学家所具有的为国分忧、为民解愁、甘于奉献的崇高精神境界。2009年10月1日,国庆60周年前夕,邱式邦这位见证新中国植物保护科学事业发展进步历程的实践者和开拓者,荣获了农业部颁发的新中国成立60周年“三农”模范人物荣誉称号。

邱式邦毕生投身农业科学研究事业,淡泊名利。他为人正直,不唯上、不压下,兢兢业业、实事求是的科学风范赢得了国内外同行的尊重和敬仰,他的学品人品为我们树立了农业科学家的光辉楷模,他为中国植物保护科学事业发展进步鞠躬尽瘁。他的科学方法、科学思想、科学智慧、科学实践、科学责任、科学贡献,必将教育后人,发扬光大。

(编辑整理/童宁盈)

人物名片:

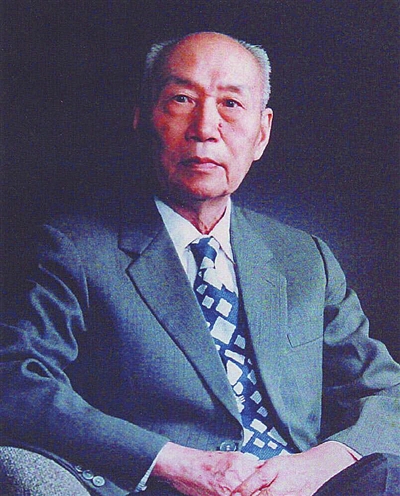

邱式邦,中国昆虫学家、植物保护学家,1911年出生于浙江省吴兴县,1931年考入沪江大学生物系,1935年冬以优异的成绩毕业。参加工作后邱式邦继续从事昆虫研究,取得很大进展。1949年,邱式邦经考试获得英国文化委员会的留英奖学金,进入英国剑桥大学动物系学习。1951年10月,邱式邦回国。50多年来,他发表论文百余篇。邱式邦曾任中国植物保护学会第二、第三届常务理事,中国昆虫学会和北京昆虫学会理事以及《生物防治通报》主编,《植物保护学报》《昆虫学报》《昆虫天敌》等刊物的编委。

邱式邦一生在科研工作上取得了卓越成就,1953年被农业部授予爱国丰产奖;1964年当选为第三届全国人民代表;1978年获全国科学大会先进个人奖;1979年被国务院授予全国劳动模范称号;1980年当选为中国科学院学部委员(院士);1983年任农业部科学技术委员会常务委员;1985年法国农业部授予他农业功勋骑士勋章;1988年受国务院表彰。