何以苕溪?

南宋杭州地方志书《咸淳临安志》载,河道“夹岸多苕花,每秋风,飘散水上,如飞雪然”。因而才有了苕溪这个诗意的名称。

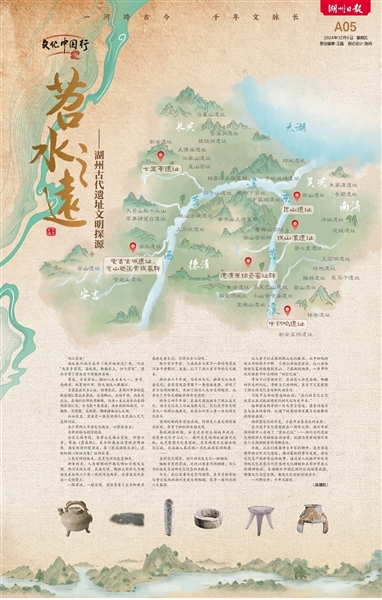

苕溪,古名苕水,浙江八大水系之一,分东、西两源,纵贯湖州市,经太湖流入黄浦江。

古苕溪出天目山后,顺势东流,在杭州市余杭区瓶窑镇汇聚成东苕溪,左傍群山,右接平原,向东北流去,在湖州北郊白雀塘桥,与另一支从安吉而来的西苕溪汇合,分为数十条港溇,再分别经环城河、小梅港、长兜港、大钱港、横港诸塘注入太湖。

水如其名,苕溪是一条美丽动人又充满人文气息的河流。

至少有两大中国文化瑰宝,以苕溪为名:

米芾的帖与胡仔的书。

北宋元祐年间,米芾从无锡去苕溪,作诗六首,写成《苕溪帖》,至今珍藏在北京故宫博物院。南宋胡仔归隐苕溪,著《苕溪渔隐丛话》,是继阮阅《诗话总龟》后的巨著。

人类文明的诞生,总是与河流息息相关。

神奇的是,人类辉煌的早期文明如古埃及文明、两河流域文明、良渚文明、玛雅文明等几乎都诞生在北纬三十度一线的河流两岸,而苕溪正处在这一文明带上。

一路苕溪,一脉文明。苕溪孕育了众多灿若星辰的史前文化,不得不令人惊叹。

距今百万年前,人类就在七里亭一带的西苕溪河谷平原繁衍、生息,扎下了浙江百万年的文化根系。

距今五六千年前,马家浜文化、崧泽文化与良渚文化,在东苕溪沿岸留下一条遗址走廊,出现了东方文明的曙光,见证了浙北人文历史的起源,也参与了中华文明起源的历史进程。

距今三四千年前,良渚文明后诞生了钱山漾文化,南方文化北上形成马桥文化,它们是中华文明多元一体的江南典范,也是如今长三角一体化的文化源头。

商周时期的东苕溪流域,同样是人类文明的高光时刻,孕育了灿烂的吴越文明。

春秋战国时期,安吉是当时太湖南岸政治、经济和文化中心之一。湖州是吴越两地碰撞交流地,也是楚国文化东进地,是吴越楚文化融合的交汇地,此后融入秦汉统一多民族国家的构建。

……

直到宋元明清,湖州的历史文化一脉相承。

蜿蜒百里的苕溪,此时以母亲河的胸襟,当仁不让地充当这种文化信念的承载者。

今天,我们沿着历史长河溯源,在岁月的岸边与考古发现的湖州史前文明相遇,探寻一条河流的人文基因。

从七里亭旧石器到钱山漾的蚕丝,从中初鸣的制玉作坊到亭子桥、火烧山原始瓷窑址,从八亩墩超级大墓的猜想到毘山、下菰城的期待,一串串印记勾勒出中华文明的“时空之脉”。

考古可以穿越时空,直接进入历史层面,唤醒对历史的记忆,寻根自己的传统,在当下尤其提供了强大的文化自信和民族自信。

习近平总书记曾感慨地说:“我们的文化自信就是从真正能证明我们的久远历史中来。”

遍布苕溪两岸的一处处考古遗迹,蕴含沟通历史与未来的密码,也留下统筹经济发展与文脉赓续的深刻启迪。

溯源最深沉的历史,才能开启最长远的未来。

在习近平文化思想提出一周年之际,湖州市新闻传媒中心启动了“苕水之远”——湖州古代遗址文明探源大型融媒采访活动,试图为厚重的湖州历史人文找到现实的清晰表达。

今起,让我们跟着考古专家的脚步,走进苕溪两岸的古代文化遗址,揭示最新的考古发现,讲述文化遗产保护背后的故事,通过深入挖掘中华优秀传统文化具有当代价值的文化精髓和具有世界意义的精神标识,生动揭示中国式现代化的深厚底蕴,增强文化自信自强,激发文化创新创造活力。

一河跨古今,千年文脉长。

(吴建勋)