我的AI故事

陆培洪:爆改“万亩智田”

记者 李华 史舒频

天时人事日相催,冬至阳生春又来。

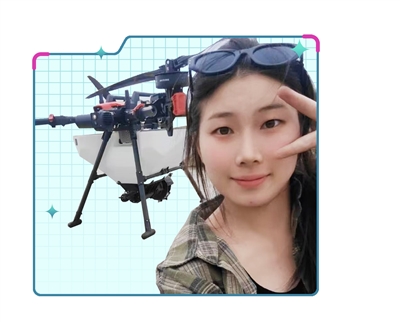

冬至刚过,吴兴区妙西镇后沈埠村的麦田里,麦苗冒出土壤,向上生长。田埂上,陆培洪一边操作无人机升空,查看整片麦田的生长情况;一边拍下影像记录,方便和农业专家云端交流。

“00后”女生、高校经济管理专业毕业、白领……初见陆培洪,很难把她和“种田”联系起来。然而,深入了解才发现,她身上的“新青年农人”标签更闪光:1人管理1000亩粮田、精通农用机械操作……

去年8月,22岁的陆培洪辞去白领工作,回乡种田。

决定的背后,是一个梦想——爆改种田。“几千年来,种田都是‘面朝黄土背朝天’。爷爷奶奶常说,种田靠人,收成看天。”她说,中国人都把“种地”基因刻在了骨子里。但是,从小她就看过、体验过种田的辛苦。于是,她的心里就埋下了一颗种子,要改变传统的种田模式。

怎么改?陆培洪毫不犹豫地选择了“AI+农业”的新赛道,以“靠算力”代替“靠人力”,让“体力活”变成“技术活”。

爆改的第一步,从解放人力开始,实现轻松种田。

她以家里的农田作为试验田,从农业机械化、智慧化开始探索,陆续引入无人机、拖拉机、联合收割机等农用机械,并亲自上阵,取得了多项操作证书。

“以前,一家三口管五六亩田都累,现在我一个人就能轻松管千亩田,还能不下田就把田种好。”她说,以2人配合播种为例,传统人工一天能完成60亩左右,无人机一天能完成400亩左右,“还算轻松,计划再多承包一些农田。”

用无人机播种施肥撒药,依托“云端”管理田间,靠农用机械承包农活……从地上到空中,从耕作播种管理到收割烘干,如今,“智慧种田”已覆盖粮食作物生产全过程,陆培洪也成了农田里名副其实的“指挥官”。

“真没想到,种田还能这么玩,年轻人就是脑子好使。”后沈埠村党总支书记张新芳说,与父辈相比,像陆培洪这样的“新青年农人”给农村和农业带来了新风貌,他们积极接受和使用现代化的农业生产技术,善用新技术颠覆传统农业生产模式。他们拓宽发展思路,从农副产品加工、农文旅融合等方面着手,发现农业农村发展的无限可能。

“轻松种田”远不止于此。随着人工智能的快速迭代,种田多了无限可能。在陆培洪的规划里,以后要给农田装上“未来大脑”,实现“种田不下田”。

“前期参观过不少未来农场,我希望粮田也能更具科技感。我想象的画面是:田间有一套智慧农业系统,实时掌握农田情况。我坐在办公室里,通过中控系统操作,就能完成所有农事。”她说,可以称之为“AI全自动化务农”。

爆改的第二步,迈向了延长粮食加工产业链,实现增收。

机声隆隆的辛丰农事服务中心里,大米加工流水线高速运转。经过烘干、碾米等多个步骤,白白胖胖润润的大米走下生产线。

陆培洪一边观察大米质量,一边规划服务中心的配套建设。“服务中心目前有一组大米加工线、6台烘干机,每天能烘干120顿左右的稻谷。仓储建设加快推进。”她说,基本能满足周边农户的加工需求。

为什么建农事服务中心?她给记者算了一笔账:一般来说,普通稻谷的出米率在70%左右,也就是说一斤稻谷能出7两米。以粳稻为例,一斤稻谷的价格大概为1.1元,而一斤粳米可以卖2.87元。刨去成本,卖粳米更赚钱。“粗略估算了下,农事服务中心建好后,可帮助周边种粮户提高年收益30万元左右。”她说。

未来的服务中心,她计划增设更多的现代装备,实现稻谷进场、烘干、碾米、包装、存储一条龙服务。而且,服务中心不只是大米加工场,未来还要联通粮田,打造集研学、农事体验、农产品展销、农文旅为一体的多功能中心。

“从农田收益来看,水稻亩产550公斤左右,小麦亩产400公斤左右,每年卖粮的收入还可以。另外,种田还有各种补贴,收益客观。”陆培洪说,种田大有可为,以后会从农文旅融合破题。

“比起我们,年轻人对政策、市场的洞察力更敏锐,对科技的运用更得心应手,比我们更玩得转。”说起女儿陆培洪的返乡种田,老陆的话语里充满骄傲,也透露着心悦诚服。

在素有鱼米之乡美誉的湖州,陆培洪的种田“爆改”路还在继续。

我的AI畅想

“风调雨顺”,我说了算

西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。

我是一名“00后”新农人。在西塞山前,我有千亩粮田。未来,这里将变成“遥控农田”,田里的风调雨顺、种植采收都可以遥控指挥完成。

粮田里装一台“未来大脑”,装备上先进传感器,采用AI算法,能够实时监测土壤湿度、养分含量以及作物生长状态。然后,农田智慧管理系统可以利用这些数据,自动生成田间管理方案,再通过中控系统,操控灌溉、施肥等各个子系统,实现“风调雨顺”。

除此之外,田里将配备多功能农业机器人。当需要扮演农场巡检员的角色时,机器人漫步在农田间,身上的摄像头、温湿度传感器、风力感应器等火力全开,实时采集相关数据;

当需要除草时,机器人可以“长”出一双双火眼金睛和巧手,轻松分辨植株和杂草,精准完成除草任务。

“新青年农人”更像指挥官,坐在办公室里,轻轻一按平板,即可根据农田的实际情况自动调整作业方案,操作农业机器人工作。

问计AI

提问:传统农业尤其种田,往往是“面朝黄土背朝天”,辛苦且收成少。随着现代科技与农业日益融合,“新青年农人”的种田路将走向何方?

AI回答:“新青年农人”正在通过智慧和科技的力量改变传统的农业模式,他们运用现代科技手段提升农业生产效率和质量,推动乡村振兴。未来的种田路,也将越走越宽。

发展智慧农业。利用物联网、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术,实现农业生产的智能化管理和精准化作业。如通过国家农业农村大数据平台、农业农村用地“一张图”和基础模型算法等公共服务产品,推动主要作物大面积单产提升,推进全产业链数字化改造。

发展无人农场。无人农场模式依托于物联网、人工智能和卫星遥感等前沿技术,在无人干预的情况下,自动化地进行耕种、施肥、灌溉等多项农事活动。不断研发和应用智能农机装备,提高农业生产的自动化和智能化水平,降低劳动力成本,提高生产效率。

发展精准农业。利用传感器、GPS技术、数据分析和自动化等手段,收集和分析土壤状况、天气模式、作物健康等信息,优化农业实践,提高整体农业生产力。

发展生物农业。通过基因编辑、分子标记辅助选择等生物技术手段,培育高产、优质、抗逆性强的新品种,为种好田提供有力支撑。

这些新模式,预示着未来农业将更加智能化、自动化、精准化和绿色化,从而提高农业生产效率和产品质量,保护和改善农业生态环境。而这些模式的实现,迫切需要“新青年农人”的加入和实践。(回答由Kimi智能助手提供)