十年,是一个跨越历史的维度;十年,是一段砥砺奋进的历程。展开湖州生态环境发展的十年卷轴,每个节点都让人印象深刻,每个瞬间都值得铭记。这其中,绿色无疑是最动人的底色。

如今的湖州,抬头可见“天空蓝”,放眼环顾“生态绿”,一条人与自然和谐共生的绿色共富之路在绿水青山间蔚然铺就。生态环境持续向好的背后,凝聚着湖州保护生态环境的决心和干劲,也凝聚着湖州生态环境工作者的智慧与汗水。

十年来,我们追清逐绿,在美丽浙江考核中实现“十连优”,“五水共治”八夺大禹鼎,全面打响了“在湖州看见美丽中国”城市品牌。先后成为全国首个地市级生态文明先行示范区、首批国家生态文明建设示范市,在全省率先实现国家级生态区县全覆盖。生态环境公众满意度由2012年的61.13%跃升至2021年的87.24%。

十年来,我们用绿换金,依托山清水秀的生态“背景板”,实现了从“卖石头”到“卖风景”,再到“卖生活方式”的转变。2021年,全市乡村旅游经营收入137亿元,占浙江的26%。

这十年,我们点绿成金,坚持以数字化改革引领各领域改革,加快探索生态产品价值实现机制,先后获批国家绿色金融改革创新试验区、国家城乡融合发展试验区,并于今年7月成功获批建设国家可持续发展议程创新示范区,是浙江省唯一列入示范区建设的城市。

十年来,我们以绿惠民,基本公共服务满意度评价连续三年居全省首位,成为全省唯一的全市域缩小城乡差距试点市,生态红利正源源不断地转化为百姓的福利。

……

把“绿水青山”建得更美,把“金山银山”做得更大,不负青山不负卿,十年间,湖州的生态环境交出了一张亮眼的“绿色答卷”。

向“新”而生 擦亮生态底色

天蓝水清,飞鸟翩跹,秀美的画卷在湖州的山水之间光影流转,跨过青山绿道、穿越碧水蓝天,向“新”而生。如今的湖州,以绿为底、着墨生态,被赋予了更多的生态笔墨作注脚。

十年来,湖州生态环境保护工作立足长远、系统谋划,充分发挥区域自然资源禀赋和生态本底优势,走出了一条创新与绿色协同发展之路;污染防治攻坚战硕果累累,连续两年获得省政府督查激励;编制实施的生态环境保护中长期规划,为全市生态环境质量向更高水平跃进提供了科学指导和智力支持,也让湖州的生态文明成色更足,绿色发展底色更亮。

作为绿水青山就是金山银山理念诞生地,湖州始终坚持用法治力量、法律武器保护和改善生态环境。这十年,是立法力度最大的十年,是生态文明制度出台最密集的十年,也是监管执法力度最严、法律实施效果最显著的十年。通过制定出台《湖州市生态文明先行示范区建设条例》等生态环境类地方性法规,发布《绿水青山就是金山银山价值转化实现路径技术导则》等地方标准,完善了地方特色的法制体系;通过在全省率先建立公检法环司联动机制、在全国首创“绿色警长制”等,积极打造效果最优的司法机制;通过转变生态环境保护制度设计执行、落实生态补偿和生态环境损害赔偿制度等,全面执行了标准最高的环保制度。

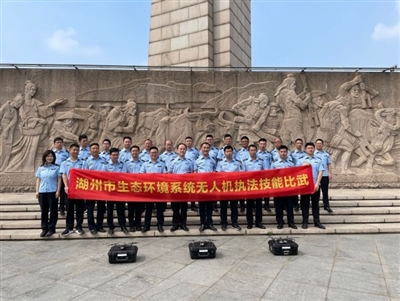

为打好污染防治攻坚战,市生态环境局十年磨一剑,公正执法,持续改善环境质量,为湖州加快建设生态文明典范城市提供了环境执法保障。通过夯实基础能力、谋划执法队伍建设,突出智慧监管、筑牢环境安全底线,十年来,市生态环境局累计出动执法人员66.49万人次,检查企业29.49万家次,查处环境违法案件5320个,处罚金额36957.69万元。

逐“绿”而行 筑牢生态屏障

如果说,生态保护好比分母,需要做“加法”来扩大生态空间和生态容量,那么污染防治就好比是分子,须逐“绿”而行做好“减法”,提升高质量发展的绿色底色。十年来,湖州始终坚持铁腕治污,筑牢生态屏障。如今的湖州,以绿为底、向“新”而生。

空气质量好坏直接关系群众生活质量的高低,从2013到2021年,市区PM2.5浓度从74微克/立方米下降至25微克/立方米,累计降幅达66.2%,空气优良率从52.1%上升至84.4%,蓝天白云、繁星闪烁逐渐成为生活常态。

如何让蓝天常在,十年来我市打响了一场又一场硬仗:2014年,随着“治霾318”攻坚行动启动,围绕治扬尘、治废烟、治尾气3项重点任务18项重点工作,连续四年开展“治霾318”,成功实现PM2.5指标“摘帽进位”;2018年启动的蓝天保卫战行动,重点向机动车污染防治、扬尘污染治理、城乡面源污染控制等方面亮剑,到2020年湖州的环境空气SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3六项指标浓度首次全部达到国家二级标准,PM2.5浓度进一步降至26微克/立方米,空气质量持续好转。

湖州,因水而生、因水而兴。为了守护好一汪碧水,湖州以重整山河的雄心和壮士断腕的决心,展开了一场又一场“碧水保卫战”,绘就了“清水入太湖、活水兴百业、秀水绕千村、净水润万家”的动人画卷。

为全力优化水资源,湖州统筹规划,深化了河(湖)长制,落实了最严格水资源管理制度,还发布全国首个《生产用水企业节水指数评价规则》地方标准;十年来,湖州循序渐进,全力提升水环境,搬迁关闭了太湖沿岸5公里范围内所有工业企业,实现了温室龟鳖养殖“全域清零”, 并在全域开展“污水零直排区”创建工作,实现污水“应截尽截、应处尽处”;十年来,湖州优建善管,全力修复水生态,通过全域推动水生态修复示范,推进“水韵湖城”水生态修复工程,构筑南太湖“生态长城”等,形成了一条条流动的生态风景线。

为了打好土废防御保卫战,十年来,湖州的土壤与固废化学品管理工作紧紧围绕保护和改善土壤环境质量,不断推进“无废城市”建设,坚持源头管控、综合施策,突出重点区域、行业和污染物,持续推动各类固体废物减量化、资源化、无害化工作。 十年耕耘,湖州的清废攻坚战效果明显,净土保卫战成效初显。截至目前,全市土壤环境质量总体保持稳定,土壤环境风险得到基本控制,“无废指数”持续保持全省前列。

从2021年起,我市又在全域范围内强势推进“无废城市”建设,当年共建成281个“无废城市细胞”,湖州更被生态环境部列入“十四五”时期“无废城市”建设名单,在“浙江无废指数”上的排名位居全省前列。

以“数”赋能 推动生态发展

随着数字技术发展日趋成熟,数字技术正运用于越来越多的生态环境治理领域中,信息化、智能化也逐渐成为湖州生态发展的新趋势。

十年来,湖州不断提高生态环境辐射、监测与数字化改革的业务能力和服务水平。通过建设完善全市生态环境监测网络,建立健全自动站点防人为干扰机制,持续深化环境监测站点管理;通过构建全市统生态环境监测感知网,实现了重点污染源在线监测设设备一网互联、数据一网传输。

十年来,为全面推进环评与排污许可领域“放管服”改革,通过建立分区管控体系,有效提升源头预防能力;深化环评制度改革,不断提升行政审批效能;持续优化项目服务,助推经济高质量绿色发展;深化排污许可改革,有效强化排污单位管理;并通过严格建设项目准入,坚决守牢生态环境底线,多项工作取得显著成效。

乘着“互联网+”的强劲东风,十年来,湖州生态环境实现从“治”理到“智”理的蜕变,不断提高生态环境监测能力和服务环境管理水平。

文/施妍

本版图片由市生态环境局提供