文/记者 史舒频

“万物共生,和美永续”,这是今年5月22日第25个国际生物多样性日的主题,旨在倡导人与自然和谐共生,推动全球生物多样性保护。

作为全球首批“生物多样性魅力城市”之一,湖州全面加强栖息地保护,推进生物多样性保护与可持续发展,不断收获“自然的馈赠”。截至目前,全域已记录生物物种8460种,包括高等植物2709种、陆生脊椎动物510种和国家重点保护野生动植物161种。

山水间,生命的韵律不断跃动,朱鹮振翅飞向蓝天,安吉小鲵钻进泥炭藓,扬子鳄趴在岸边晒着太阳……从全域资源普查摸清“生态家底”,到数字化平台赋能科普宣传,湖州以实际行动诠释着人与自然和谐共生的深刻内涵,用多年坚守勾勒出一抹绚丽的生态底色,成为生态保护与经济发展协同共进的生动范例。

万物在山野生生不息

空山新雨后,安吉宋茗茶博园云雾缭绕。朦胧中,一串铃声从半山腰传出,“叮叮当当”一路向山顶飘去。

历史上有“茶马古道”,如今,安吉群山间也有自己的“茶骡古道”。山高路窄,骡队替代机械和人力驮着新鲜稻草上山,形成一道独特的风景线。“茶田里铺稻草有利于维持土壤生物环境平衡,我们测算过,田里仅蚯蚓数量就增长了80%。”安吉白茶产业发展办公室原专职副主任方旭东解释。

从一块田园、一泓湖水,延伸到一片村落、一个社区,多样的生物聚落相连,构成了多物种共生的世界。

其实,早在4年前,安吉就完成了浙江首个县级野生动物资源本底调查。调查中,红外相机拍摄到了鲁迅笔下的猹——20多年不见踪迹的貉等野生动物。人们惊奇地发现,一些原本被认为已消失于原生境的精灵们,竟一直在绿水青山的庇佑下与人类比邻而居,其出没地距离人类聚居地,最近只有一两公里。

在距离安吉县80多公里外的南太湖未来城,最近也有了新发现。南太湖未来城生物多样性调查项目组成员沈佳豪在野外普查时,发现了国家二级重点保护野生植物水蕨。通过全面摸排,仅23.3平方公里的南太湖未来城土地上,就整理统计出740个物种,其中,国家重点保护物种达到9种。

在湖州,生态本底调查的步伐从未停止。去年,全域已记录生物物种8460种,包括高等植物2709种、陆生脊椎动物510种,国家重点保护野生动植物161种,中华秋沙鸭、白颈长尾雉、小鸦鹃、半蹼鹬等均位列其中,还调查到长兴水韭、苕溪鱲、无芒山涧草、全缘异萼苔等一批新物种和新纪录物种。

在此基础上,保护工作正有条不紊地展开。宋茗茶博园内,管理人员在距离山顶、山脚20米至30米的距离种植树木,固水土的同时隔开人类活动区域;经济树种套种田间,如同为大山穿上一件花衣。“规范套种落叶林、常绿林等,虽会增加茶园田间培育难度,但能提升区域生物多样性的广度,生物链循环建立后可减少80%的农药使用量。”方旭东说。

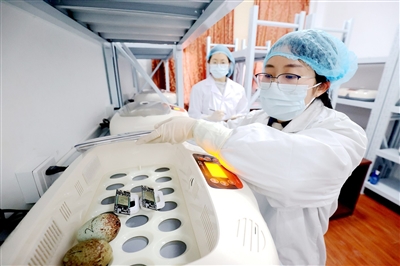

而针对朱鹮、扬子鳄、安吉小鲵等更具湖州特色的珍稀物种,保护工作就更加系统繁复。这些年来,在下渚湖朱鹮繁育研究基地、扬子鳄省级自然保护区、安吉小鲵国家级自然保护区内,迁地“专护”、就地“优护”、濒危“抢护”工作深入推进,朱鹮数量从最初的10只增长至858只;扬子鳄种群快速野外复壮,数量从11条壮大至9400余条;安吉小鲵存活率由原先的不足5%提高至70%,实现野外放归1500多尾。

探寻可持续共生之法

在系统实施生物多样性保护与修复过程中,有一个独特又关键的主体——人类。“在物种保护传承中,也要考虑人的发展,即保护的同时兼顾开发与利用。”市生态环境局介绍,只有平衡人与自然界其他物种的需求,才能寻找到可持续的共生之法。

流经安吉孝丰镇溪南村的南溪,是溪流鱼类等水生生物理想的栖息环境,溪边的百姓,如今还时常忆起幼时与伙伴在溪边夜观萤火虫的美好。然而,由于村里很少有人来,南溪边一度荒地杂草丛生,逐渐沦为村中的垃圾堆。

站在“跷跷板”两端,村党总支书记王宏光逐渐意识到,没有利用与开发,单纯地保护环境,一旦投入停下,土地还是会抛荒。只有当村里发展的需求被满足,人们对环境改善的需求才会更高。

眼下,溪南村正开展小微湿地生物多样性恢复项目,通过地形调整、水系梳理和湿地植物群落构建,打造自然野趣的溪流湿地景象,同时在湿地沿岸搭建木栈道、小木屋等,引入户外越野等环境友好型业态。“溪流是天然的溯溪点,水生花草是打卡背景,萤火虫的栖息地是最好的研学观测点。”王宏光说,如今村民们都意识到好生态就是“流量王”,这种可持续的利用与发展,将成为这片湿地生物多样性保护的动力源。

引导更广泛、更充分的参与,是湖州建立物种间深度链接、推动人与自然和谐共生的努力方向。这正应和了今年国际生物多样性日的主题——“万物共生,和美永续”。

就在3天前,安吉生物多样性综合观测站正式启动。该观测站包括体验展示馆、科研楼、专家楼和6个不同生态类型的观测样区,结合人工调查、野保相机、视频监控、无人机、卫星遥感等辅助监测手段,将形成观测能力强、科研支撑足、监管服务好、宣传水平高的四位一体生物多样性观测网络,对于动态更新区域生物多样性“家底”具有重要意义。

“观测站建成后,可对这些珍稀物种的栖息地及种群动态进行实时、精准监测,为全省生物多样性保护实践提供范例。”市生态环境局安吉分局副局长钟永梅说,接下来将依托观测站开展生态旅游、自然教育等产业,在推动公众深入了解生物多样性知识的同时,带动周边乡村经济发展,为其他地区推动生态保护与经济发展双赢提供“湖州路径”。

为引导更多年轻人参与,最近,湖州还开展“寻找身边多样生物”系列科普活动,通过打造对“野味”说不、守护“蓝天精灵”等子活动,在全社会营造生物多样性保护共识。“我们希望尽量降低公众接触、融入大自然的门槛。”活动组织者、大鱼公益协会联合发起人徐颋说,当更多生物多样性的理念能更加可感、可学、可实践,人们才能从中获得参与感、获得感,并转化成行动力。

构建全链条友好体系

5月19日,湖州市生物多样性全景图正式更新至2.0版本,在这一升级版全景图中,共有8460种物种实现按图索骥,还新增了智慧监测版块,包括红外相机、视频监控和AI识别等内容,参与者得以深度体验大自然的“寻宝旅程”,与奇妙生灵“零距离”接触。

“这是一个展示全市域生物多样性本底信息和资源保护的一体化综合可视平台,去年率先上线,今年我们基于生物多样性监测网络数据信息进行迭代升级。”市生态环境局介绍,该平台展现了科技赋能生物多样性保护的示范效应,既是实现生物多样性智慧监管的有力抓手,也是推动公众参与生物多样性保护的重要渠道。

细数下来,湖州在生物多样性保护和修复方面的创新之举远不止这一项。2022年12月举行的COP15大会上,湖州被认定为生态文明国际合作示范区,获得“生物多样性魅力城市”称号,随后主导发起成立环太湖“昆蒙框架”实施联盟,并通过《环太湖“昆蒙框架”实施联盟章程》。

这些年来,湖州开启一条“携手共进”的保护和修复之路,创新建立生态环境、自然资源、公安等部门联合工作机制,设立“生态联勤警务站”,为全省探索了一条环境行政执法与刑事司法联动的湖州模式。同时,陆续建立饮用水水源地、公益林、水生态流域等生态补偿机制,比如,西苕溪已实现上下游生态补偿全流域贯通,签订两轮补偿协议,累计落实补偿资金4000万元左右。

与此同时,湖州还出台实施《湖州市全面加强生物多样性保护工作行动方案(2023-2025年)》,陆续配套《关于金融支持生物多样性保护的实施意见》《生态建设项目生物多样性保护成效评估技术规范》《生物多样性保护与可持续发展利用基地评价规范》等政策文件,开展支持生物多样性保护的一系列制度探索。

采访中,众多受访者都有一个共识:当下取得的成果只是开始,生物多样性保护是一项艰巨的、持久性的任务。“这一过程中,湖州扮演‘探路者’角色,有想法,立刻做。”市生态环境局局长潘鸣表示,接下来要通过创新“友好制度”“友好工具”“友好实践”“友好示范”等,搭建起全链条的生物多样性友好体系。