H思苇

释高闲,晚唐僧人,书法家,吴兴乌程人,主要活动于唐武宗、宣宗时期,晚于张旭、怀素。有关高闲的生平事迹,最详实的记载见诸北宋初年赞宁的《大宋高僧传》。赞宁俗姓高,吴兴德清人。

《大宋高僧传》卷三十之《唐天台山禅林寺广修传(高闲)》条云:“又湖州开元寺释高闲,本乌程人也。髫年卓跞范露异才,受法已还有邻坚志,苦学劳形未尝少惰。后入长安于荐福西明等寺隶习经律,克精讲贯。宣宗重兴佛法,召入对御前草圣遂赐紫衣,仍预临洗忏戒坛,号十望大德。性情节操矗然难屈,老思归乡,终于本寺。弟子鉴宗敕署无上大师,亦得闲之笔法。闲常好将霅川白纻书真草之踪。与人为学法焉。”

高闲是个懂佛法、有才情、擅书艺的高僧。宋叶梦得《石林避暑录》,谓高闲书“神采超逸,自为一家,盖得韩退之序,故其名益重。”《送高闲上人序》是韩愈与高闲离别时创作的一篇序,“往时张旭善草书……今闲之于草书,有旭之心哉”,说其书有张旭之心。韩愈以儒家积极入世的观点对张旭草书给予了充分肯定;“旭之书,变动犹鬼神,不可端倪,以此终其身而名后世。”“今闲师浮屠氏,一死生,解外胶。是其为心,必泊然无所起;其于世,必淡然无所嗜。泊与淡相遭,颓堕委靡,溃败不可收拾,则其于书得无象之然乎!然吾闻浮屠人善幻,多技能,闲如通其术,则吾不能知矣”。而高闲于心既“泊”,于世必“淡”,故书“无象”,难臻高妙,隐隐透露出韩愈的排佛情结。但高闲书法能被韩愈评论,且与草圣张旭并论,仅此一序,就确定了高闲草书与张旭、怀素并论的地位。

诗人张祜有《高闲上人》诗,赞曰:“卷轴朝廷饯,书函内库收。陶欣入社叟,生性论经俦。日色屏初揭,风声笔未休。长波浮海岸,大点出嵩邱。不绝羲之法,难穷智永流。殷勤一笺在,留着看银钩。”给我们梳理了一下高闲书法渊源,起之王羲之,穷究智永,知法于张旭。宋董逌《广川书跋》云:“闲之书不多存于世,其学出张颠,在唐得名甚显。韩退之尝谓张旭喜怒忧悲,必于书发之,故能变化若鬼神。见闲书者,知随步置履于旭之境矣。彼按迹无差者,岂复循已弃之辙迹而求致之哉?正善学旭者也。”说高闲书法学习张旭,已步入张旭之境地,但高闲追求书法之最佳而不是拘泥于张旭之迹。宋陈思《书小史》云:“高闲善草书,师怀素,深穷体势。”宋代书法大师黄庭坚也曾学习过高闲,他在《鲁直自评书学》中称:“余学草书三十年,初以为周越为师,故三十年抖擞俗气不脱,晚得苏才翁、子美书观之,乃得古人笔意。其后又得张长史、怀素、高闲墨迹,乃窥笔法之妙。”

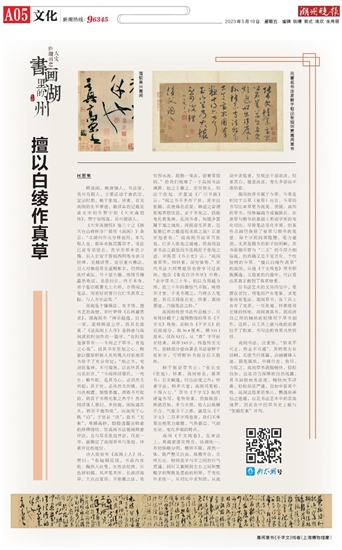

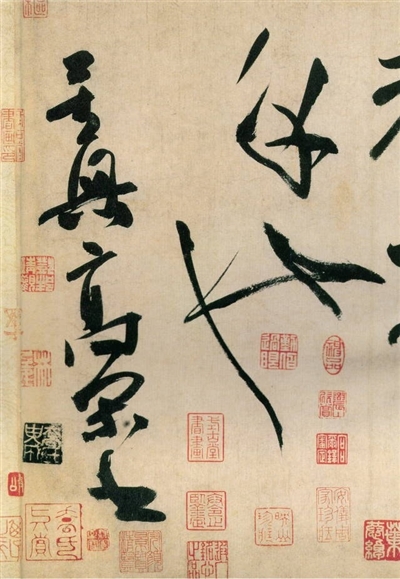

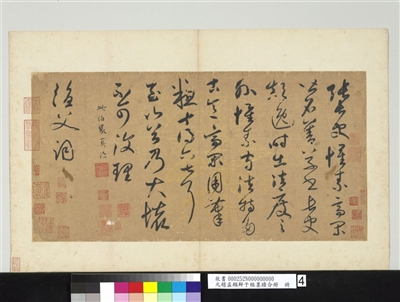

高闲的传世书法作品极少,只有现珍藏于上海博物馆的草书《千字文》残卷。此帖为《千字文》的后面部分,纵30.8厘米,横331.1厘米,仅存52行,从“莽”字开始至结束,共存243字。残卷传至元代,前缺部分曾由著名书法家鲜于枢补齐,可惜鲜补书部分后又散佚。

鲜于枢论草书云:“张长史(张旭)、怀素、高闲皆名,善草书:长史颠逸,时出法度之外;怀素守法,特多古意;高闲用笔粗,十得六七。”草书《千字文》帖用硬毫书写,笔势坚重,劲挺纵放,挥洒自如,多力丰筋,给人以纵横开合、气象万千之感。就是从《千字文》二百多字残卷里,我们不难看出他笔力雄健、气势豪迈、气韵生动、变化多端的特点。

高闲《千文残卷》,在章法上,其疏密虚实得当,协调统一。布局纵略分明,横则不限,浑然一体。既严整又自由,纵横开合,左呼右应。特别是字与字之间的行气贯通,同时又兼顾到左右之间和整幅字的聚散及墨韵的相异,于变化中求统一,从对比中求和谐,从流动中求稳重,呈现出干湿浓淡,轻重黑白,随意曲直,变化多姿而不落俗套。

高闲的草书属于今草。今草是相对于古草(章草)而言,今草的书写比章草更为流美、便捷。高闲的草书,结体偏扁方或偏狭长,在章草与楷书的基础上形成字形的变化对比。尽管笔法变化丰富,但某些点画仍保留了章草与楷书的笔意。每个字的间架稳健,笔力遒劲,尤其是楷书的影子较明晰,其书面貌尽管与“二王”的今草大相径庭,但的确又是千变万化、个性独特的今草。“擅以白绫作真草”的高闲,从他《千文残卷》草书那既飘逸、又稳重的内蕴中,可以看出其真正做到了真草皆美。

在书法艺术的文房四宝中,笔摆在首位,用笔而产生笔象,求笔象而有笔法。高闲草书,在工具上也有了变革,一反张旭、怀素使用长锋的传统。高闲善真书,因而将自己用的娴熟的短锋用于草书创作,这样,从工具上就与他的前辈拉开了距离,书写出的效果当然别样。

高闲书法,注重势,“势来不可止,势去不可遏”。其转笔左右回顾,无使节目孤露,点画藏锋入迹,圆笔属纸,中锋行走,势尽,力收之。高闲草书洒脱畅快,轻松自如,这是功力深厚的自然流露。其书洒脱而有法度,畅快而不浮滑,轻松却见严谨,自如中显其个性。高闲这稳重若泰山、飘逸似神仙之意蕴,应是书法艺术中的崇高境界,因此在中国草书史上能与“张颠狂素”并列。