蔡忍冬

几度梦嘉兴,几度梦南湖。

嘉兴是笔者外婆家,嘉湖曾难分彼此。旧时京城闲人诗赞湖籍名伶朱琴心得句“家近鸳鸯湖上鸳”,鸳鸯湖就是南湖的雅称,意即嘉湖两地靠得很近;我们小时候去杭州,旁人问起来自何地?祖父会答嘉兴方向的。如今多数快退休的嘉兴文人,时常会忆起年轻时在湖州的“嘉兴师专”求学;嘉兴人聊起勤俭路上的“嘉兴旅馆”,会说撤地建市时里面住满了从湖州分流来的干部。

我好多年没去嘉兴了,今为舍妹之定居地。初夏时节,借着探亲,举家顺道游览了久违的南湖。旅游通常都会直奔主题,这是挺无奈的选择,即所谓随大流。也算是机缘巧合,路边停车位一直排到南湖西岸,于是,我们便有幸由揽秀园踏入这座南湖大景区。

嘉兴,因禾而兴,因水而盛。古人赞曰:“东会沪渎,西控语溪,襟带具区,独揽其秀”。我们由揽秀园清水墙门进去,右转穿过海棠式园门,眼前豁然一亮,清水环绕着黄石假山,山巅立有翘角红亭,绿荫碧池间倒映着对岸复建的壕股塔影。园以碑刻胜,惜置入玻璃框,便兴味索然。一组明代的石人石马尚可一观,这组文臣武将雕像,原在北门外的小姚坟,是小学生春、秋两季的远足之首选。只是石像所立全位置全部背光,只能看到隐隐约约的身影,倒也平添几分神秘感。

出揽秀园过文星桥便步入南湖东部景区。文星桥为三孔石拱架构,与湖州潮音桥一样有着哑巴桥的俗称,提醒过桥洞时乘客少说话,以便水手不分神,确保航行的安全。嘉兴少山,故人们对坟墩、高桥、砖塔等大平原上相对较高的建筑有着特殊感情,常作为“爬山”的替代物。公园沿途,内有湿地外有长堤,垂柳与菰蒲对歌,多了几分乡土韵致。顺便插一段家庭趣闻:舍妹生于嘉兴,祖父曾赐名南菱,即南湖红菱,最终由父亲定名醉李,系嘉兴的另一种珍果,又称槜李,色艳香甜,为李中珍品。

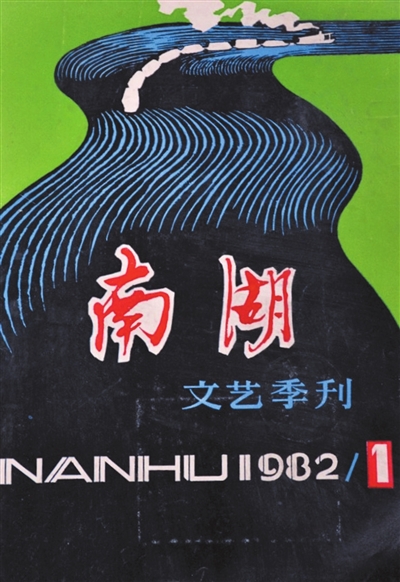

路边五色月季花开得正旺,湖心岛一直在视线中游弋,我们在绿荫下一路向东徒步数里,终于到达会景园的游客中心。游船码头已今非昔比,主楼匾额“烟雨楼前”有点诗意,水之驿旁“初心邮局”兼售文创产品,进去看到展陈的老搪瓷茶缸,印有“人民邮电”“嘉兴地区”等红字甚为眼热。1979年5月,嘉兴地区群艺馆创刊《南湖》 文学丛刊,由许胤丰主编,是在湖州编印的,后请茅盾题签,共出刊16期,今已较难集齐。

时近正午,渐入佳境。我们戴上口罩依次排队登船摆渡,游船的玻璃窗外忽见小墩上的古柳间鹭鸟惊飞。不多时船已靠岸,世间日新月异,唯独风景依然。登岸处还在屿北,古渡大石埠前一对石狮浸入水中,推断应该是系揽桩。清晖堂侧嵌墙古碑,清人所题“烟雨楼”三字榜书,笔力遒劲颇具豪气。入口处不再是清晖堂,游客需从两旁散开信步作环岛行,以免游人直奔主景导致拥挤,也确保了景点的完整性。

湖心岛中央高台突兀,周边围筑一圈湖堤,亦如杭州西湖一般,也是江南地方官治水的政迹。明代嘉靖年间,嘉兴城内的河道已经淤塞百余年,知府赵瀛发动民工疏河浚湖,将污泥运至南湖堆成湖心屿,旁植芦苇、榆柳与杏桃,既达到亲水初衷,又扩大揽胜视野。当然,古代的那点水利设施与今人相比实在是微不足道,但这种利用水利工程造景的理念却被很好地传承下来,就像周边耳熟能详的千岛湖、天目湖、仙山湖、天赋湖等等,都是由水库改名而成的著名景区。前人栽树后人乘凉,虽说是理所当然的,但还是有必要铭记!

随游人沿着长堤由西北转入东南,此处有小门可登烟雨楼。记起10岁那年母亲领我游南湖,烟雨楼台多诗词、楹联与古碑,那个时候没有影像工具,她便拿出笔记本来抄录,而我则黙记着岛上的风景。小孩大多喜欢动物,故对屋顶脊兽鸱吻看得特别仔细,回家后我便凭记忆画了清晖堂、烟雨楼、纪念船这套组画。“博闻强记”是一种很好的传统学习方法,后来随着客观条件的变好反倒式微了,渐渐地这个功能也随之失传了。

烟雨楼,实为江南一座明清袖珍名园。少时看不懂的道道如今都可以补习啦。烟雨楼台坐西面东,沪上名宿颜文梁1964年以印象派手法作《日出南湖》油画,在众多画南湖的作品中恐无出其右者。最令我盘郁良久的是烟雨楼前的大假山。某年,在一本《南湖》老笔记本中翻到大假山的旧影,便一直收存于心并神往日久,今天终得亲临。湖心岛范围极狭,烟雨楼体量甚大,如何能拉大空间序列?造园者便在楼前设计出以大假山为屏障的奇石小园,将烟雨楼隔在湖石假山园的背面,仅让其露红楼一角,这就是少时不懂园林而忽略的叠石佳例。

五楹二层的烟雨楼,重建于二十世紀初年,由董必武补额。楼下正厅楹联:“烟雨楼台,革命萌生,此间曾着星星火;风云世界,逢春蛰起,到处皆闻殷殷雷。”亦为董必武亲撰并书,他曾经于1964年重访南湖。正厅主匾“分烟话雨”由诸辅成题写,两侧壁间悬挂有宋庆龄、沈钧儒、郭沫若、沙孟海、陈从周等名人墨宝。登斯楼也,雕窗绮阁,四面通透,湖天一览,惟不见山。幸高楼拔地,若帆樯林立;叹正午阳光,令烟雨消散,倒也别有一番现代化的壮美豪情!

清乾隆皇帝六下江南,曾经八次登烟雨楼,在此留下两块御碑,在最后一次南巡之后,他还于承德避暑山庄仿建了一座烟雨楼,不过建楼容易配景难,南湖烟雨也只能永驻心怀啦。烟雨楼侧设来许亭与鉴亭。来许亭为清代当地士绅为感念知府许瑶光而建,1912年孙中山曾来游于此,今由俞平伯、程十发补额。鉴亭壁间的“鉴亭铭”由许瑶光所作,还有吴昌硕书“画家蒲华墓志铭”,见证了嘉湖之间书画家惺惺相惜的动人佳话。宝物有南宋岳坷旧藏的洗鹤石盆,以及清代某官从帝京古北口运回的柏化石等,闲情鸥远,逸兴云翔,访古游程就此告一段落,即将切入的是红色记忆片段。

“革命声传画舫中,诞生共党庆工农。”1921年8月3日,中共“一大”会议由上海转移至嘉兴南湖画舫上继续召开,系采纳与会代表李达夫人王会悟所建议而决定的。当时上海与嘉兴通火车,而南湖与火车站毗邻,再到游船上开会就更为安全了。

乌镇,清朝归湖州府乌程县属,民国时期由吴兴县辖。

王会悟与沈雁冰同为乌镇人,王、沈两家还沾点姻亲关系。沈德鸿,字雁冰,即现代文学家茅盾,其祖父是王会悟父亲的姑母所生,按辈分比沈德鸿小2岁的王会悟是他的表姑妈,两人自幼便在一个书塾里同学。1910年沈雁冰曾在湖州府中学堂求学,1917年他又推荐王会悟到湖郡女塾求学,也就是日后湖州“嘉兴师专”的红楼旧址。王会悟在湖郡女塾期间属半工半读,并深受新文化思想的影响,曾经用白话文给陈独秀写信谈感受,陈独秀得知新文化思想已潜入教会学校很是欣喜。1919那年“五四”运动爆发,王会悟带头剪短发、倡平等,在湖州积极参加声援北京的爱国运动。为躲避封建旧势力的纠缠,王会悟在同学的帮助下抵达上海找到沈雁冰,被安排进上海女界联合会做文书,又经沈氏牵线结识李达成并为助手,1921年4月,两人在渔阳里陈独秀的家中举办婚礼结成革命伉俪。前不久播放的电视剧《大浪淘沙》,就以李达与王会悟为主线,串联起13位中共“一大”代表各不相同人生轨迹,很有现实警示作用,成为笔者追剧的心得。

溯源起嘉湖文脉总是密切相连。比如在浙江名声很大的“南湖一家人”故事,主人公张新志与徐金巧夫妇,年轻时都曾在湖州的“嘉兴地区京剧团”工作多年,剧团解散后他们回嘉兴被分配到南湖景区再就业,演武生的张新志动手能力较强成了红船文保员,唱旦角的徐金巧嗓音甜润吐字清成了南湖讲解员,恰是南湖红船成就了他俩的后续荣光。

旅游的高潮桥段必须留着压轴。我们细致地转了一圈湖心岛,快步来到闪光处瞻仰。南湖画舫,俗称丝网船,曾名革命纪念船,如今简称红船,并引申出“红船精神”。虽然看不到船舱内部的结构,但记起见过一张着色的老照片,知道舱内还是挺富丽堂皇的,船棚轩,单夹弄,共分前、中、后三舱,房舱设朱金木雕屏风并带有卧榻,还有方桌、靠椅、几凳、茶具等一应俱全。当年出面联系租船事宜的人,是沈雁冰的内弟孔另境,时年17岁的少年正在嘉兴上中学。乌镇的王、沈两家为中共“一大”在嘉兴的顺利召开功不可没,同年,沈雁冰由上海共产主义小组成员转为中共正式党员。

伫立红船前,在摄影留念的同时笔者也是思绪万千:日出南湖,开天辟地,但革命的征程恰是充满着艰辛,经历北伐剧变,南昌起义;三湾改编,井冈会师;湘江血战,遵义掌舵;北上抗日、中流砥柱;开国大典,屹立东方;自力更生,两弹一星;乒乓外交,转动大球;终于迎来改革开放,勇立潮头;脱贫攻坚,砥砺奋进;星辰大海,风景独好这一来之不易的社会主义新时代!百年伟业,不忘初心。

在红船码头的湖堤上回望烟雨楼风景佳绝,红墙飞檐间两棵明代银杏树参天耸立,还有黄榉、榔榆、朴树、糙叶等百年以上的古木成林,若秋日到访想必更是色彩斑斓,不过初夏的苍翠更显出生机勃勃。墙垣中心段嵌着“钓鳌矶”石刻,系出明人手笔,有苏黄之姿韵,楼前荷池呈现南湖菱的形状。明代绍兴人张岱曾经记游南湖,开篇:“嘉兴人开口烟雨楼,天下笑之。”令几代嘉兴人都不太服气,如今的烟雨楼可真是独占鳌头啊!

寒来暑往数百年,世事难料实太多。百年前各地代表在画舫上开了一个不太起眼的秘密会议,宣告中国共产党的成立,自此载入中国革命的史册,嘉兴南湖也赢得了天下人的诚服与景仰。

南湖红船,伟大复兴中国梦的初心起始!