梅松

俞樾(1821-1906)是德清(与安吉同属湖州府)人,与吴昌硕(1844-1927)有同乡之谊。俞樾是晚清时期一代大儒,吴昌硕在杭州诂经精舍曾从其学,故终身执弟子之礼。俞樾于同治七年(1868)受浙江巡抚马榖三(新贻,1821-1870)之聘,担任杭州诂经精舍主讲。光绪二十四年(1898)以年老为由,辞去讲席之职,前后共达三十年。期间,俞樾在杭州建有俞楼,在苏州建有曲园,因此常在两地居住,与吴昌硕关系密切吴云(1811-1883)、杜文澜(1815-1881)等人均与之互有往来。

一、吴昌硕在诂经精舍学习时间考

吴昌硕在诂经精舍学习的时间,历来所说不一。按吴长邺所编《吴昌硕年谱简编》云,吴昌硕先后有两次负笈杭州,入诂经精舍从俞樾问学。第一次是同治八年己巳(1869);第二次是在同治十二年(1873),并在这时认识画家吴滔(1840-1896),但遗憾的是没有注明出处,不知所据?而林树中所编《吴昌硕年谱》则作同治十一年(1872),其依据是吴东迈《艺术大师吴昌硕》。那何以为准?

实际上在吴昌硕《石交集》施浴升条下有“同肄业西湖二年”之云,由此可知吴昌硕与施浴升同时入学。朱镜清(1849-?)《金钟山房诗序》云:

曩己巳(1869)、庚午(1870),偕安吉张子中(行孚,生卒不详)盐尹读书西湖精舍,每当水槛露晚,岩幌星初,夏课乍歇,秋兴倏振,相与纵谈,结客缕数,测交辄称其同邑施君旭臣不置□云。已而群贤□□之地,才经识面;名流挥綽之会,欣然论心。倾倒之忱,时萦于五内;往还之契,几及夫十年。

由行文中可知张行孚、朱镜清在诂经精舍的时间是1869年至1870年。而时施浴升尚未到西湖诂经精舍求学,朱氏对于施浴升其人的了解,是通过张行孚的介绍而得知,后来是在某次聚会中才得以相识。相交十年之后,朱镜清才读到施浴升的诗文,并为其作序。由此可知吴昌硕、施浴升入学诂经精舍的时间要晚于1870年。1871年,吴昌硕与施酒结婚,因此吴昌硕入学诂经精舍的时间最有可能是在1872年至1873年间。

这在俞樾致王棻的信札中,我们也找到一点线索:“顷由陈桂舟茂才交到惠书,词旨贬抑,称谓谦卑,不敢当!辱以先德行状属为志铭,夫表微阐幽,必待道德文章之士,仆(俞樾)非其人也。”据编纂者考证,“同治十三年(甲戌,1874)四月,王棻《致俞荫甫先生书》中称,‘去岁十二月二日,陈桂舟过黄,递于尊函并先君墓志铭一首’,应即此札,故当作于同治十二年(1873)”。陈桂舟,即陈殿英,是吴昌硕诂经精舍的同学,关系颇密。《石交集》有传:

陈桂舟茂才,名殿英,号惕庵,台州太平人。博学工书,篆刻绘事皆造其妙。游学武林,肄业诂经精舍,为高才生。每试必冠侪辈。余与茂才同肄业湖上,过从甚密。时余方学分篆刻印,数有请益,茂才口讲指画不倦。家贫授徒,自命所居曰铁耕楼。尤嗜古学,诠释经训多创解。又为《老子注》,发挥皆依儒理。书似颜平原,参以分篆。年逾四十,犹一领青衿,可胜叹哉。近闻其纳粟得官,未知今在何省?

结合俞樾和王棻的信札可知,1873年陈殿英应该也在诂经精舍学习,因此王棻才会请陈氏代为传书,是年十二月陈氏“过黄(黄岩)”,很有可能也是肄业回故里。由此也可以推知吴昌硕在诂经精舍学习的时间是在1873年前后。这在“吴俊长寿”印款中也可以得到证实:“苕上吴俊卿制于泉唐,时癸酉(1873)暮春之初。”不过这一年十月以后吴昌硕因《孝丰县志》采访之事转辗到了上海,第二年秋,吴昌硕则已经在苏州了,先后与杜文澜、吴云、金树本等人订交。这通过《篆云楼印存》中各家的题跋中可知,杨伯润、汤经常、吴淦于1873年题于上海,金树本、杨昌珠、金寿伯、尤寿等人于1874年题于苏州,地点转换非常明显。另外,其“苍石”印款云:“癸酉十二月,苍石作于沪”,也可以为证,说明他在1873年十二月在上海。这样吴昌硕在诂经精舍的时间应该从1873年前推,即1872年至1873年的两年时间,即《石交集》中所谓的“同肄业西湖二年”。由此看来,吴长邺《吴昌硕年谱简编》有可能是将“同肄业西湖二年”分作了两次,而林树中《吴昌硕年谱》则是明显的漏掉了一年。

另外,根据吴昌硕的长子吴育出生于1873年八月十七日,以此推算吴氏婚娶时间是在1872年十月前后。因此吴昌硕赴西湖诂经精舍读书的时间也很有可能是在是年秋闱之后,目的是为下一年的乡试作准备。由此推知,吴昌硕在诂经精舍学习的时间是1872年秋至1873年秋之间,虽曰两年,实际上只有一年。

二、吴昌硕与俞樾交游钩沉

吴昌硕与俞樾的订交时间,至少可以从其入学诂经精舍的时间算起,即1872年。吴昌硕从诂经精舍肄业以后,与俞樾依然保持联系。这主要是吴昌硕自1880年以后寓居苏州,主要活动地点也是在苏州及其附近。而俞樾虽然在杭州诂经精舍任主讲,但很多时间却仍然是住在苏州,与吴云、杨岘、顾文彬等人往来甚密,因此吴昌硕有时间和机会与之交往。吴昌硕曾请俞樾为其《篆云楼印存》题跋:

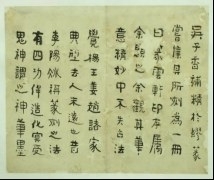

吴子香补精于缪篆,尝集其所刻为一册,曰《篆云楼印存》,属余题之。余观其笔意,精妙中不失古法,觉杨、王、姜、赵诸家典型,去人未远也。昔李阳冰称篆刻之法有四功:牟造化,冥受鬼神,谓之神;笔墨之外,得微妙法,谓之奇;艺精于一,规矩方圆,谓之工;繁简相参,布置不紊,谓之巧。夫神之一字,固未易言,若吴子所刻,其殆兼奇、工、巧三字,而有之乎?宾萌俞樾。

该册现藏浙江省博物馆。从俞樾的序言可知,当时吴昌硕有印蜕并呈,现仅存俞樾、杨伯润(1873年10月)、汤经常(1873年仲冬)、吴淦(同前)、金树本、杨昌珠、金寿伯(1874年11月)、尤寿诸家题跋。因为金树本与吴昌硕订交于杜文澜曼陀罗馆,时在1874年秋。由于杨伯润的题跋是在1873年10月,因此笔者推测俞樾的题跋是在此之前,即吴昌硕在诂经精舍肄业之际,从某种意义上来说,也算得上是肄业的赠言吧。这也可能是俞樾给吴昌硕最早的一份题辞。

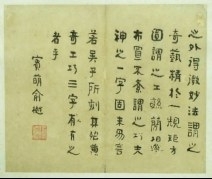

1900年秋,吴昌硕将刻《缶庐诗续》,求序于俞樾:

吴子苍石曾刻其所著《缶庐诗》,以问世而比年以来,又得如干篇。裒录为《缶庐诗续》,附以题画诗,袖以示余。余读之朱弦疏越,一唱而三叹,九梁插花,步摇为古,知君之诗老而愈工也,乃君之宦况则何其老而愈穷邪!虽然方今事孔亟矣。君尝小试于安东,亦未能竟其所施,不如姑以吏隐于吴,金石书画之外,以诗自娱,亦庶几漆园之傲吏矣。光绪庚子秋,曲园俞樾书。

是年,俞樾早已辞去诂经精舍主讲之职,寓居苏州。而吴昌硕在此前一年,曾任一个月的代理安东令,现在仍以小吏的身份,为生计四处奔波。面对吴昌硕如此窘况的宦境,俞樾在小序中实有劝诫之意。即劝吴昌硕以金石书画谋生,不必再在仕途上浪费时间。是年十二月二日,俞樾八十岁寿诞,吴昌硕有《曲园先生八十寿赋祝(庚子(1900十二月二日)》诗奉祝:

先生历四朝,苍然乔松姿。山水阜秀灵,乾坤老经师。今年正八秩,适逢世颠危。六龙忽西幸,北直多疮痍。有如蓬莱水,欲变桑田时。多寿不复喜,忧国无良医。不进介寿酒,却赋感事诗。强颜慰先生,著作且自怡。我朝德泽厚,民志尚未移。弗忧金瓯缺,中兴当有期。不然随杖履,去采商山芝。漱泉餐玉英,长歌一扬眉。似此当寿觞,长者弗我嗤。眼前烂朱霞,春在红梅枝。

俞樾经历了道光、咸丰、同治、光绪四朝,故诗中有“先生历四朝”之云。1900年,义和团和八国联军进入北京城,造成局势失控的局面,史称“庚子国变”。著名的圆明园就是在这次运动中,被焚烧抢夺一空。之后不久,又签订了丧权辱国的《辛丑条约》。在动乱中,慈禧太后挟光绪帝出京城向山西等地避难,史称“庚子西狩”。因此吴昌硕在诗中除了感时伤怀之外,还对时局充满了迷茫之情。此诗之后,吴昌硕意犹未尽,又赋律诗二首:

腊月逢华诞,芳筵举酒卮。青山高笔冢,绛帐老经师。离乱衰年感。苍凉自寿诗。唾壶应击破,垂首念疮痍。

南极一星现,西巡万马寒。彩衣欣祝寿,老眼盼回銮。发更忧时白,心存报国丹。紫芝何日采,持献劝加餐。

从诗文的内容而言,这二首更接近祝寿的意思。

吴昌硕与俞樾之间的信札颇为少见,《俞樾书信集》中有一札,云:

俊卿世仁弟惠览:

前肃复函,曾照入否?比惟兴居佳胜为颂。局闻开雕《通鉴后编》,叔衡太守(生平不详)属梦香(冯一梅,1849-1907)赴局校对,但梦香适患湿气,两脚肿痛,不能举步,一时未能来杭。属兄转达,请吾弟与衡翁一言,或即携兄此书转告之,亦无不可。兄病亦只如常,腰脚软弱,头目昏花,每日午后便人床舁至外斋一坐,恐亦与梦香一样矣。手肃布泐,即颂秋祺。

世愚兄樾顿首

再者,局中刻《绎史》即梦香校对,由刻字匠寄越中,梦香即在家校对,并可取徐氏藏书楼书籍考证异同,转似较在杭为胜。未识刻《通鉴后编》可仿照否?

樾又拜

据编纂者考证,信札中提到的《绎史》浙江书局刻本书名页为光绪三十年(1904)十月,书中多处有“冯一梅校”字样。还有信中提到的“徐氏藏书楼”,应该是指徐树兰于1904年在绍兴建立的古越藏书楼。由此可知该信札应该作于1904年左右。是年吴昌硕任黄浦江义渡局委员之职。叔衡太守,不详其人,待考。

吴昌硕为俞樾所刻印所知不多,有“曲园六十以后作”“曲园居士俞楼游客又台仙馆主人”“臣樾之印”“曲园”,“俞樾私印”,款云:“曲园夫子大人诲正,门生吴俊卿谨刻。”由于这些印,均无具体时间可征,故所刻时间不详。按1880年俞樾六十岁,因此“曲园六十以后作”,很有可能刻于1879年至1880年左右。是时,吴昌硕捐资纳官,需次苏州,因此有可能是俞樾六十岁生日时,吴昌硕在苏州所刻,而且从印文的篆法来看,与吴昌硕为吴云所刻的“两罍轩金石考藏”等印风格相近。