朱炜

炎炎夏日,户外露营人多了起来,朋友圈的动态被一个个帐篷占领,在幽谧的山林间,在青青的草地上,帐篷露营成为时下年轻人特别是有孩子的家庭消夏的选择。露营的时候,最难的不是生存技能,而是如何诚实地面对我们的本能。然而,疫情防控常态下,不能远行,于是露营地点的选择,度假期间的生活便利程度,令初次体验露营的人犹豫观望。去莫干山露营吧,这里是理想的成熟的露营地。

百年来,中外孩子们的笑声在莫干山间从未消歇,无数孩子在这座山拥有一个快乐的童年,而以露营为特色的夏令营活动是其中很特别的一个华章。

莫干山似乎格外受带队者青睐

即使身处信息爆炸的时代,我们还是可以强烈感受到工业时代全球化浪潮的气息。1907年,英国贝登堡爵士组织20余名儿童在白朗海岛试验第一次童子军露营。1911年夏,贝登堡童子军上海分队的先遣队就抵达了莫干山。

莫干山似乎格外受带队者青睐。1913年,“青年会全国委员会”在莫干山召开首届少年事业会议,并举行首次童子营。不久,“福建省教育会”建议福建各校开展童子军活动,请青年会全国委员会再组织一次童子军领队莫干山夏令营。在1914年苏州东吴大学校长葛赉恩的报告里,就有两名学生被送往莫干山夏令营进行体能训练。1914年,青年会童子部主办的《童子声》杂志刊登了一张“莫干山童子营”照片:别墅阁楼里紧凑地排着两张床,也许是一天训练结束,四个男孩回住处休息,身上穿着背心,外套搭在老虎窗上,一人在吹竖笛,一人趴在床上看书,一人在写信或日记。同年,上海工部局董事会准古柏先生有关于儿童参观莫干山的提议,认为儿童到莫干山参加夏令营,不但于身体大有裨益,对于他们的人格,他们的人生观,也大有培养。

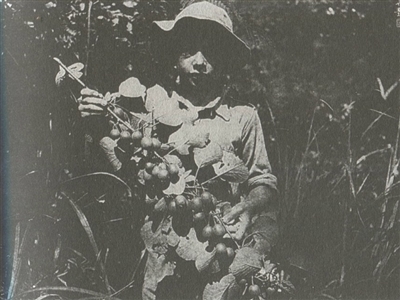

对于到莫干山避暑的外国儿童而言,他们中大多数都没有接触过本国的同龄人,莫干山的童子军活动便提供了一个很好的和同龄同国籍人交流的机会,得以使他们保持本国特色,教导他们遵从本国习俗和传统。1915年,莫干山上的外国儿童(具体指14岁以下者,又分7岁以下与7岁至13岁)增至240名。男孩们尤其喜爱童子军,组成童军巡逻队,他们不惧被荆棘擦伤,被野葡萄藤绊倒,常能碰到如野猪等大型动物在湿哒哒的灌木丛中打滚,看见豹子在追踪一只麋鹿的踪迹。1915年7月12日,荷兰博物学家弗兰克·尼古拉斯·迈耶为莫干山261号别墅主人金乐德次子弗莱德·甘乃迪在莫干山拍摄了一张手持野生猕猴桃的照片。就是这位男孩,曾获得莫干山童子军夏季奖章。

1923年夏,莫干山聚会堂落成,一楼设有童子军室,室内有童子军上课、操练、露营等全套设备,但使用者最初须是莫干山避暑会会侣之儿童。

莫干山露营生活

1926年,《儿童世界》杂志介绍《我国的避暑地方》,排在首位的就是莫干山,“这山本不甚著名,自从西人在那里筑屋避暑,就变了一处极好的避暑地方,同时这山也极著名了”,“山中胜景有三十多处,到处有修竹清泉”。在童子军莫干山经典徒步路线里,碧坞(今莫干山镇仙潭村)是很重要的目的地,被称之为“碧湖”或“天然游泳池”。

1932年7月,杭州童军理事会选派一部分童军上莫干山露营一个星期,以便增进野外生存经验。“很觉荣幸!很觉兴趣!”的童军蒋才孝写下了《莫干山的七日生活:杭童军夏令营日记》,在《晨光》杂志上连载。其间,他们去了一块整方形的营地,地上野草丛生。营地的四周有不少相间着的苍松翠竹,左右和前面都是丛密的竹林,却可遮住盛夏的日光。门口一条小路,出去便是街市。于是他们开始拔草整地,搭起营帐,在此学习攀登、救护、烹饪、博物、测量、刀斧使用法,练习旗语。之后又参观了西人的游泳池,夜间对着星空学习星象。当拔营下山回杭,不忍别离,心中直道:“莫干山呀!我们从此一别,不知何日再会呢?”

浙江省立湘湖乡村师范学校的学生也曾到莫干山露营。1936年校刊《锄声》上就发表有一篇《露营莫干山记》,迎候他们的是校友、在莫干小学任教的祝书林,带领他们选择营地,代购买稻草。他们“人众手多,那消半个钟头,已将营帐如同形建好,中间是公共营帐,看他雄壮的立着,很有领导团体及替代公共作事之势,所以大家都发出敬爱之心”。据上海包玉刚国际学校吴子健校长称,该校很长时间内保留有每年由教师带队组织四五年级的学生们去莫干山等野营基地进行为期一周拓展训练的习惯,目的在教孩子们学会使用指南针,利用手边的一些常用的材料制作滤水的工具。在这个过程中,孩子们的意志品质、相互配合的能力得到了提高,许多课堂上学不到的东西,在此时都能够充分地去体验。

《莫干山露营记》可谓作家徐迟写于纯情梦幻的青年时期的代表作。徐迟的父亲徐一冰是中国近代体育教育的先驱者,也是国内较早推行童子军训练课程者。受其影响,1936年,时年23岁、正对美国木刻家罗克韦尔·肯特著《在荒岛上》着迷的徐迟和三五好友带着帐篷、食具、画板、小洋号和绸质的旗上莫干山露营。既上山,就受到同乡南浔周家的一位公子的招待,为他们提供了营地,允许他们砍伐些竹子,用来环绕和布置。夕阳下,他们在营地中间搭好帐篷,埋锅造饭,虽全是未婚的汉子,却仿佛是甜蜜的小家庭,过起第一夜来。莫干山的梦,给了他们舒服的睡眠和充沛的精力。第二天,早餐还不错,有粥、鸡蛋、蜂蜜和咖啡。后几日,遇大风大雨,成了所谓“顾衣出水”,像东晋画家顾恺之的古画,衣服全贴在人身上。他们找到一户山民家,点起一堆柴火,把衣服烤干。山中人笑他们年轻疯狂。

20世纪80年代,徐迟重访莫干山,还向小他一辈的薛家柱回忆当年如何在芦花荡露营情形。

“船在海上,马在山中”(西班牙诗人洛尔迦《梦游人谣》),如同切换中的电影镜头,莫干山露营生活给予我们的超乎想象,让人身心俱泰,快乐仿若未成年。