赵华

《人骑图》是湖州籍元代大书画家赵孟頫的自画像,这个判断由明确的图像、诗词描述相较得出,最早在《赵孟頫同知济南考》一文发表,收录于2020年出版的专著《赵孟頫闲居考》,又以此为《元画全集》撰写说明。近无意间查到赵由辰题诗中“三花趣”的典故,又从受画者赵孟籲的行迹推知其受赠情由,都支持这一预见性判断。

由图像出发

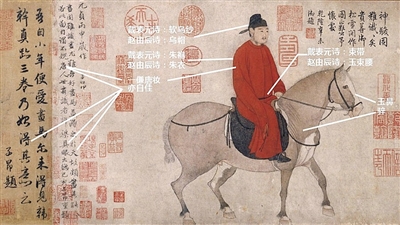

元 赵孟頫 人骑图

(纸本。设色。纵30.0厘米,横52.0厘米。北京故宫博物院藏)

很早就有人怀疑《人骑图》是赵孟頫的自画像,但只有单纯怀疑,一直没有证据。

在研究赵孟頫同知济南时期致田师孟《专遣急足帖》的过程中,笔者发现赵孟頫的一位重要交往——“史总管”,此人姓史名炜,是史天泽之后。赵孟頫同知济南,初到不久即因与前任交接中的“打算”(财务审计)问题停职,期间辅助史炜管理钱粮。至元三十一年(1294),史炜赴任江东建康道肃政廉访使,赵孟頫以诗、画赠别。

史炜到江南,见到戴表元,戴表元《剡源佚诗》卷六有诗《史廉访自济南来江东,时赵子昂同知府事,画其所乘玉鼻骍以为赠》二首,第二首描述了赵孟頫的自画像:

南来雨汗赤鲜鲜,齐楚江山路数千。

忽见赵侯疏散处,解鞍振鬣一翛然。

一傔唐妆亦自佳,朱袍束带软乌纱。

还渠照影清溪水,满地西风苜蓿花。

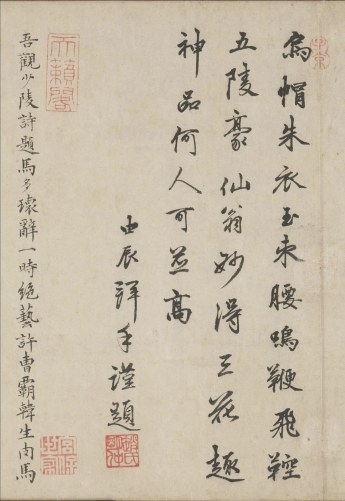

两年后的《人骑图》,拖尾有赵孟頫侄儿赵由辰的题诗一首,与戴诗一如:

乌帽朱衣玉束腰,鸣鞭飞鞚五陵豪。

仙翁妙得三花趣,神品何人可并高。

戴表元诗中孟頫“唐妆”“朱袍”“束带”“软乌纱”,所乘“玉鼻骍”即白鼻赤马,赵由辰诗中《人骑图》“朱衣”“玉束腰”“乌帽”,与《人骑图》一一相映。戴表元对于画中人神情态度的描述也与赵孟頫本人题跋中“自得其意”的心情一致。

《人骑图》题跋与戴表元、赵由辰诗中描述的比较

赵由辰的诗中更有“仙翁妙得三花趣,神品何人可并高。”一句,典出苏轼《三朵花》诗序:

“房州通判许安世,以书遗余言:‘吾州有异人,常戴三朵花,莫知其姓名,郡人因以三朵花名之。 能作诗,皆神仙意。 又能自写真,人有得之者。 ’许欲以一本见惠,乃为作此诗。”

赵由辰的用典极其浅显,三花仙翁自写真,《人骑图》就是赵孟頫自画像,没有一丝一毫疑问。

图像里的手足情深

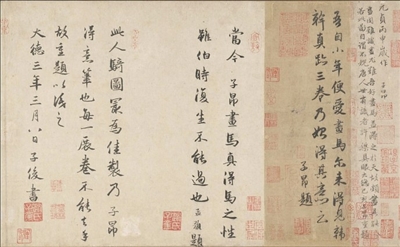

卷后赵孟籲第二跋:“每一展卷不能去手,故重题以识之”,能多次展卷、重题,可知题的是赵孟頫赠送的一卷画作。

赵孟頫、赵孟籲手足情深同题《人骑图》

那么,此跋与《人骑图》是否移配嫁接,图跋无关呢?不是没有这样的担心。

《人骑图》后隔水有自题:“吾自小年便爱画马,尔来得见韩干真迹三卷,乃始得其意云。子昂题”,全用米法,符合元贞时期风格。

查《珊瑚网》、《式古堂书画汇考》著录《斡马图》一卷,题跋累累,亦有:“吾自小年便爱画马,尔来得此见韩干真迹,乃始得其意云。子昂题”,文字略有出入,于是有人怀疑《人骑图》为移配。

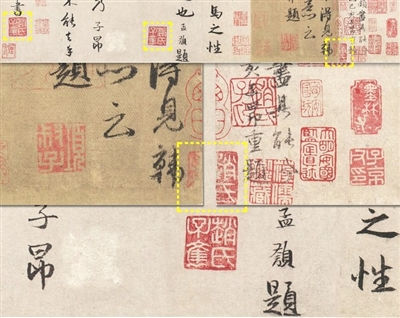

然而题中用语“三卷”“重题”,隔水骑缝赵孟頫“大雅”、赵孟籲“赵子隽氏”印以及项子京藏印,虽有较大损失,但都能还原,显为原题而非拆配。

赵孟籲将书画印兼作收藏印

《斡马图》的两条著录时间都在项子京后,疑与项氏作伪有关,参考拙著《虚构的鉴藏史——项元汴的虚构和虚构的赵孟頫》,专门谈项元汴数量庞大的篡改古书画和作伪问题。

按赵孟頫所撰《先侍郎阡表》,大德元年(1297)时,赵孟籲为“承务郎、同知南剑州”。南唐始置南剑州,元至元十五年(1278),升南剑路,后改延平路,下路,在今天福建省南平市。

从元贞二年(1296)赵孟頫自画,到大德三年(1299)赵孟籲题跋和赵孟頫重题,刚好三年,按《元典章》卷八《吏部卷二》“外任官员三周年为一考”,可知,赵孟頫将《人骑图》送给赵孟籲,正是因为赵孟籲即将远行。

胶片影像时代,亲友分别,普遍有将自己照片赠送给对方留念的习惯。其实这样的习惯自古就有,古代没有摄影术,则往往以随身之物相赠,如玉佩、青丝等等,所谓睹物思人。画家能画人像,尤其是能画自画像,相当于提前步入影像时代,自画像是离别赠送的最好礼物。包括赵孟頫画赠史廉访,都是相同情景。

而赵孟籲一跋再跋,“每一展卷,不能去手”,相思之情,溢于画表。