昨天,湖州“五水共治”工作再迎高光时刻——九夺“大禹鼎”,也是连续三年蝉连金鼎。

这是美丽浙江建设中一张闪亮的湖州答卷,也是“一泓清水入太湖”的使命担当。

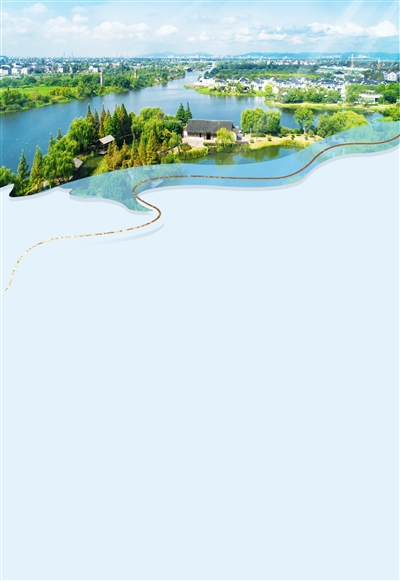

漫步南太湖畔,舒缓的风拂面而来,蓝天白云下,碧波荡漾。走进湖州各地,山水相映,“清水入太湖、活水兴百业、秀水绕千村、净水润万家”的“中国清丽水乡”映入眼帘。

九年治水路,润泽南太湖。这些年,湖州经历了黑臭水体整治、“污水零直排区”建设、水生态修复、“美丽河湖”创建、“找寻查挖”专项行动等多项治水工作的磨炼,并连续九年夺取全省治水最高奖项“大禹鼎”。

如今,水清岸绿、鱼翔浅底的美景再现,碧水清波的美好向往正变为现实,一幅城水相依、人水和谐的美丽画卷正在太湖南岸徐徐铺开。

从全面建立到全面见效——

一只鼎的民生重量

一座大禹鼎,分量有多重?10公斤上下,看似不重,但在群众的心里,足以沉甸甸。

重,从几组数据和成效可见一斑:

全市地表水监测断面Ⅲ类及以上水质比例由2014年的84.6%提升至100%,交接断面水质满足功能要求比例、县级以上饮用水水源地水质达标率均保持100%,所有入太湖断面水质连续15年稳定保持在Ⅲ类及以上。九年来,一大批影响水环境的问题得以解决。

以治水为突破口,倒逼企业转型升级,全市现有省级认定的小微企业园82个、在建约25个,已入驻企业4200余家,强势推进生猪、温室龟鳖“双控”。截至2022年底,全市生猪存栏达26.22万头左右,600万平方米温室龟鳖养殖实现“全域清零”,全域完成60万亩的渔业尾水养殖治理,推进渔民陆上安居,清理座家船1570余艘,基本结束渔民“以船为家”的历史。

全市820个问题水体变成“小微景点”,一大批水环境综合治理与开发项目成为城市建设新亮点,提升群众的获得感和幸福感。

重,还体现在党委政府的持续接力上。我市每年制定实施方案、工作任务书,精心设计载体,细化年度安排,实行项目化管理、网格化落实,做到工作项目化、项目节点化、节点责任化。九年来累计完成投资920亿元,有力保障全市治水工作的顺利开展。

每年初,市委、市政府召开全市治水治气动员大会,第一时间发出治水“动员令”;年中,市主要领导牵头召开推进会,对治水工作重大问题进行协调督办,真正做到靠前指挥、一线督战;年末,统一组织对各区县进行年度考核。

从脏乱差到水韵美——

治水更关注群众期盼

九年的久久为功,湖州治水成效切实有感。

市生态环境局相关负责人介绍,基于前期全域水环境治理,我市各地较大范围清除了感观污染。治水是一项长期深入推进的工程,围绕群众期盼和关切,去年,我市打出入河排污口排查整治、建设“污水零直排区”、深入防治太湖蓝藻、全域开展水生态修复示范与集中开展“找寻查挖”专项行动等系列组合拳,从根本上焕发水域新活力。

比如入河排污口排查整治,我市以全覆盖排查溯源、全过程分类整治、全方位智慧监管为抓手,积极开展并圆满完成太湖沿岸纵深岸2公里范围内1184个入河排污口查、测、溯、治工作,荣获全国入河排污口排查专项工作表现突出单位,相关经验做法被生态环境部全国推广。研究起草入河排污口监督管理办法,建立健全责任明晰、设置合理、管理规范的入河排污口长效监管机制。印发《湖州市入河排污口排查整治行动方案(2022-2025年)》,在前期试点工作基础上,启动全域入河排污口排查整治工作。

“污水零直排区”是新阶段治水工作的“牛鼻子”。我市在全省率先发布实施《污水零直排建设与管理规范》“1+3”地方标准,实现污水零直排区建设、管理和验收“三统一”,做到类型全覆盖、建设全流程、标准全过程、规范全整合。

针对群众关心的蓝藻问题,我市全力做好“预、拦、捞、修、联”文章,在太湖沿岸1公里、各条河道入湖口及中心城区河道布设3道拦截防线,建立监测预警系统,建立专业打捞队伍,配置高效设施设备,及时清除区域内水面蓝藻。全市共设拦截设施23.2公里,配备加压控藻船、蟹爪打捞船等蓝藻打捞、运输船只125艘,藻水分离站5座。自2018年开展蓝藻打捞工作以来,全市共出打捞蓝藻91余万吨,基本做到重点河段蓝藻日聚日清。在太湖沿岸开展99.7万平米芦苇收割和补种工作,修复水域生态,进一步提升水体自净能力,并与江苏无锡签署了《关于建立太湖蓝藻防控协作机制合作协议》,促进资源整合,共同提升蓝藻防控水平。

“山水林田湖草是一个生命共同体”。治水,又不止于水,我市编制完成《湖州市“水韵湖城”行动方案》,在5年内完成1个市级生态修复和6个区县特色生态修复样板。截至去年底,共启动32个项目建设,已完成项目26个,累计完成投资19.98亿元。率先发布《湖州市河湖水生态系统保护与修复管理导则》,高标准打造100条生态示范河道,德清蠡山漾成为全国第一条示范河湖,德清下渚湖水生态修复入选全国首批美丽河湖优秀案例。

从四级河长到多元河长——

河长制框架下内涵延展

今年是河长制推出二十周年。2003年10月,长兴县通过探索,形成了以河长制为核心的治水长效机制和责任体系。此后,河长制走向全国,成为生态环境保护的重要举措。

当前,我市按照“纵向到底、横向到边”的要求,全面建立市、区(县)、镇、村四级河(湖)长管理网络,共有9名市级“河(湖)长”、142名区(县)级“河(湖)长”、684名乡镇级“河(湖)长”和2792名村级“河(湖)长”,有力推动“河长制”落地生根。

河湖是流动的、自由的。为此,我市坚持突破区域限制、行政限制、人力限制,不断壮大不同层次和类型的河湖长队伍,创新河长履职方式,深化落实河(湖)制。打破行政区域限制,南浔区与嘉兴市桐乡市、苏州市吴江建立协作机制,成立长三角首个两省三县“联合河长制工作室”,合力推动区域联动治水。长兴县和江苏省宜兴市、安徽省广德市签订《太湖西岸跨区域河湖保护协作备忘录》,组织三地河长、检察部门联合开展太湖沿线水环境共护行动,推动太湖西岸跨区域河湖保护联防联控、共治共享。德清县和南浔区、吴兴区围绕跨界河道,建立“河长”联动工作机制,上下游、左右岸共同治理、共享成果。

“民间河长”显神通。根据不同水域管理特点,我市向社会招募有责任心、热心公益的“企业家河长”“乡贤河长”“巾帼河长”“养殖户河长”“洋河长”等民间河长,引导群众参与水坏境治理活动,提高治水护水意识。同时,我市发布治水志愿服务项目,成立党员护水队、共青团“河小青”、妇联“美丽河嫂”等多个治水护水团体,开展定期巡河、沿河找茬、清洁清扫、全民悬赏、宣传入户等活动。截至去年底,大众护水注册人数已达27万人。

“智慧河长”勇当先。“五水共治”工作中广泛运用卫星遥感、无人机巡查、管道机器人、电子眼监控、水质检测等科技手段辅助查找问题,通过动态展示河道基础数据、河长、一河一策、入河排污口等数据内容,实现“以数知水、以图治水”。

我市还率先探索形成以“河长制”为核心的治水长效机制和责任体系,出台《湖州市河湖长制提档升级方案》,构建全市水环境智慧管理平台,创新推出公众护水“绿水币”制度及河湖健康体检,获全省推广。

文/陆晓芬

本版图片部分由市生态环境局提供