费仁学

近日随菱湖凌波塘摄影文学社、龙湖书画院去浙江松阳采风,下榻松阳箬寮山庄,看到房间里放着一些介绍松阳文旅的书籍。随手翻了翻,其中有一篇介绍松阳状元沈晦的文章,引得兴趣。文中说沈晦是松阳唯一的状元,在县城大井路北端有状元坊,有沈晦故居遗址,其所居巷曰“袭魁坊”等等。查光绪《松阳县志》卷四《建置志·坊表》有“状元坊 为状元沈晦立”条,卷八《选举志·进士》宋宣和甲辰科有沈晦名录。

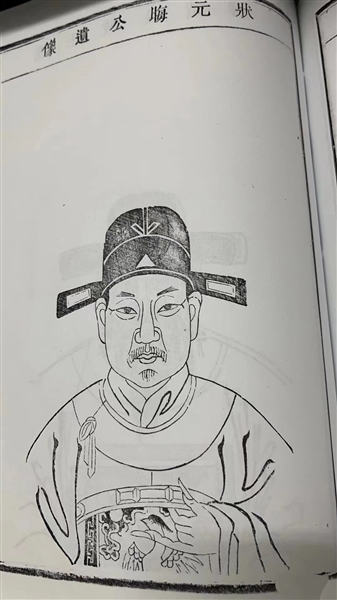

沈晦(1084—1149),字元用,号胥山,钱塘(今浙江杭州)人。宋徽宗宣和六年(1124)甲辰科状元,也是北宋最后一位状元。授校书郎,迁升著作佐郎,给事中,知信州、明州、处州、婺州,徽猷阁待制。因被人弹劾,遂降为集英殿修撰,提举临安府(今浙江杭州)洞霄宫。不久官复原职,出知宣州,后调任建康府知府,后被劾黜。绍兴四年(1134)复起镇江知府,兼任两浙西路安抚使,又退罢。再起广西经略使兼知静江府,升徽猷阁直学士,知衢州、郓州。绍兴十九年(1149)卒。

沈晦是钱塘人,怎么会是松阳状元呢?这是因为沈晦致仕后定居在松阳城西上方山,死后也葬在那里,光绪《松阳县志》卷四《建置志·坊表》载,“甲辰状元沈晦墓在五都塔寺下”。

建炎三年(1129)沈晦出守处州,因爱松阳山水之胜,写了首《初至松阳》的诗:

羲之去会稽,便为会稽居。与东土人氏,尽山水之娱。

我无逸俗韵,亦复居之俱。

朝弋林中禽,暮钓溪上鱼。

胜游穷山海,埋光混里闾。

聊为一日欢,不暇论所馀。

西归道路塞,南去交亲疏。

惟此桃花源,四塞无他虞。

况复父老贤,挽留使者车。

便应寻支许,投老青山隅。

在这首诗里,沈晦的心迹袒露无遗,他想要仿效王羲之,寻一块青山绿水的清幽居处度过晚年。绍兴十五年末,沈晦已六十三岁,致仕后就来到松阳上方山,定居在那里,以书为友,与酒为伴,乐游山水,写下了《梅花墩》《游竹溪》《竹客岭》等赞颂田园松阳山水的诗。

其实说沈晦是本地状元的至少还有三个地方:一是湖州;二是杭州;三是嘉兴。

吴兴沈氏源于东汉沈戎。沈戎,字威卿,东汉九江寿春人。东汉初,为光禄勋,九江从事,累迁济阳太守。东汉建武中(56-57),说降强贼尹良,光武帝刘秀嘉其功,封“海昏侯”,辞不受,乃避地徙居会稽郡乌程县余不乡,遂世家焉。自晋宋齐梁下,凡余不之沈,皆其所出。余不乡即今湖州市德清县北部地区。三国吴黄武元年(222),析乌程余不乡与余杭二境置永安县,后改名为武康县,属吴郡。三国吴宝鼎元年(266)吴主孙皓分吴、丹阳二郡置吴兴郡,治所在乌程县(今浙江湖州市),辖境相当于湖州市全境、临安、余杭及江苏省宜兴市地。隋开皇九年(589年)废。唐天宝、至德时又改湖州为吴兴郡。所以有 “天下沈氏出吴兴”之说,但此“吴兴”决非以前的吴兴县或现在的吴兴区,乃是吴兴郡,范围要广得多。而沈晦祖籍武康,属吴兴郡。在同治版《湖州府志》卷十《选举表·进士》“宣和六年甲辰沈晦榜”条有沈晦名录,并加注曰“字元用,状元。晦已籍钱塘,其题款仍称武康,志祖籍也”,查宋嘉泰《吴兴志》卷十七《进士题名》、明弘治版《湖州府志》卷第九《科第》、万历版《湖州府志》卷之六《甲科·进士》,均无沈晦名录,所以说沈晦是湖州状元并不硬气,而且在古代似乎也有争议。

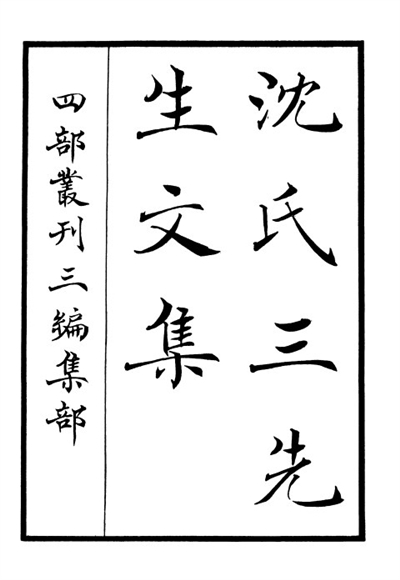

沈氏也为钱塘望族,沈晦的曾叔祖就是赫赫有名的沈括(1032—1096),字存中,北宋嘉祐八年(1063)进士,熙宁中参与王安石变法,历官知制诰、翰林学士权三司使、龙图阁学士知延州等,元祐八年(1093)卒,年六十五,著有《梦溪笔谈》《长兴集》;祖父沈遘(1028—1067),字文通,北宋皇祐元年(1049)进士,廷试第一,因为荫官在身,按规定不得为榜首,所以降为榜眼。任同修起居注、右正言、知制诰,历知越州、杭州、开封府,迁翰林学士、权判流内铨,治平四年(1067)卒,年仅四十,文名满天下,著有《西溪集》;叔祖沈辽(1032-1085),字睿达,号云巢,曾任审官西院主簿、太常寺奉礼郎监杭州军资库等职,摄华亭县事,因事下狱,流放永州,徙池州,元丰八年(1085)卒,年五十四。长于诗文,擅长书法,喜收藏,著有《云巢编》。沈括、沈遘、沈辽,时称“三沈”,南宋时刊刻有《沈氏三先生集》行世。

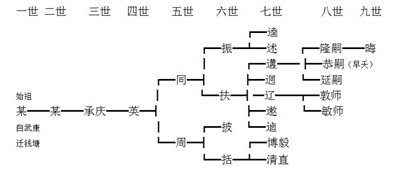

沈晦家族什么时候迁往钱塘,史籍并无记载。沈晦父亲的名讳及行传在史籍中也阙如。《宋史·沈晦传》也只说沈晦“钱塘人,翰林学士沈遘孙”。但我们可以从有关人氏的墓志铭及史籍的只言片语来勾勒一张简单的世系图。

《太常少卿分司南京沈公墓志铭》是沈披、沈括兄弟请王安石为其父沈周撰写的墓志铭,其中说 “(沈氏)武康之族尤独显于天下,至公高祖始徙去,自为钱塘人。大王父某当钱氏匿不仕,王父某官咸平、端拱间,至大理寺丞。父某学行显闻,早世,无爵位,由长子同及公赠兵部尚书。公讳周……,夫人许氏,两男一女子”。又曾巩作的《寿昌太君许氏墓志铭》言“夫人嫁沈氏,其夫讳周,太常少卿、赠尚书刑部侍郎。……子曰披。曰括。”从沈括父母这两篇墓志铭我们得知,沈括有兄沈披,其父是沈周,伯父沈同,但还不知沈周高祖、曾祖、祖父、父亲的名讳。同时我们约略知道钱塘沈氏大概是由沈周高祖在五代十国时期迁到钱塘的,到沈括已经是第六世、沈晦已经是第九世了。

沈辽《云巢编》附录有《沈睿达墓志铭》,作者是沈辽的妹婿蒋之奇。《沈睿达墓志铭》言“睿达讳辽,姓沈氏,世为钱塘人。赠吏部尚书讳英之曾孙,太常少卿、赠开府仪同三司讳同之孙,金部郎中、赠光禄卿讳扶之子,翰林学士、右谏议大夫讳遘之弟也。……夫人张氏,……。二男,敦师、敏师。三女。”由此得知,沈辽曾祖为沈英,祖父为沈同,父为沈扶,沈辽是沈遘之弟。夫人张氏,有两个儿子:敦师、敦敏,还有三个女儿。从而得知沈周的父亲为沈英。王安石为沈扶夫人翟氏写有《乐安郡君翟氏墓志铭》,从中得知,沈扶夫人翟氏,生五男二女。五男为遘、迥、辽、遫、逌,女适王子韶、蒋之奇。

沈辽为其伯父沈振作的《伯少卿埋铭》载:“公讳振,字发之,世为钱塘人。以皇考尚书公任为大祠郎起家。……曾祖讳承庆,仕吴越国为营田使,入朝为大理寺丞。祖讳英。考讳同。二男:逵,述。二孙男:价、修。三女。”从这里我们又得知,沈周的祖父为沈承庆。同时还知道沈扶有兄弟沈振。

沈遘去世时,王安石为之作《内翰沈公墓志铭》:“曾祖讳某,皇赠兵部尚书。祖讳某,皇赠吏部尚书。父扶,今为尚书金部员外郎。三男子,六女。中男恭嗣,后公六日卒。隆嗣、延嗣与六女,皆尚幼。”从中可以看出,沈遘英年早逝,留下年幼的两个儿子和六个女儿。

沈晦在为北宋韩维的《南阳集》作跋时说:“晦幼养于外家,逮事外祖,清夷刚正,高洁静直,虽燕居不妄言笑,见者肃然。……晦幼失所恃,不胜凯风寒泉之恩”。沈晦称韩维为外祖,也就是外公。在这篇跋里向我们透露了年少时的遭际,他自幼失去了父母的荫庇,是外公把他抚养大的。韩维(1017—1098),字持国,开封雍丘(今河南杞县)人。历官同修起居注,进知制诰、知通进银台司、翰林学士、知开封府。因与王安石议论不合,出知襄州,改许州,历河阳,复知许州。哲宗即位,召为门下侍郎,不久出知邓州,改汝州,以太子少傅致仕。绍圣二年(1095)定为元祐党人,再次贬谪。元符元年卒,年八十二。《南阳集》所附鲜于绰《韩维行状》中称,韩维“子宗儒、宗文、宗质。女长适杨景略,次适母轲,再次适刘熊,再次适沈隆嗣,再次适丁恂,再次适王实。”由此可见,沈晦为沈隆嗣之子,且为韩维第四女之子。

朱彧《萍洲可谈》卷三载,“沈括存中,入翰苑,出塞垣,为闻人。晚娶张氏,……余仲姊嫁其子清直,张出也。存中长子博毅,前妻儿,张逐出之。”从中得知,沈括有二个儿子:博毅、清直。

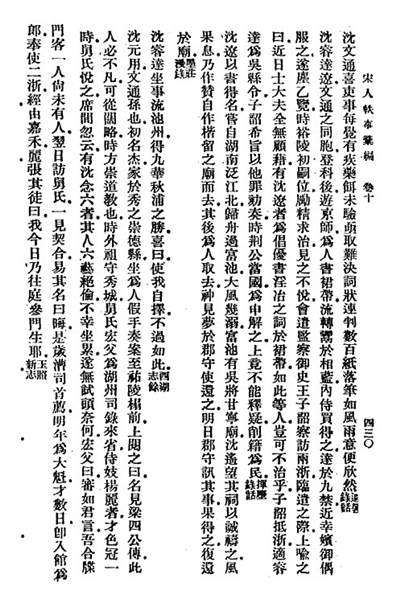

通过上面分析,我们可以得到下面一张沈晦的世系简图(见上图):

青年时期的沈晦迁居到了秀州崇德县(今嘉兴市桐乡崇福镇),据《宋人轶事汇编》卷十引南宋初年王明清的《玉照新志》:“沈元用,文通孙也。初名杰,家于秀之崇德县。坐为人假手,奏案至祐陵榻前……”沈晦原名沈杰,家住秀州崇德县。他天资聪慧,学习勤奋,涉猎广泛,学识渊博,但恃才傲物,桀骜不驯。《宋史》称沈晦“胆气过人,不能尽循法度”。在会试时曾帮人代考,被抓现行,兹事体大,宋徽宗亲自过问,却从轻发落,降旨今后不得入科场考试。据王明清《投辖录》记载,后来沈晦找朋友(即王明清的舅父,北宋官员、唐宋八大家之一的曾巩的侄孙曾宏父,时任湖州司录)帮忙,改名为沈晦,在宋宣和五年(1123)报名漕试,获得省试资格。漕试,又称漕举,宋代由转运司(漕司)组织本路现任官随侍子弟和参与州、府解试官员的五服内亲戚、姻亲,以及寓居本路士人﹑有官文武举人﹑宗女夫等统一参加由转运司举行的考试,试法同州﹑府解试。第二年宋宣和六年(1124)沈晦参加了省试,并顺利通过。在前往京城的路上,他做了个离奇的梦。宋何薳《春渚纪闻》记载:“沈晦赴省,至天长道中,梦身骑大鹏,抟风而上。因作《大鹏赋》以记其事。” 在随后的殿试中沈晦终于脱颖而出,成为状元。《至元嘉禾志》卷之二《坊巷》有明确记载:“状元坊在崇福寺西赵家巷,今废,因状元沈沈徽学旧居此,因以名。”为纪念沈晦中魁,宋庆元年间(1195—1199)崇德县令奚士达在文庙东北隅建魁星堂,并请崇德人陆埈写了《魁星堂记》,文中说:沈公由秀之崇德充赋京师,为天下第一。