徐秀米

秋初一个下午,与同学一起二访钟文刚老师,因时间不够友好,散场虽晚意犹未尽。好在“微信”便捷,钟老师的几幅有关蛐蛐的瓷板画就这样以图片的形式与我在线上见了面。

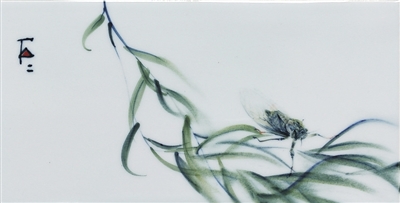

间隔有距的几块水边残石中的一个小爬虫率先蹦入我的视野。定睛一看,是一只孤胆英雄花褐色蛐蛐。但见细若游丝的长长触须像两束电波左右发射,显然是探得心仪之物,前足两侧促蹬,后足收缩蓄力,一弹一跳跃至石上,奋然前行。大概是在这片千年沉积的砂石乱藻中独居得太腻太寂寞,故而对外部世界的猎奇蓄谋已久。它跟另一只于草丛里卧薪尝胆独闯江湖的或者再另一只栖息于柳叶枝头的同类一样,虽然还不太老练,但充满向往的精力充沛以及漾及灵魂的灵韵跃然瓷板之上得隽之永。瞅着它们,笔者不由得感慨它们真了不起,既胆大又机智,虽孤舟独桨单枪匹马行动,但绝不草莽行生,乱石中它呈褐色,草丛里又自带黑绿。它们充满心机地把环境长在自己身上迷惑异族,严防不测。只是有趣的是,两只雄蛐从来互为天敌,双雄相遇从无儿戏,唯有战斗。

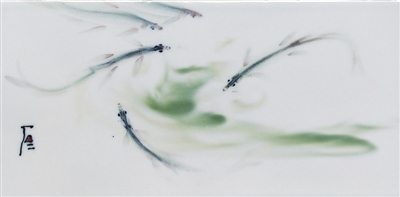

听得一阵像是以声壮威的竖翅尖鸣时,正在一片瓷板上的陈草污藻里寻找“石二”的名章落处,刚想好好琢磨每幅画独特的留章版式,冷不防就有阵阵旋风刮过脸际,板上留白的长空阴霾沉沉,暴风雨来临前的攻守进退已然不知多少回合。我一边希望目光能早早离开这荒滩杂野之地,一边又感觉自己内心的胜负欲被激发了。立刻分析它们的触须方向、口器大小、前腿的跨越幅度,后腿的伸缩程度,尽管细致入微,仍无法预判谁是最后的赢家。于是我的一群好奇的朋友们赌马似的各抒己见,有人觉得上方那只,腿部色泽相对较弱,前腿伸展不充分,可能已是强弩之末;也有人觉得同是这只,开口威猛,振翅剽悍,战斗力不容置疑;还有人说下方这只目光凶残,触须如利剑,六条腿火力猛开,理应必胜;同样有人见地独到,入木三分点明下只胸部褐熟,后腿暗朱,脑笨躯重,属于外强中干一类,经不起沙场检兵。我万万没想到两只蛐蛐只是来客串了一下她的世界,却让自己陷入了它的世界里神志不清。他似乎自己从头到脚的每一根神经每一个毛孔都在眼前刀光剑影、硝烟四起的战场出生入死,但闭一闭眼睛再睁眼,又觉得有种似是而非的东西走近他,亲近他,修改他的认知,这可能不是一个斗争画面,只是两个曾经打打闹闹年少失散的伙伴,热情奔赴互道衷肠的久别重逢。

我暗暗一惊,两只蛐蛐的凌空相遇竟有似敌似友,可敌可友的对立统一。回忆初次见钟老师静观堂的长幅枯木条画,同学问见此画的感受,我说自己是外行,同学说那就说说外行的感受,我说就那种图王霸业,一气呵成的感觉。我清晰地记得自己被笔锋和线条的气势干翻的那一刻,内心激荡,久久失语。半月后,惊见瓷板蛐蛐,与钟老师对话,我说老师你画的不是画,是音乐啊。老师说,绘画的确讲究气韵生动,与音乐可通感。我似乎觉得蛐蛐的每一次振翅搏击和唧唧促织,都在瓷板上唤起自己年少的时光,那段时而与伙伴打闹生气,时而嬉戏开怀的时光。

只是岁月流逝,生命的节律渐渐模糊,现实与过往频繁交叠成不可触摸的幻境,幻境里有两个陶醉于瓷器,古玩,园艺,书画里的男子俨兮若客,称兄道兄,徐同学称钟老师文刚兄,钟老师称徐同学夏予兄,许是互为彼此学识折服,谁也不可使对方为弟。他们跟笔者家里两个谁也不愿为弟的孙辈小儿恰恰相反,一个年纪小,个子高,一个实际年龄大,但长得小,个子大的觉得大个的应该是哥哥,年纪大的觉得年纪大的得做大哥。瓷板上的那对难辨弟兄的蛐蛐不停地在笔者的眼里突破幻境,我忽而觉得它俩就是敦厚若朴的徐、钟二人,互为蛐兄;忽而又觉它俩是天真无邪的家中小儿,互不肯弟。我不由得哈哈大笑,连同半月前初次见面死命憋住的那部分也喷薄而出,竟笑得花枝乱颤,久久不能停息。

曾无意中潦草看过“珠山八友”的瓷板画简介,深知以瓷入画,以胎为纸的不易,总觉得在瓷板上彩绘的人一定是不食人间烟火的神仙落入人间,才能在糙涩瓷坯上勾勒得毫无板滞,行云流水。我怎么也不敢相信竟让自己真真切切与“神仙”迎头相遇。而这个手绘蛐蛐的大神一定也不曾想笔下几只瓷板上的蛐蛐,竟充满人间欢乐,给一个画盲留足想象和回忆;而那个瓷板上的落章,或于远离喧嚣之处,或于嘈杂暗哑之中,它静默如斯,坚定如斯,我沉浸其中,仿佛正踏过小径,走向儿时温暖的小屋,甩小炮、捉迷藏、斗蛐蛐。