|

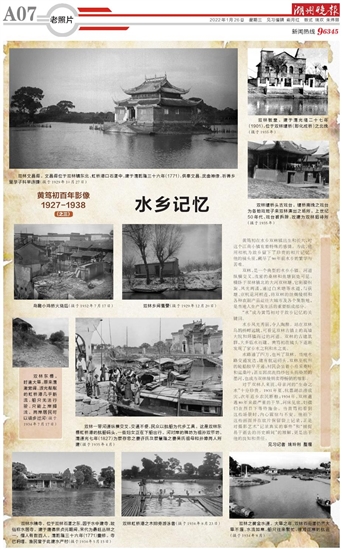

| 双林文昌阁。文昌阁位于双林镇东北,虹桥港口石漾中,建于清乾隆三十六年(1771),供奉文昌、武曲神像,祈祷乡里学子科举连捷(摄于1929年10月27日) |

|

|

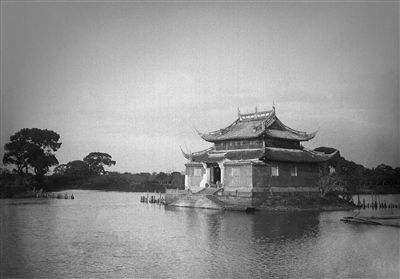

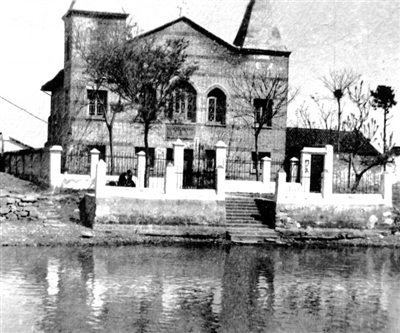

| 双林教堂。建于清光绪二十七年(1901),位于双林塘桥(即化成桥)之北堍(摄于1935年) |

|

|

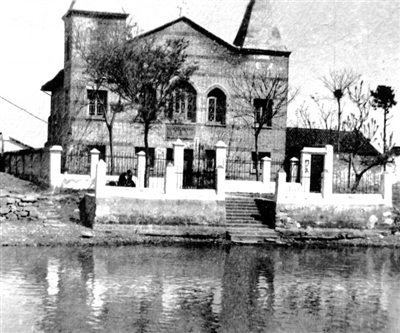

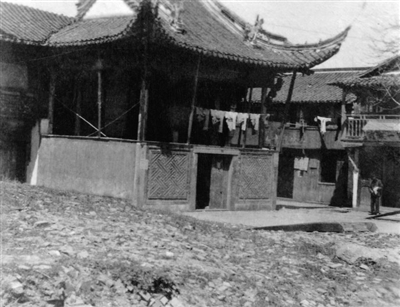

| 双林塘桥头古戏台。塘桥南堍之戏台为各地戏班子来双林演出之场所。上世纪50年代,戏台被拆除,改建为双林招待所(摄于1935年) |

|

|

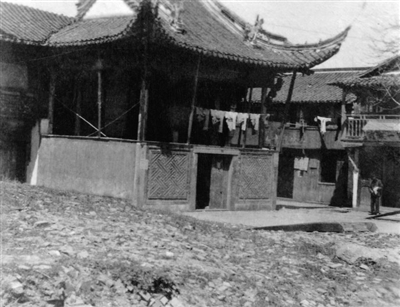

| 鸟瞰小鸡桥火烧后(摄于1932年7月17日) |

|

|

| 双林乡间雪景(摄于1929年12月20日) |

|

|

| 双林东栅。时逢大旱,原来清澈宽阔、波光粼粼的虹桥港几乎断流,船只无法行驶,只能上岸搁浅。两岸居民可以徒步过河(摄于1934年7月17日) |

|

|

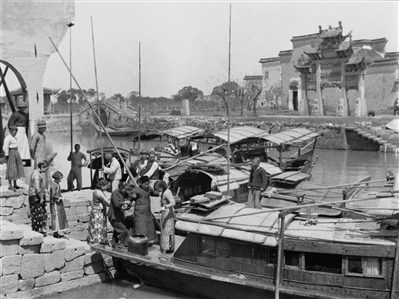

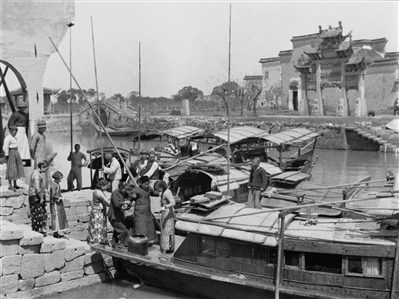

| 双林一带河道纵横交叉,交通不便,民众以航船为代步工具。这是双林东栅虹桥港的航船码头,一些妇女正在下船出行。河对岸的牌坊为祖孙双节坊,清道光七年(1827)为蔡存忠之妻许氏及蔡肇隆之妻吴氏祖母和孙媳两人所建(摄于1935年4月) |

|

|

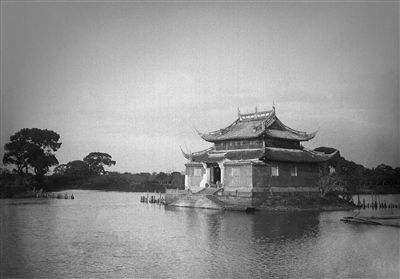

| 双林水镜寺。位于双林石漾之东,因于水中建寺,故俗称水居寺。建于唐德宗贞元期间,宋代为最旺丛林之一, 僧人有数百人。清乾隆三十六年(1771)重修。寺已坍塌, 渔民曾于此建水产村(摄于1934年5月15日) |

|

|

| 双林虹桥港之木排旁游泳者(摄于1934年8月23日) |

|

|

| 双林之黄金水道。大旱之年,双林石街漾仍然大旱不涸,水流如常,船只往来繁忙,维持正常的航运(摄于1934年8月) |

|

黄笃初在水乡双林镇出生和长大,对这个江南小镇有着特殊的感情。为此,他用相机为故乡留下了珍贵的相片记忆。他的镜头里,藏尽了90年前水乡的繁华与苦难。

双林,是一个典型的水乡小镇。河道纵横交叉,茂密的桑林和鱼塘到处可见。横卧于双林镇北的大河双林塘,它衔接织旋、风光两漾,通过白米塘等水道,与荻塘、京杭运河相连,将双林的丝绸绫绢和各种农副产品运往大城市及各个集散地,是当地人生产及生活的重要组成部分。

“水”成为黄笃初对于故乡记忆的关键词。

水乡风光秀丽,令人陶醉。站在双林乌鹊桥畔远眺,可看见双林古镇上的高墙大院和环镇而过的河道。双林的古建筑群,大多临水而建。黄笃初在镜头下逐渐发现了家乡水之利和水之美。

水路通了四方,也兴了双林。当地水路交通发达,建有航运码头,双林至杭州的轮船较早开通;村民会坐着小舟采桑叶和运桑叶;甚至因浣洗绉纱包头而染黑的墨河,也成为双林绫绢卖得畅销的缩影。

对于双林人来说,母亲河的“生命之水”十分珍贵。1931年夏,杭嘉湖洪涝成灾,次年近乡农民断粮;1934年,双林遭遇80年来最严重的干旱,河床见底,妇孺们在烈日下等待施舍。当黄笃初看到这些场景时,内心震惊与不安。他拍下这些画面并在底片保留袋上记录,正是对摄影艺术“记录真实的事件”和“捕捉易于逝去的历史瞬间”的理解,更是出于他的良知和责任。

见习记者 姚玲利 整理