余 夫

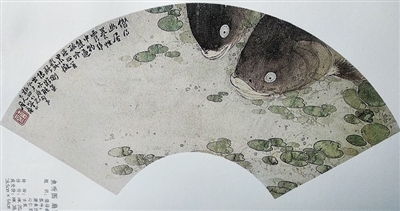

新年祝福年年有余,辛丑春节文化产品中,“清供图”里多见吉祥,小品画里常现“鱼”情。此下,无数鱼藻国画中,吸引我的是近代岭南画派奠基人之一居廉的一幅“鱼听图”扇面,及已故当代画家朱豹卿的一帧“写趣”册页。两幅画的一个共通点,就是画中鱼是“缺”的——没有画全身。居廉的两条从扇面穹起的上方,如并蒂莲,右一条露出头、腮,左一条只露出更少的半个头,在浮萍中吐纳呼吸,接喋觅食;朱豹卿册页中的鱼,从左到右也只露出大半个身子。

这当然是两位画家的匠心(不知后者是否看过前者的这幅并受其启发):以独特的构图巧思,取得有点“新奇”乃至异质般的审美效果。居廉“鱼听图”是送给一位叫“伯心”的“仁兄”,题识云:“借得幽居养性灵,静中物态逼孤吟;匠心若累微须断,刚博游鱼出水听。今夕庵句名。”此“夕庵”不知乃否清代画家张崟(字宝厓,号夕庵、夕道人,又号樵山居士、观白居士等),蕴藉着居廉的某份情谊与某种境界。朱豹卿这幅“残”鱼画,被印在了《豹卿写趣》画集的封面上,“一条瞪着一只目子,健硕无比的鱼,在直勾勾地看着你,如此的精神,如此的干练,好像要告诉你,这条鱼就是被豹卿先生定在了这里。”——有一份静穆中的“万物静待随心缘”之禅意。如是,无论从画意的传递、寓寄,还是笔墨构成、设色等,两幅画均很完整,取得了作品“物‘缺’意‘足’”的艺术效果。

当然,窃以为,虽然文学创作有“语不惊人死不休”的追求,绘画也存在继承上的“创新”,如此,这种“奇巧”的“经营位置”,可“偶尔为之”,但毕竟作为“语言艺术”的文学,与“笔墨精神”灌注的国画,还是很大区别的。如此构图,非主菜,也非主流倡导,在审美自觉的大语境中,“出奇”首先在“守正”,再脱颖导出,所谓“守正出奇”,如一味地追求“剑走偏锋”,“怪力乱神”地“经营位置”,不被斥为“奇巧淫技”,就会被鄙为“野狐禅”。

跳开这两幅“别样”的画,我还想说说对国画品读评赏中的“缺”与“足”的个人理解。

想说的是:一般有文学修养、对艺术品如国画有一定爱好者,他(她)对一件国画的感触、理解、迁想,与熟黯中国画史的专家学者、国画作品的创作者之间的感受,有交集重叠的一部分,更多的是很大的不同。一件国画艺术品“客体”,面对欣赏关注者“主体”,是彼此碰触、再创造、交融出一个新的“生命存在”。作为与创作者同时代的人、均有一定艺术修养的人,有某种特定的情趣、审美愉悦在,但再深入一些,各自的出发点、“专业学识”、心理机制中的“隔”与“不隔”,其优劣势会很快溢出:往往,有文学修养、对艺术品如国画有一定爱好者,他们想象力丰富,面对画幅照见心性,见解非常感性,写出评述文字“头头是道”,语言活泼、状述生动,直抒胸臆,闪点亮点痛点纷呈,有生活的市井气、精神的书卷气,也常“迁想妙得”。他们自己感觉己通晓了这幅画作者欲传递、表达的“旨趣”,也就懂了这帧纸本或绢本的全部。更普罗大众的观赏者,往往会被他们神采飞扬的言说、文字牵着走,也频频点头、叫好。愛好者们,认为画史专家学者有专业、纵深眼光,但也往往因之失去了“不隔”之外的陌生、新鲜、捕捉、惊诧,限制了他们感知艺术的更多“功能”的绽放、作为一个普通人感知的生命喜悦、人间生气;认为画家呢,有“不隔”的“身体力行”中感知的甘苦、欣喜、困顿、孤独,灵魂的奇幻风景,这是“隔”之外的他们所难了解的,对作为创作者的画家也保持好奇。而在另一边,画史专家学者,会嗤之以鼻或意味深长地一笑。嗤之以鼻,是心里感觉他们未将这幅作品、及至这位画家的整体创作,纳入一种历史与时代交错点上加以考评;意味深长,是认为以文学的视角来言说、描绘,形成文字,也可以,算得上“一家之言”吧。还有一方,就是国画的创作者们。他们向文学修养高的爱好者、擅于艺术史上梳理建构的专家学者们点头、微笑,感谢他们的话语捧场、文字夸奖,但心中总存“隔靴搔痒”“意犹未尽”之感、憾、叹。文学的描述感触,美妙、易打动人,“说”出了感性、直观的一部分,可能说出了部分“画什么”,要“表达什么”,但很少能说清,画家为什么“这样画”、技术上是“如何画出这样的效果”的;画史学者专家们呢,喜欢关注群体、现象,历史延续下来你是否有“发展”,时代横向比较你是否有“特色”,常常把画家和他的作品,作为一个例证,来丰厚他已有的观点之血肉;或者通过画家和他的创作,累积着其他平行的地域、年龄等同道,触发自己产生新想法、提炼主题、认证观点,而似乎不太注重创作者们创作过程中,具体每一幅作品的匠心或奇思妙想,除非认定是“代表作”。无疑,对于画史专家,创作者既有能将其“彪炳”的期待,也有“忽视”自己个体创作、“这个”的特别甘苦、感受的遗憾乃至“愤懑”在。

而事实上,一切,各归各,自顾自,他们都有“缺”,但又都“足”,如史蒂文斯在《观察一只黑鹂的十三种方式》诗中所写:“一个男人和一个女人/是一体。//一个男人和一个女人和一只黑鹂/是一体。”彼此都站在自己的位置、角度、立场,来面对一幅共同的作品、一个画家、历史地理时代艺术探索语境中的“这一个”,作出不同维度的感受、诠释、理解、品评。如此直接触发上述感受的,是在今晨翻开《相圣谟》(中国画大师经典系列丛书之一,中国书店2011年10月第一版)中见到的《大树风号图》立轴,此前,我看到文学评论家李敬泽先生对它的文学感思、品赏。

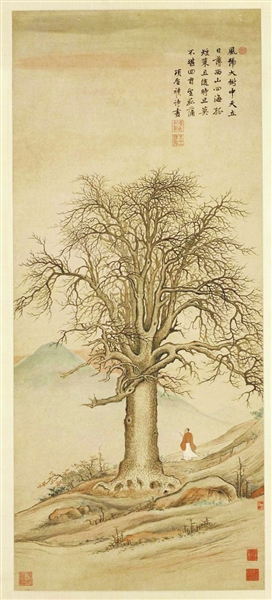

2016年12月,李敬泽在散文《大树》中,以如此“文学的眼光”写《大树风号图》立轴:“冷不防看见了那棵树”:“大树,立于中,就那么不躲不藏、不偏不倚昂然立。第一眼竟是红的,如铜铸。九千九百九十九吨暹罗红铜,风霜雨雪中炼,烈日骄阳下炼,炼成了硬骨头,炼出铮铮金石声。

树无叶。叶凋尽了,只余干干净净的树干和虬枝。雄浑挺立的树干,自在安稳,无可置疑,是第一性是绝对。那些枝丫,是挣扎的手,是痛极的呼号,是巨浪狂风。

如神。就是神。

他呆住了。他不曾被一幅画如此压倒。他也曾在殿堂上仰望大画,真大呀,那些画的好处仅在于大,大到蓄意欺人。而这幅画,他想,只可悬于陋室,但它是真的大,擎天拄地。

然后,他才看见树下立着一人,长袍,背对着他,曵一支短杖,举头望着远处,远处是苍茫群山落日。

这是谁?他看什么呢?

……

他被这树镇住了。

这大树浑不似明清之树。它和此处的烟波渔舟、春花秋月、松竹鸥鸟全不相干,它孤零零地矗立。这厅堂中,一切都在相互阐释相互说明,一切都是上文和下文,唯有此树无来由、不可说。

……

什么都没了。马踏过,火烧过,抢过,杀过,叶落了,狂风吹过,然后,你就看见了那棵大树。

那是劫火之后依然矗立的、再无可疑之后的大树。天地茫茫,唯这树在、人在。你说不清那是什么,但是你知道,那必是最后的信、是天地之大信。

它竟然在那儿,所以你必须想,那是什么。”

而画史是这么说这棵大树的——

《大树风号图》立轴是明末清初画家项圣谟创作的纸本设色画。图绘古树一株,参天独立于空旷的原野之上,一老者拄杖遥望远山。作者自诗曰:“风啸大树中天立,日薄西山四海孤。短策且随时旦莫,不堪回首望菰蒲。”此图主体鲜明,形象生动,构思别具,笔法严谨。

此图描绘一老者宽袖红袍,拄杖立于石坡前,远眺云烟缥缈的青山和日落的夕辉,流露出感怀忧思的神情。其身后一株参天大树。树上枝条繁茂丛生,虬曲多姿,而树叶早已落光。

项圣谟非常关心民间疾苦和国家民族的危亡,曾创作一系列的作品,表达出他这种强烈的爱国、爱民的思想感情。1644年明朝灭亡,清兵入关,定都北京后大举南侵。……《大树风号图》立轴即是他这一时期所创作的这类主题作品之一。……这里晚霞与红袍的色彩,暗示着朱明王朝,寒风呼号中挺立的大树,象征着作者自己的境况和心志。画面流露出作者作为遗民的内心痛苦和抑郁,并表达了对旧王室的怀念和敬意。作者的笔法严谨,为了描绘出老树身躯硕大的体积感,作者突破了传统的审美认识:画树必须盘曲纠结,所谓“画树之寂,只在多曲”,而图中的树干是挺直的。作者还把画山石的皴法吸收进来,用范宽的雨点皴,把树干画得富有立体感,从而增加了厚重之意。项圣谟的绘画,既继承了宋人章法、格局、造型的严谨,又吸收了元人构思、用笔、情趣、风韵,两者均在这一作品中得到了体现。

总而言之,每一欣赏者都带着“自己的”的趣味眼光、出发点、介入角度、思维方式、审美尺度……对一件作品,及至一位创作者,说出自己的“评判”,这“评判”是天然“残缺”的;画史专家、艺术家……也说出自己的感受,也是“不完全”的。如此千万者说,“熔铸”成一个评价鉴定的“完整”“完足”。而同时,每一个欣赏着的“缺陷”,又都是“足”的,是“一家之言”的足,画史专家、艺术家也都是“足”的,发出他们“本位”的全然看法、体味感受。这些不同的“足”,又涓流汇聚,成湖成江海,呈出一个艺术文明大碗盛出的“足”。