房建强

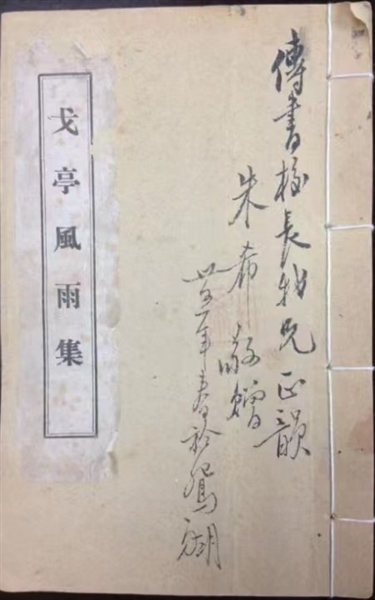

上世纪40年代初,在抗日民族统一战线旗帜下,德清戈亭一带,有一批志士文人,在坚持武装抗日的同时,以笔代刀,诗词唱和,渐成群体。1944年,《戈亭风雨集》出版。这是一本在浙江文化史上有着独特重要地位的爱国抗日诗集。该诗集的作者群体后来被称为“戈亭诗派”。

作为浙北地区文化渊薮之一的湖州中学历来有诗教的传统,并且出过不少诗人。戈亭诗派35(或34)位成员中,目前已知湖州中学校友有11位:朱渭深、温永之、冯京、蔡起兴、王应贤、吕乐箴、蔡继贤、李俊、陆振寰、冯潜、凌以安,约占三分之一。其中,朱渭深、温永之、冯京、吕乐箴曾在湖中工作过。

温永之(1905—1985),名延龄,字永之。生于湖州南浔,早年丧父,家贫。1920年夏,南浔小学高小毕业后,在亲戚资助下进入浙江省立第三师范学校读书。1923年,省立三师并入省立三中,即后来的湖州中学。

朱渭深(1910—1987),名粲,字渭深,号霞飞。生于湖州荻港,是朱熹的后裔。家境贫寒,9岁读私塾,半年后转入荻港小学、私立湖州绉业高小读书,1925年高小未毕业,去长兴道生钱庄当学徒。

冯京(1909—1959),字黙存,谱名缵荣。生于德清洛舍,16岁考入无锡国学专修馆,深得章太炎先生器重。先后考入上海群治大学、浙江省立民众教育实验学校深造。

吕乐箴(1911—1990)是朱希的夫人,生于安吉(当时是孝丰县)。毕业于燕京大学历史系。

1923年,省立三中的学生掀起“拥杨(莘耜)拒罗(伟)”学潮,在该校求学的温永之与学生会骨干、同学杨思一等组织100多位学生赴杭请愿,学潮取得胜利。

1925年夏,温永之加入国民党,介绍人是中共党员、湖中校友金鼎。温永之从省立三中师范部毕业后回南浔,在小学任教。

1927年“4·12”政变后到处白色恐怖,温永之由金鼎、张寅仲介绍加入中国共产党。4月下旬,中共湖州支部在湖城第一小学成立,温永之任支部委员,分管农村工作。入党后,与金鼎一起,前往菱湖镇等地发展党员,建立组织,先后介绍陆思采、姚醒吾、温兰馨、李泉生、陈嘉锡等人入党。6月,中共湖州支部扩建为县委,温永之任宣传委员。后赴乌镇任教,发展党员。

1930年初返湖,在吴兴县立第一小学任教,发展党的外围组织“反帝同盟”“互济会”“左翼作家同盟”成员,发展杨思一入党。8月,中共吴兴中心县委成立,温永之任组织委员。9月7日被捕。1935年获释回浔。先后在上海、杭州的小学任教。

朱渭深在长兴道生钱庄当学徒时,利用空隙时间,遍读长兴图书馆藏书,大量阅读新文化运动以来的书刊,开始写新诗、散文,在《小说世界》《开明》《艺风》等杂志发表。1930年春,他的第一本新诗集《期待》出版。曾组建流星文学社,并一度创刊《湖州报》。

1934年2月,钱庄倒闭,他应聘到湖州私立三余商校任国文教员。为上海《青年界》撰文;散文集《秋花集》出版。另有诗集、散文集4部书稿在上海印刷厂毁于日军炮火。

1936年,创办旸谷文学社,在《湖报》编《旸谷》周刊,为《妇女旬刊》《妇女与儿童》周刊撰稿,为费洁心《中国农谚》写序。1937年日寇入侵,他与丁篪孙、费洁心在湖州办《救亡三日刊》。

1937年12月,吴兴抗日青年训练班开班,郎玉麟为游击组组长,温永之、王文林为民运组正副组长。1938年9月,温永之率由其筹组的吴兴县抗日自卫第二大队,改编为朱希部队独立大队,任政治部主任。经朱希部队中共特支批准,恢复了温的党籍。

朱渭深是1938年5月到乌镇参加朱希部队战地服务团的。朱希很赏识他的文才,请他任秘书。他随同朱希转战于苏浙皖地区,经常每日步行几十里至百余里,参加过震泽、南浔、严墓、三山等地战役。

1938年11月11日上午,朱希部队在练市钟家墩遭日军重击,几乎全军覆没。温永之回忆此战,悲愤难抑:

钟家墩战役

二十七年十一月,随朱司令在钟家墩,为敌所围,血战五小时围始解。

弹雨惊开野色昏,钟家怒月跃荒墩。

有金难买万忠骨,付与栖鸦老树村。

此战后,温永之离开朱希残部,前往天目山,任战时补习中学教员。此校正是湖州中学的前身——“浙江省第一区各县联立战时初中学生补习学校”,1939年初,改办为“浙西临时中学”,不久分设三校。抗战胜利后,浙西二中复名“浙江省立湖州中学”。

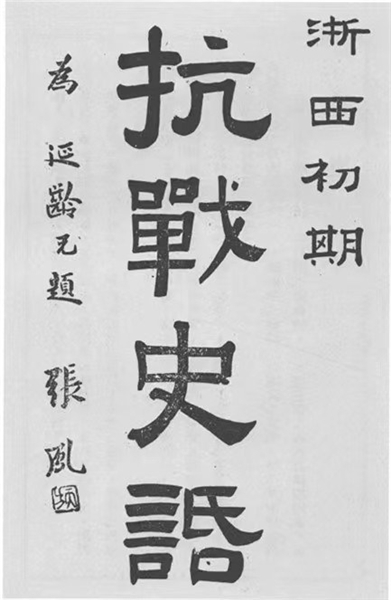

1939年4月,温永之去第一区专员公署任《前线》杂志编辑。1940年,应邀编辑《战地》半月刊。1944年6月出版了《浙西初期抗战史话》,他曾编著《长超部队》《太阳部队》(今存《铁与血:游击队的写真》)及《浙西年鉴》。还曾在《民族日报》任编辑,在南京参与编辑《(第二次)中国教育年鉴》。1948年回杭,在湖墅民众教育馆分馆工作。

1941年2月至7月,朱渭深在吴安联中教书。1944年他编选的《戈亭风雨集》出版。他的《纫秋兰室诗稿》未刊本中,由温永之选出200余首,辑为《霞飞诗选》在昌化出版。他的诗《灿棠辞》讴歌了史灿棠(湖中校友)以身殉国的壮烈。

《戈亭风雨集》收录了朱渭深的两首诗《赠温永之先生》——

故园寥落恨羶腥,分付天涯作寄萍。

凄绝时艰匏系意,芸窗犹恋一灯青。

贾生挟策抑雄图,职志居然忝不孤。

辛苦年来书剑废,负君相忘在江湖。

温永之读后回赠两首《次韵答渭深》——

四山草木染胡腥,生诀天涯泛断萍。

夜雨连床话底事?丹心长照碧湖青。

间关破敌共谁图?客里望烽酒胆孤。

岂是新亭对泣日,与君跃马具区湖!

据《纫秋兰室诗稿》,朱渭深收读后,又依韵寄和,三赠四赠乃至五寄。《五寄》题记“温赠诗记有十次,稿失不克悉忆”。《五寄》有句“愿君叔世阳秋笔,早见鸿编付汗青。”原稿后曾注“时君治浙西抗战史也”,指《浙西初期抗战史话》。

据《戈亭风雨集》,朱渭深给冯京写过诗。

中秋次默存词人韵

哀时不假酒消愁,化与悲笳付夜讴。

半壁犹存华夏土,一轮重见汉关秋。

琼楼玉宇无非幻,紫塞青灯两未酬。

纵目河山羞破碎,月圆底事遍神州?

而《戈亭风雨集》收录冯京的诗中,有三首与朱渭深有关。

九日次渭深韵

不须借重辟寒金,野旷天高我独临。

满目疮痍悲故垒,重阳风雨助秋阴。

避灾无地容余子,落帽何心作楚吟?

别有登山摇落感,辽天一鹤下空林。

秋雨索渭深和

西风吹雨入窗纱,一点愁心上鬓华。

万里江山仍板荡,蹉跎恨眼看黄花。

兼旬淫雨稻成泥,九月军中未授衣。

满眼饥寒秋色苦,一腔幽愤向东飞。

抗战爆发后,冯京曾任德清县国民党党部秘书,主笔《洛钟》,参与策划选编《戈亭风雨集》;1944年春,创建德清简易师范学校,并兼任国文教师,后任校长。曾任德清县修志馆(文献委员会)馆长(主任),主持编纂《德清县志稿》十册。曾创作《曲园乡乡校校歌歌词》,还翻译过法国女作家乔治·桑的作品。《戈亭风雨集》收诗最多的是冯京,有44首。有诗集《十年诗稿》,惜亡佚。

1946年2月,朱渭深应聘浙江省立湖州中学高中部中文教员,8月到校任教。湖州解放前夕,兼任总务主任,清点了全部校产和档案,登记造册。解放后即清楚地移交军管会、军代表。不久,省教育厅派温永之来湖中担任校务委员会副主任委员,主管学校全面教学工作。旧时战友、诗友又一起共事了。

在湖中工作期间,温永之写过一首校歌:

“太阳已经照遍了大地,同学们努力前进再前进。丢掉落后的包袱,随着人民的时代前进。听吧!这雄浑壮大的潮音;瞧吧!南山的高塔耸入层云。我们生长在这里,要学会这些本领:自然斗争的知识,社会斗争的教训;我们生长在这里,要立下这些志愿:完成自己的改造,创建永恒的生命!我们热爱祖国、民主与真理,加强学习,团结师生,为新中国的建设创造光明!”

据校友回忆,温永之还创作过一首歌:“道场山呀!怎能阻挡得了我们坚强的意志……”,那时“湖中生产大队”进行野外教育,温永之和师生们一起在道场山下鹿山开荒劳动。

1985年9月27日,温永之在湖病故,享年80岁。

朱渭深1979年回湖中。曾参编《湖州市地名志》,注释《湖州史料》。1987年10月10日辞世。《中国民间文艺家辞典》《浙江现代文学百家》《浙江民国人物大辞典》等均有其传。

朱渭深还擅长书法,著有《临池脞语》。30年代所写市招、校牌甚多,常举办书法展览。湖州中学老校区里还有他的墨迹。老校门上的“浙江省立湖州中学”,是抗战胜利后复员湖州时写的。《礼堂记》,共371字,行书。礼堂奠基石刻他写了隶书的志识。1979年3月,为新建的教学楼题写“勤学楼”三个大字,是用抹布蘸了墨汁写在几张大开版报纸上的。

1949年秋,经朱渭深举荐,冯京应聘为湖州中学高中部教员,任教文学和汉语两门课。古文造诣深厚的冯京讲课时常常脱口而出,流利背诵,几乎不用翻书。有时即兴吟唱,只在黑板上写几个关键词。《光明日报》曾发表过他的文章《读诗偶记》。

吕乐箴1938年参加朱希部队,后与朱希结为夫妇。1950年11月至1951年2月在湖州中学任教。

吕乐箴的父亲吕卓夫曾是安吉早期共产党人之一,地下党负责人;她的母亲丁秋曾是中共孝丰县委妇女部长。吕乐箴也是中共党员。当年温永之率第二游击大队改编为朱希部队独立大队,促成此事的人中,就有吕乐箴。她从家乡带来这支小股武装与朱希会合,并带来了朱希一直崇敬的黄埔教官叶剑英的亲笔信。

《戈亭风雨集》存其诗一首——《寄外》:

仓皇烽火戍边城,国难犹殷责未轻。

壮志莫因儿女累,漫天飞雪事长征。

外是外子的意思,这首诗是她写给丈夫朱希的。抗日御敌,救国安邦,壮志满怀,义薄云天。家国情怀远大于儿女情长,如此深明大义,侠骨柔情,虽巾帼不逊须眉!