蔡逢衣

俞樾:

花落春仍在,他是孤山最长者

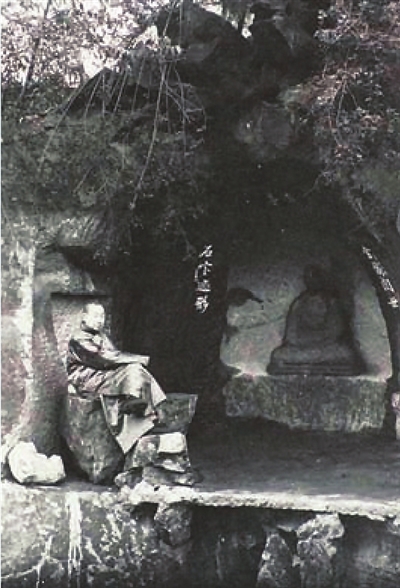

每次去西泠印社上班,过了西泠桥以后,都会先经过俞楼,门牌号是孤山路32号,笔者却一直没进去过。俞楼面朝西湖,可以说是一个观湖的绝佳处。终于有一天,我进去参观了,原来是晚清著名学者俞樾(1821—1907年)的旧居,曲园居士是他的自号。又称俞曲园纪念馆,系2002年按原貌重建,采用歇山式的风格改造屋顶。

俞楼曾是诂经精舍的一部分,有“西湖第一楼”之美誉。在浙江大学前身求是书院于1897年成立以前,诂经精舍一直是浙江省的最高学府。1868年,俞樾受聘主持诂经精舍,11年以后,他的弟子徐花农等筹资为老师修建了此楼,并“集花卉竹石、书简梅鹤”于楼内。

1898年,78岁的俞樾辞去教职,他一共在孤山教书30年。九年以后,俞樾在杭州去世(很可能在俞楼去世,因为这是他在杭州唯一的住处),享年87岁,应是孤山最年长的文化名人,他与我曾写过的安葬在此的15岁少年郭孝童可谓是孤山一老一少两个人物。

俞樾是湖州德清人,出身名门望族,29岁高中进士,受到恩师曾国藩的赏识和提携。可是,俞樾担任河南学政期间,却被御史以“试题割裂经义”为由弹劾罢官,那年他36岁,从此远离政治,专事学问和教学。俞樾的教学和研究内容甚是广泛,不仅涉及经学、诸子学、史学,还有诗词、小说等,可谓著作等身。

后世海内外学者尊称俞樾为“朴学大师”或“最后一位朴学大师”。朴学是一种治学方法,又称考据学或考证学,主要工作是对经学等古籍加以整理、校勘、注疏、辑佚。梁启超对其有过概况:其治学之根本方法,在“实事求是”,“无证不信”。此外,俞樾也是一代文豪,有《春在堂全书》500册传世。

俞樾有许多优秀的弟子,其中最得意的两位——安吉人吴昌硕和余杭人章太炎也是他的乡邻,昌硕先生是西泠印社首任社长。俞樾本人育有两男两女,原本是一个非常幸福的家庭。谁料中年时不幸接踵而至,夫人的去世、长子早亡、次女和次子先后病逝都让他十分悲痛。

说到章太炎,他出生于地主家庭,小时跟外祖父学习,21岁入读诂经精舍,授业于俞樾。待到中日甲午战争爆发,他已走出书斋。七年后,他辞别老师俞樾,来到上海,担任《时务报》编务,开启了革命家、思想家、教育家和社会活动家的生涯(这是他与俞樾先生不同之处),同时不忘学问。俞樾的研究特长是经学、文学、历史、哲学、语言学、政治学、逻辑学,著述甚丰、弟子众多,据说当年北京大学有名的教授基本上是他的弟子,鲁迅赞其“先哲的精神,后生的楷模”。

值得一提的是,俞樾的孙子俞陛云后来中了探花,并曾担任浙江省图书馆馆长,曾孙俞平伯是著名的“红学家”。上个世纪50年代,俞平伯因为毛泽东对一篇文章的批语广为人知。文章原作者是山东大学两位毕业生,堪称小人物,他们对《红楼梦》有与俞平伯不同的看法,发表后被最高领袖批点转发,迅速成名,同时也大大扩大了刊载此文的《文史哲》杂志的影响力。

俞平伯也是诗人、作家朱自清的好友,后者的散文名篇《桨声灯影里的秦淮河》写的就是他与俞平伯结伴同游的故事。笔者还听说,俞平伯的内弟许宝騄是著名的数学家,与华罗庚、陈省身并称“西南联大三杰”。1924年9月25日下午,千年古塔雷锋塔倒塌时,俞平伯和许宝騄刚好在俞楼,他们立即雇船前往南岸的雷锋塔。有识之士曾把浙江俞氏与广东梁氏(梁启超)、江西陈氏(陈寅恪)、江苏翁氏列为中国近代四大文化世家。

最后,笔者想说的是,虽说俞家在苏州有气派的祖屋(俞园,因地呈“凹”形故自号曲园,寒山寺“枫桥夜泊”诗碑为他所题),俞樾去世以后,仍葬在杭州。俞樾墓就在西湖西边,三台山路西侧,与路东侧的于谦墓相隔只100多米。有意思的是,樾字本意是“树荫”,他在进士考试时曾即兴写下“花落春仍在”的诗句。在这个特别的春天,这句诗别有一番意味。我还觉得,孤山应有他的一尊塑像。

吴昌硕:

书画印刻大师,西泠印社首任社长

西泠印社社长一职空缺已经许久了,自2018年初第七任社长饶宗颐先生(1917—2018年)仙逝后,一直未找到合适的人选。众所周知,西泠印社首任社长是集画家、书法家、篆刻家于一身的吴昌硕先生(1844—1927年)。吴老先生担任社长是在西泠印社成立之后的第10年,也即1913年,他担任社长直到他去世。从他开始至今,“西泠印社社长”一直是终身制。

吴昌硕出生于湖州市孝丰县(今安吉县)鄣吴镇的一户书香人家。幼时随父亲读书,受其熏陶,十多岁时就喜欢刻印章,经过父亲的指导入了门,后就学于邻村私塾。1869年,吴昌硕来到杭州,在孤山脚下的诂经精舍学习。那一年,思想家、学者章太炎刚好在杭州郊外的小镇余杭(如今赫赫有名的未来科技城——梦想小镇所在地)出生,他后来也就读于诂经精舍。

诂经精舍是清代经学大家、浙江巡抚阮元于1801年所建,在浙江大学的前身求是书院成立之前,它一直是浙江省的最高学府。特别为人称道的是,阮元率全国之先,在诂经精舍开设了自然科学课程,如算学、天文等,被后来的张之洞等效仿。不仅如此,阮元还主编了中国历史上第一部科学家传奇《筹人传》,介绍了古今中外数百位数学家和科学家。

多年以后,诂经精舍先后成为国立杭州艺术专科学校(今中国美术学院前身)校址和浙江博物馆馆址,而原址和真正的主人却未留下痕迹。回想起来,14岁那年冬天一个晴朗的周末,笔者曾随家人去安吉玩,造访了吴昌硕的故乡鄣吴镇,那儿离安徽省广德县已近在咫尺了,不过却有高山阻隔。可惜那会儿吴昌硕的故居正在维修,为纪念此行,我们还手绘了旅行地图。

说到鄣吴镇,我想起历史书上说的,秦始皇统一中国以后,废除了分封制,而建立了郡县制,全国共设36郡,其中之一是与会稽郡并列的鄣郡。鄣郡的郡府是在安吉县城北面的安城,那里离县城和鄣吴镇几乎等距离。据说秦汉之前,天目山北支称作鄣山,地以山名,故有鄣郡。治所的县随郡名,称为鄣县。据说,当年鄣郡含今天苏南、皖南和浙西的17个县,曾是长江下游的政治、经济、文化中心之一。

到汉景帝时,吴王刘濞(刘邦的侄子)企图夺取皇位,他利用鄣地的铜矿,暗中铸钱,试图搅乱天下币制。后来,刘濞成为吴楚“七国之乱”的头目,鄣郡成为叛乱中心,故而当吴王被杀、叛军被镇压以后,鄣郡也遭到毁灭性的打击。鄣郡被撤销,并入丹阳郡,鄣县改称古鄣县。吴昌硕先生在有如此历史渊源的地方出生、长大,意志力无疑得到了锤炼。

后来,我去平湖秋月游玩时,又在马路对过不经意看到诂经精舍的遗迹,那是一幢两层木质建筑,这可以算是笔者与吴昌硕先生的第二次偶遇了。而等我大学毕业以后,入职西泠印社集团下属的文创公司,则是笔者与吴老先生的第三次相遇了。2021年元月,在梅花将开之际,我去杭城东北角的超山拜谒了吴老先生的墓地,墓前立着他生前喜爱的九枚印章,旁边是全国五大古梅的唐梅和宋梅。

吴昌硕先生与传统文人画家不同,他兼诗、书、画、印四绝于一身,且能博采众长,正如一位评家所言,“与同时代艺术大家相比,吴昌硕是承前启后、比较全面的一位巨匠。”他的代表作有篆刻作品《读遍千古书》《作了天下事》、诗词作品《寿王棣封,六朝门第冠江乡》、绘画作品《芜园图轴》等。因为吴老先生的加盟,使得西泠印社成为印学同仁心目中的圣地。

西泠印社成立于1904年,正处于金石研究和发展的顶峰时期,杭州的四位篆刻家王福庵、丁辅之、叶为铭、吴隐在西泠桥畔集结。“人以印集、社以地名”,因此取名为“西泠印社”。后来,他们希望有一位资深书画家来指导,经商议决定邀请海派大师吴昌硕先生来担任社长,而昌硕先生也欣然允诺,并于1913年赴任。