倪满强

鲁迅先生说:“我们自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人……这就是中国的脊梁。”这样的脊梁,是“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的范仲淹,是“位卑未敢忘忧国”的陆游,是“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的林则徐,是“天下为公”的孙中山,是“为人民服务”的张思德……也是把自己的名字永远留在浦东海塘之上的钦琏。

一

清雍正十年(1732)农历七月十六日黎明,浙北长兴。海风携带着雨水,飘飘洒洒而来,一直下到了清晨还未停歇。台风季候天气带来的酣畅淋漓让干渴日久的土地畅快起来,早起的人们也不禁感到愉悦和清凉。但钦琏,却心中忧惧,他翘首东望,默默祈祷。雨一直在下,整个十七日都未停歇。钦琏的内心越来越难以平静,简直是心急如焚。钦琏知道,这样的台风天气,远在几百里之外的浦东南汇,人们必将又一次面临一场与台风及海潮的鏖战,多少人家会因此而妻离子散、颠沛流离。果不其然!十六日凌晨起,浦东一带东北风大作,狂风挟着滂沱大雨、东海狂潮,奔腾咆哮,声如万炮齐鸣,势如蛟龙出水,直扑南汇外捍海塘。午后飓风席卷,拔树摧房,声震大地。十七日半夜时分,在惊涛骇浪的冲击下,年久失修的海塘犹如打摆子似的不停晃动,“哗啦啦”,山坡般的海塘轰然倒塌,海水从决堤口涌上滩头,长驱直入20余里……海水所到之处,惨不忍睹。有志载:“七月十六夜,飓风骤起,海潮怒涌,内塘之东竟成一片汪洋。民死十之六七,六畜无存,庐舍尽为瓦砾场,竟不辨井里。及水稍退,内塘东尸棺塞河,流水尽黑,脂膏浮水面,味腥恶,鱼尽死,禾稼烂尽。弃子女于通衢者不可胜数。卖妻者值一二贯。”当地文人祝悦霖著竹枝词云:“传闻父老最销魂,雍正年间大海潮。一夜巨风雷样吼,生灵十万作凫飘。”

这一场百年未遇的风灾,夺去了浦东10万人性命。灾后田园荒芜,满目凄凉。钦琏在数月以后勘察遭灾村庄时,眼见残堤破垣,坏屋流民,仍然不禁潸然泪下,“壬子七月十六夜,鲸嘘鳌噫尤战血。移山撼岳声震惊,倒峡滔于势奔突。顷刻横溢穿城阙,纵欲窜匿已无及。可怜海滨千万户,梦中齐赴龙君宅。”是他对这一场巨灾的记述。

二

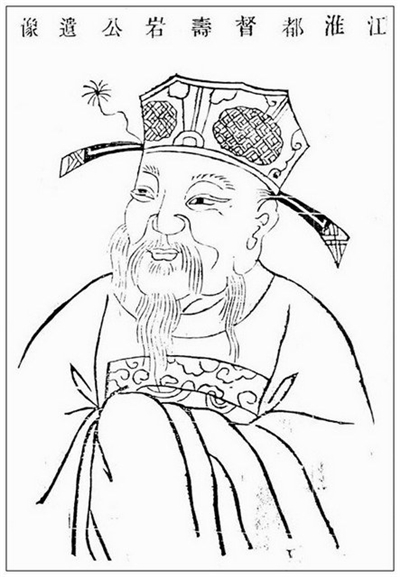

钦琏,一名涟,字宝光,号幼畹,康熙二十四年(1685)出生,长兴雉城人。

长兴钦姓出自小沉渎。宋徽宗时期,西南夷人宜也吉都仰慕宋朝文化,率领族属300余人远道进贡。但路途艰难,遭遇歹人,族众悉殁。到汴京时,只剩下宜也吉都一人。徽宗见其身材魁伟、武艺超群,虬髯铁面,笠帽金杯,异其才,且感动于其事迹,赐钦姓,易名高一,封为侍从官,赐居河南。“靖康之变”后,钦氏子孙随宋室南渡,散居吴越间。八世孙钦德载,举理宗朝进士,为湖州都督计议官。宋亡不愿仕元,隐居碧岩山,自号寿岩老人。钦德载子钦氷如始迁小沉渎,他的三个儿子杏村、梅轩、素庵分居于宅里、竹园、田畈三个自然村,此后小沉渎三支钦氏分徙长兴雉城和泗安、吴兴、安吉,甚至江苏宜兴。各地钦姓代有人杰,钦琏便是长兴雉城钦姓的杰出人物。

钦琏幼年寄居于舅家乌程叶氏,随姓叶。十四岁登博士弟子员。康熙五十九年(1720)中式顺天乡试,复己姓。雍正元年(1723)中癸卯恩科于振榜进士,名列三甲第10名。铨知县用。

钦琏与浦东的渊源始于雍正四年(1726)。这一年,南汇始建县,钦琏以新科进士被遴选任命为南汇首任知县,兼署上海县事。此时的南汇县,“斥卤之区、土瘠民贫”,百业待兴。钦琏到任后,以“厚民俗,遂民生,苏民力,去民害”为己任,“裹粮栽笔”,遍访民情。他首重教化民俗,颁行康熙《圣谕十六条》与父老弟子,陈说人伦孝行,南汇民风为之一变。然后,为解“弦诵声稀”,着手兴建20余亩地学宫于县城内,取名为芸香书院,从此南汇诵读之声不绝。同时,注重劝课农桑,由于生长在“丝绸之府”的湖州,他熟悉农事,先后教会了南汇百姓栽种桑树和养蚕丝织。更重要的是,为解民苦难,他向朝廷请命,要求缓征课税,使南汇百姓得以休养生息。其余,定县界、谋区划、建衙署、修城池、整驿站、设仓廪、理财政……堪称“规划措置,事事得宜”,殚精竭虑之下,为南汇创下了基本。因为出色的政绩,“巡抚重其才,题署松江府篆”。但中正耿直的秉性和只知埋头做事毕竟不为当时官场所容,在南汇知县任上仅9个月,钦琏即“以飞语落职”。百姓“攀辕泣留”。

落职回到长兴后,钦琏始终牵挂着南汇的一草一木。此前,为了“将南汇的水道、兵赋、风土、人物之属一一记述,以不愧先民和后代”,钦琏聘请南汇名士顾成天和叶承为主笔撰写县志,但二人不久都奉调进京,而他也卸任。于是,他决心自任主笔完成这件未竟大事。此后四年间,钦琏数次重返南汇,进行实地调查研究,搜集资料,核证事实。最后,历经千辛万苦,终于在雍正九年(1731)完成了南汇的第一部县志,也是浦东历史上的第一部县志——《分建南汇县志》。当然,他最牵挂的还是南汇百姓的安危,每年盛夏至初秋,台风总会光顾浦东。外捍海塘,是浦东抵御台风的第一道屏障,容不得半点疏失。在此前的南汇知县任上,他多次巡视外捍海塘,发现塘堤低矮,破旧不堪,曾上书请求修理,但未获允准。

三

雍正十年(1732)七月的这一场巨灾让朝廷再次想到钦琏这位前任南汇知县,一纸任命,翌年,钦琏临危受命,再任南汇知县。灾民见到钦琏,犹如在黑夜中见到了光明,争相倾诉衣食无着,亲人惨死的遭遇。钦琏听着,更加感到修塘保民的迫切性与肩头的千斤重担。他在诗中吐露心迹:“城郭人民感畴昔,遗民痛哭为余言。吾侪生本傍海穴,田庐岁岁怕秋潮。堤防全仗一塘力,如何束手任废倾。致使吾民遭异厄,微躯如拾暂偷生。兹塘不筑终鱼鳌。”

到任不久,钦琏就开始筹措重修海塘事宜。正值灾后岁饥之际,钦琏便一改常例,采取“以工代赈”的办法修筑海塘,既解决了百姓生计,又充实了修塘力量。于是,筑塘工地“千夫云集”,“奋力争先”,场面浩荡。连白发苍苍的老婆婆也加入进来,她们挑不动土,就用围在自己身上的御身头(饭单),兜上泥土,帮忙筑塘。钦琏,则日夜巡回在百里海滩。由于事关百年生计,钦琏极其重视工程质量,他以铁钎插入塘基,以测牢固,并要求填一次土,就打夯一次。同时,钦琏筑塘善用方法。某天,钦琏请人在涨潮前的海滩边,遍撒砻糠,大家摸不透是何意思。但当涨潮时,海潮将这些砻糠推上来,然后待潮水再退下去时,芦草丛生的滩涂上留下了一条蜿蜒逶迤,犹如草蛇灰线似的砻糠线时,大家恍然大悟,原来钦大人以此来测定新建海塘的位置,都不由得拍手称妙。

经过6个月的艰辛努力,当年七月,赶在台风侵袭之前,在外捍海塘东面,全长15300余丈的新塘全线筑成,它北起黄家湾(今浦东新区高东镇境内),南至杭州湾畔的奉贤五墩,成为浦东坚固的捍海屏障。钦琏亲撰《筑捍海塘纪事》,以记其事。因为是朝廷“钦项修筑”,遂命名为“钦工塘”。但百姓却铭记钦琏的功绩,世人皆称“钦公塘”。

钦公塘筑成后,成为一条捍卫了浦东大地的“生命线”,南汇“从此潮不为恶”。据记载,光绪三十一年(1905),海潮猛涨,钦公塘外巨潮排山倒海。而钦公塘内,风雨不动安如山。民国《川沙县志》记钦琏修塘之功:“南汇知县钦琏筑成外捍海塘,北至宝山界为止。厥功甚钜,民感其德,呼曰钦公塘。数百年来,塘内之民,咸资保障。……此邑人共赖之命塘。”又此浦东人民亦称钦公塘为“命塘”。

数年后,钦琏离任南汇知县,百姓夹道送行,他也流连不已,最后送南汇百姓两句话:“气死不要兴讼,饿死不要作贼”。后调高淳、江浦、江宁等县,“所至皆有政声”。

为人民做事的人,人民是不会忘记的。就在钦公塘建成之后,为感念钦琏的丰功伟业,南汇一团到九团,纷纷建立起钦琏的生祠。祝悦霖竹枝词云:“压住蛟龙气不骄,危塘坚筑势岧峣。村中多少闲香火,只合钦公庙里烧。”可见当时香火之盛,人民信仰之盛。光绪二年(1876),距离钦琏领民筑塘的壮举已经过去了143年,当地百姓在今浦东曹路镇启明村龙王庙左侧增建“钦公祠”,并将钦琏像供奉在龙王庙内,以供世人参拜。

四

钦琏不仅政绩卓著,而且文才出众,据载,他著有《虚白斋文集》四集、《幼畹游草》六卷、《吴中水利》一卷。钦琏的诗,许多是对时事的记录,如前所述记录浦东风灾的数首。还有一些是对行迹所到之处美丽风景的描摹,如《岁朝万玉庵看梅》:

西郊梅最古,影傍石栏斜。

根浥前朝露,枝开隔岁花。

风流传太守,幽冷属僧家。

不用罗浮去,横看万树霞。

再如乾隆初任高淳知县时所作《登山观赏牡丹》:

落落花开最自珍,扫除色相只存真。

妖魂艳骨非俦类,皓月清风是主人。

天外奇香闻杳渺,枝边怪石独嶙峋。

何当长向山头住,傲杀豪家富贵春。

另有一些则是描述对不问世事的隐逸生活的向往,如《过古林庵赠圆通上人》:

蒲庵十笏寄深山,白昼柴扉已掩关。

尘迹不来茅舍里,炉烟时袅树林间。

梅当缺处还须补,竹绕篱边莫教删。

我实爱君无俗虑,欲携书卷共追攀。

乾隆十年(1745),钦琏卒,年六十一。

钦公塘在挡住了二百多年的海潮之后,随着海岸线的东移,1950年在钦公塘以东修筑“人民塘”,钦公塘逐渐从捍海屏障,变成了川南奉公路的路基。

300年过去了,钦公塘已然不在,但钦琏的名字和他的事迹却永远留在了浦东大地,他像一座丰碑永远留在了人们的心中。如今的南汇博物馆浦东古海塘厅内,钦琏的塑像巍然屹立,让每一个参观者追忆他“厚民俗,遂民生,苏民力,去民害”的往事。