倪平方

霜风呼呼地吹着,

月光明明地照着。

我和一株顶高的树并排立着,

却没有靠着。

——沈尹默《月夜》(刊于《新青年》第四卷1号刊)

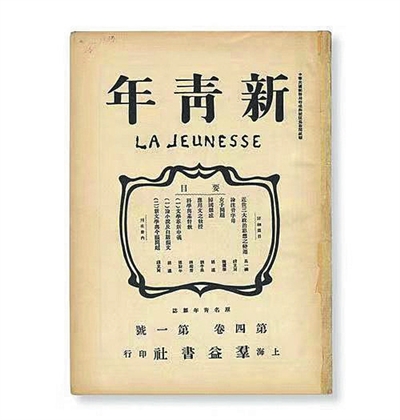

就是这短短的四句,不再有旧诗的格律,也不拘字句长短整齐,总共才三十一个汉字的一首白话诗,在1918年元月出刊的《新青年》“诗”专栏横空出世,它带来的冲击不亚于一次大地震。特别是与一年前同样刊发在《新青年》上胡适的《文学改良刍议》遥相呼应,真正打破了中国诗坛当时的平淡。

这短短的新诗作者,乃祖籍浙江湖州的沈尹默。他1883年生于陕西汉阴(今陕西省安康市汉阴县城关镇民主街),1913年受聘于北京大学。1918年至1919年《新青年》成立编委会,分别由陈独秀、胡适、李大钊、钱玄同、高一涵和他轮流担任编辑。在此前后,他与鲁迅、胡适等人以《新青年》为阵地,大力提倡新文化运动。1918年1月,他与胡适、刘半农率先发表了以《月夜》《鸽子》《相隔一层纸》等一组9首白话诗,此乃开新诗革命之先河。其中他所发表的《月夜》,则被称之为中国第一首现代新诗,胡适评价它是:“几百年来未有这样的好诗。”此后,陈独秀、李大钊、鲁迅、周作人等也开始了新诗创作。

沈尹默(1883-1971),原名君默(因其在北大担任教授时少言,被同事调侃“要口干嘛”所以便去口改“君”为“尹”),字中、秋明,号君墨,别号鬼谷子,杰出的学者、诗人、书法家。

清同治元年(1862),在太平天国运动的影响下,陕西开始爆发了大规模的回民起义,且愈演愈烈。5年后,清政府授左宗棠钦差大臣头衔,督办陕甘军务,责令火速入陕平定回乱。沈尹默的爷爷沈拣泉随同左宗棠一路来到陕西,由于“诗思敏捷,酒酣辄手不停挥,顷刻成章”而受到左宗棠的信任,就一直留了下来(即未他往,曾任汉中府属之定远厅同知),他的父亲沈祖颐也“亦官定远,前后连任十年。”(引自沈尹默《自述》)

一道横贯中原东西绵延近千里的秦岭,分开了我国的中部地区,这也造就了一个山清水秀的可媲美江南的区域:陕南。由于秦巴山脉和嘉陵江、汉水、丹江所独有的地貌,陕南地区景色颀颀、风光旖旎。而如此独特的生态环境与渊源的家学门风,潜移默化地影响着沈尹默,他本身骨子里江南的灵气秀气与陕南的磅礴大气融为一体。所以,他时时处处都体现资质禀赋迥异于常人,这首《月夜》诗就足以明证。

《月夜》全诗只有四行,通过白描写实的手法,直白、真切地为我们勾勒出了这样一幅深秋亦或初冬的月夜图景:霜风(凛冽),明月(光照),(顶天立地的)高树还有独自伫立的“我”,共同构筑了“月夜”的存在。诗歌有节制、代表性地选取了“霜风”(动)、“明月”(静)、“高树”三种意象,通过一动一静、动静交融来烘托出时空的浑远苍凉,并将与“高树”并立的“我”置身于这样的背景。这种看似简单的物象组合,互为风景,互为映衬,所透露的诗意信息的确是“可以意会而不可以言传”的,意涵的朦胧感增加了这首诗的整体韵味。

“文学是时代的镜子。”从当时的时代背景来看, “五四”运动前夕的中国正处在半殖民地半封建社会,这也是中国历史上最黑暗、最混乱的年代,当时沈尹默所身处的国家连同民族的命运正如诗中所描绘的冬天里的“月夜”一样。

诗歌通过对“霜风、月光”景物的描写交代了事件发生的时间为隆冬的夜晚,渲染了孤寂、清冷而幽远的氛围,从而准确地烘托出了人物异常孤独、无依无靠的心情,这也为后文抒发追求人格独立和追求自我意识埋下了极为扎实的铺垫。

但这又是一个“觉醒年代”,是思想和文化最迸发的时代,人的个体的觉醒,思想解放、个性独立成为这一时代的普遍追求。因此,观照现实,诗人从自己的内心出发,选择月夜里“一株顶高的树”这个意象,象征着古老的观念,传统、守旧、根基深厚、固执而迂腐。而“并排立着”则是对新旧两种思想的并立现状的点明,互为胶着互相对峙。而最后的“没有靠着”则表明自己的志向与决心,是挣脱,是倔强,也是追求独立。“我和一株顶高的树并排立着,却没有靠着”象征着诗人独立不倚的坚强性格和奋斗精神。诗人在陕南长大,自然看到过红豆杉、白皮松以及杨树等,在严寒下不妥协,在孤独中不退缩,这是陕南傲然屹立参天大树之形象,也更是当时社会中觉醒的知识分子追求独立自由、崇尚光明的意识和探索真理的精神与人格的真实写照。

闻一多曾把诗的发展分为三个阶段:第一个阶段,只有社会群体意识,没有个人自我意识,即史诗阶段;第二个阶段,只有个人自我意识,没有社会群体意识,即纯抒情诗阶段;第三个阶段,个人自我意识与社会群体意识融合一体,这是诗歌所应努力的方向。诗人自我意识的觉醒与独立是抒情诗的根本标志。遵循这样的观点,沈尹默的《月夜》所代表的正是前所未有的“我”的普遍觉醒,是一首诗人主体意识高度昂扬的抒情诗。这个诗人的“自我”,这个大写的“我”,十分瞩目。在大自然面前,他不再是逆来顺受的奴隶,也再也不是听天由命的信徒,他有点高傲,有点孤独;风骨清朗,胸怀坦荡。他深知自己的价值和尊严,信任自己的力量,独树一帜,是那么峭拔,那样端庄。他没有凌厉飞扬的逼人架势,而具有别样的独立不羁的气概,不攀附不依赖,只是“与树一样”站在那里宣布着自己的存在。作为诗人自我形象的核心,是由于“人”的觉醒而产生的精神上的优越感和卓尔不群的自主意识。寥寥几笔,一个“五四”文化先驱者的形象呼之欲出。

这样的觉醒意识一直伴随着中国新诗的成长,当笔者再一次强烈地感受到是在六十一甲子后的一位叫舒婷的女诗人,她以“木棉树”对“橡树”的倾诉,呼应沈尹默停歇了半个多世纪的吟唱,骨子里依旧是对个体生命意识的呼唤:

“我必须是你近旁的一株木棉,

作为树的形象和你站在一起。

根,紧握在地下;

叶,相触在云里。”

——舒婷《致橡树》(刊于1979年《诗刊》第4期)

这首创作于1977年的诗歌先用“攀援的凌霄花”“痴情的鸟儿”“泉源”“险峰”“日光”“春雨”六个意象,对传统的爱情观进行了“新的诠释”;继而笔锋一转开始正面抒写了自己理想的爱情观:平等相待,具有独立人格。全诗通过整体象征的艺术手法,以树的形象“木棉”对“橡树”的内心独白或倾情诉说,热情而坦诚地歌唱自己的人格理想以及要求“比肩而立、各自独立又深情相对”的全新的令人向往的爱情观。

同样是“树”,同样是“觉醒”,尽管所处的时代不同,但是渴望自由、平等、独立的精神和满腔热情、奋斗不止的积极进取的态度是一脉相承、传唱不绝的,而这也正是中国新诗发展的源动力所在。

以《月夜》等三首刊发的新诗为契机,沈尹默以很大的热情开始积极地投入到新诗的创作中去。当年的2月、3月、4月、7月、8月和12月,他在《新青年》上接连发表《宰羊》《落叶》《大雪》《除夕》《雪》《月》《公园里的“二月蓝”》《耕牛》等新诗。次年4月和11月,又在《新青年》上发表新诗《生机》《赤裸裸》《小妹》。直到1920年1月《新青年》第七卷二号刊上还发表了《白杨树》和《秋》,之后他的新诗创作才暂时休止。他总共在《新青年》上发表了17首新诗。这里再录有名的《三弦》:

中午时候,火一样的太阳,没法去遮阑,让他直晒着长街上。静悄悄少人行路,只有悠悠风来,吹动路旁杨树。

谁家破大门里,半院子绿茸茸细草,都浮着闪闪的金光。旁边有一段低低土墙,挡住了个弹三弦的人,却不能隔断那三弦鼓荡的声浪。

门外坐着一个穿破衣裳的青年人,双手抱着头,他不声不响。

——沈尹默《三弦》(刊于《新青年》第八卷1号刊)

胡适特别推崇《三弦》,认为“这首诗从见解意境上和音节上看来,都可算是新诗中一首最完全的诗”(《谈新诗》,收入《胡适文存(一)》),后来朱自清编《中国新文学大系·诗集》,也选了这首《三弦》。

沈尹默的新诗创作,主要集中在1918年—1919年期间,前后也不过只是一年光景,就凭这独树一帜的17首新诗,在中国新诗发展史上占了一席显著地位。

以发表时间论,沈尹默写新诗比鲁迅早4个月,比周作人早1年,与刘半农同步,只比胡适晚11个月。刘半农后来编《初期白话诗稿》,沈尹默入选得最多,收录了新诗9首。所以说,无论从写新诗时间还是诗作成就,沈尹默都是名副其实的“新文化运动”骁将和真正的中国新诗先驱之一。这也从他生前一段自述中可得到印证:

“我无字不入诗,为诗坛之公认。平心而论,我之成就当以诗为第一,词次之,书法最下。世人不察,誉我之书法,实愧哉矣!”