记者 李则名 王炜丽

5月25日清晨6时整,吴兴区织里镇义皋村的一处早茶店雾气氤氲。10米外的电线杆上,漆色斑驳的乡村喇叭里传出略带沙哑但中气十足的乡音:“各位乡亲,今朝重点讲讲最新的经济政策……”

话音未落,早茶店八仙桌旁63岁的徐坤财一拍大腿:“老王今朝又开腔了!前两天广播没响,我心里空落落的!”邻座的阿婆笑着接话:“谁叫你平时不用手机!老王前几天去北京领奖嘞!”

喇叭里熟悉的乡音,来自今年77岁的乡村播音员王金法。自1969年担任乡村广播员至今,他已用乡音播音宣讲56载。

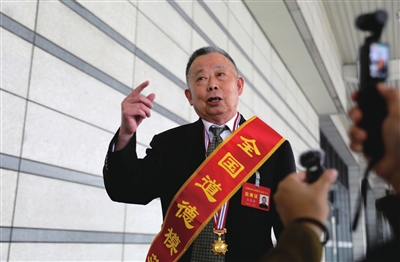

5月23日,在北京召开的全国精神文明建设表彰大会上,他被授予“全国诚实守信道德模范”荣誉称号。“他坚守着对老百姓的承诺,让这条电波持续半个多世纪。”织里镇党委副书记何良说,在全镇百姓的心中,老王是大家都会竖起大拇指点赞的“明星”。

“村民离不开我,我也离不开他们”

无论是从领完奖回湖州的高铁上,还是在办公室或者播音室,最近这几天,王金法手里的笔记本几乎没有放下过,上面密密麻麻写着最近的感悟和心得,还有接下来的计划安排。在其中一页上,工整地写着他在北京领奖时的感悟:“共产党员的麦克风,要永远为老百姓开着。”

这份王金法服务人民群众的赤诚真心,还得从半个多世纪前讲起。

王金法是土生土长织里人,1968年,年仅20岁的王金法从嘉兴农校毕业后回到织里公社工作。彼时织里的农村家家户户守着门口的田地过日子,农作物的收成好不好主要靠经验判断。因为“靠天吃饭”的不可抗力因素多,“种了一年的田却填不饱肚皮”的例子屡见不鲜。

“农民太辛苦,所以想着要帮忙改变。”王金法是实践派,看到农民因为缺乏农技知识,导致收成一直上不去,便想用自己的专业所学,传播农业知识。次年1月1日,抱着试试看的心态,老王开始了与“喇叭”相伴的日子。他通过广播向群众介绍:“我是土生土长的织里人、是农民的儿子!大家如果觉得有帮助,我会天天讲!”

“王金法广播”每天3个时段播出,雷打不动。王金法一边播,一边坚持走村入户,了解群众所需,确保“播得准、讲得精、说得好”。

昨天,在伍浦村的稻田边,村民谈劲顺看着一只田螺,说起王金法多年前在广播里说的“三只结头管卡田螺——十拿九稳”时,笑得眼角的沟壑都舒展开来。

“有一年夏天雨季很长,导致田里的田螺多了起来,老王蹚着泥水查看村里的田,当晚广播里就播了这句抓田螺的歇后语,因为田螺会吃秧苗的嫩茎和叶,他就想告诫大家看到田螺就要下去抓一抓!”谈劲顺回忆,当年,大家争着抓田螺,秧苗被保护得好好的。

(下转A02版) (上接第1版)

方言加上普通话,是王金法的看家本领,也是他能打动民心的法宝。“师父播音从来不照着农技书本念,全用平时农民在地里干活时说的话。”“90后”播音员孙涛是常年陪伴在王金法身边的徒弟之一,在他看来,师父的“翻译”智慧,源自经常到田间地头与听众零距离互动。

正是得益于这份互动,王金法在基层拥有一大批像徐坤财、谈劲顺这样的铁杆“粉丝”。2008年7月1日,是他退休的日子。消息一传出,“粉丝”不答应了。7月7日,王金法收到了一封来自上百名村民的联名手写信,上面按满了红手印。

“看到这封信,我哭了,村民离不开我,其实我也离不开他们,停播的那几天,我坐立难安,家人说我像丢了魂一样。”说起这段经历,王金法至今难掩激动,他说,停播第8天,他又回到了广播室,只要大家需要,我就不停。

“老王是镇里不可缺少的‘军师’和‘将军’”

王金法的办公室位于织里镇政府科技文化中心的三楼,来过这里的老百姓都知道,老王收到的奖状和锦旗一整面墙都放不下。镇党委委员沈娟告诉记者:每一份荣誉的背后,其实就是老王为群众解决忧愁的鲜活故事。

早些年,为了加快国家新型城镇化综合试点建设,织里镇曾面临迁坟的难题,镇上的干部对着政策文件发愁时,王金法主动站了出来。

“科学规划重塑乡土,但坟墓搬迁在农村是件大事,许多村民都有根深蒂固的传统思想,有抵触情绪很正常。”不过,老王却有办法,还想了一句顺口溜:“谁说迁坟动土不吉利,老祖宗见着新屋也会笑哈哈!”

漾西村村民张小娥至今记得,她八十岁的祖父听完广播一个劲说:“老王说得在理,搬!”在王金法广播的宣传引导下,当地诸多群众后来都慢慢解开了“迁坟心结”,织里近3万余座坟墓顺利搬迁。

这种贴近群众的“土法智慧”,在童装作坊扎堆的织里镇吉昌路同样显现出威力。

2013年,为整治“三合一”厂房的消防安全隐患,王金法把整条街200多家作坊都走访了一遍。业主陈新华是个急性子,以为老王要来坏生意,便关门闭户“躲”了起来,隔天在广播里,他听到了自家作坊被列入了消防隐患整改清单,老王还特意编了口诀,提醒大家安全生产重于泰山。

“没有安全这个1,其他一切都是0,老王说‘醒’了我。”陈新华最终改变思想,带头积极参与隐患整改工作。老王量体裁衣地进行宣讲,一一回应业主们的疑虑,推动整条街的商铺进行科学有序改造和转型。如今,这条街的商户见到王金法,总要招呼:“王老师,进来喝口茶!”

广播里的故事数不胜数,每一个故事背后都折射出王金法真心服务群众、推动基层治理的大情怀。

有一次老王在镇上的石头港村走访时,发现了一座25米长的危桥。当天中午,他便通过广播呼吁全镇群众去寻找身边有安全隐患的桥梁。经过老王的“折腾”,当地交通建设部门竟然发现624座桥中有30多座都有安全隐患。

王金法还把自己的手机号在广播里广而告之,老王和广播站的同事们接听过上万个滚烫的期盼:咨询政策的、投诉环境的、申请旧房改造的、想要寻亲找人的、寻求解决矛盾的……“老王为当地基层治理贡献了智慧和心血,是镇里不可缺少的‘军师’和‘将军’。”说起王金法的工作状态,沈娟这样评价。

“‘传帮带’可不是简单的传手艺,而是传心法”

手机直播间的镜头前,年轻主播何捷举着手问王金法:“师父,有网友问能不能用普通话讲段农谚?”老王思考片刻,笑着对着镜头憋出一句“浙普”,弹幕瞬间被“哈哈”和点赞刷屏。

织里镇的乡村广播喇叭一共有1200多只,覆盖了几乎所有的自然村。不过,王金法却觉得,喇叭再多,一个人的力量总是有限,把广播宣讲的接力棒传承下去,让更多年轻人参与到传播好声音、弘扬正能量的队伍中才是关键。

这些年来,孙涛、何捷、慎红芬、张栋等年轻广播员纷纷加入到老王的广播宣讲事业中,老与少和深情合作,用年轻开放的心态拥抱新的传播趋势,让王金法广播展现出“新竹拔节”的创新。

“‘传帮带’可不是简单地传手艺,而是传心法。”说起与年轻人的配合,王金法道出了自己的见解。

徒弟孙涛普通话标准、嗓音清亮,但2017年刚上岗时,却频频遭到听众的质疑。“小伙子讲啥呢?听不懂!”有热心听众打电话给王金法广播站,孙涛懵了。“你虽然普通话很标准,但讲的内容太书面了,老百姓当然听不进去了。”王金法笑着点拨。

老王的教学并不是纸上谈兵,他常对徒弟说:“广播员得有两样法宝,能说会道的黄鹂嘴,走村入户的蚂蚁腿!以浓郁的生活气息拉近和群众之间心的距离,还要接地气多走动,有空就去坐板凳、跑车间。”

去年织里镇提出“打造企业最有感的营商环境”,老王就带着徒弟到童装城周边调研,鼓励本地的房东带头降低店铺和仓库的租金;前年镇里为推动耕地保护,老王和徒弟联手宣讲“退塘还田”的政策……

如今,“王金法广播”工作室已面向年轻群体开设《邀你说织里》《织里青年说》等栏目,还在手机网络社交平台开设栏目,精准抵达青年群体用户,让不同行业的人都能在广播中找到共鸣、同频共振。

“我老了,可是我的听众除了老听众还有年轻人,所以还是那句话,只要大家需要,我就不停,继续给大家播下去……”言语间,王金法坚定如故。