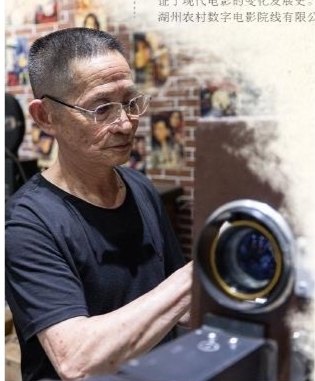

从8.75毫米、16毫米到35毫米的放映机,再到后来的数字放映设备,顾根荣都会操作。见证了现代电影的变化发展史。

H见习记者 姚玲利/文 记者 伊凡/摄

8月29日傍晚,顾根荣匆匆扒了几口饭,三步并两步走出家门,发动自家的小汽车向南浔区南浔镇城南社区驶去。

小汽车很“招摇”,车辆四周贴着湖州市农村数字电影放映队的字样,装在车顶的喇叭一路循环播放具有年代感的歌曲。

抵达目的地后,顾根荣一边与前来的村民打招呼,一边有条不紊把白色幕布、放映机、小板凳依次布置好,摆放电影预告板,拉电线,连接放映机和功放机,测试音响……整套操作麻利干练。周边的村民拿着蒲扇围拢而来,有的早早坐在小板凳上等待。“从小看着顾师傅放映的电影长大的。”50岁的村民姚国平说。

晚上7点不到,大屏幕亮起,《浴血大别山》电影开始放映。顾根荣在一旁默默看着,回忆涌上心头:从19岁到71岁,从胶片放映到数字放映,50余年,他放映电影超1万场次。电影已成为了他这辈子不可分割的一部分。

结缘

“放电影,我报名!”1970年左右,横街公社成立农村电影放映队,集资买了一台电影放映机,19岁的顾根荣得知后踊跃参加,成为了三名准电影放映员之一。

兴致高,干劲自然也足。顾根荣把发电机、放映机放在箩筐里,一根扁担挑起全部设备。那时小路泥泞,坑坑洼洼,横街20多个村庄,近的三四公里,远的十公里,顾根荣和同伴“跋山涉水”,承包了所有村的电影放映任务。

“放电影喽!”一传十,十传百,老年人颤巍巍赶来;年轻人换上新衣裳,三五成群来社交;小孩子最闹腾,围在放映员身边,对胶片机投来好奇目光。“隔壁村的村民也跑过来观看,热闹的时候有上千人。”顾根荣回忆。

有时候,需要“跑片”。这个村放完一两盘电影胶片,放映员就背着电影胶片摸黑跑步,到另一个放映电影的村里交换电影胶片。“话说,那时候年轻,都不觉得累。还有跑到天亮的时候。”顾根荣说。

上世纪八十年代初,放映员有了挂机船,在横街的大小河道奔波。当初没有天气预报,不下雨就得出门放电影。顾根荣常备一件外套,给设备“遮风挡雨”。“下雨了,担心的不是人,而是机器。”他说。

胶片放映打开了农村光影新世界的大门。放映时间长了,顾根荣摸透了村民喜好。《英雄儿女》《上甘岭》《南征北战》战争片很受欢迎,《红楼梦》《梁山伯与祝英台》等戏曲片村民也是百看不厌。放映的电影片长1个半小时,收拾忙活完,等到家已夜深。“没觉得辛苦,一直乐在其中。”顾根荣说。

坚守

“从8.75毫米、16毫米到35毫米的放映机,再到后来的数字放映设备,他都会操作。见证了现代电影的变化发展史。”湖州农村数字电影院线有限公司负责人沈明亮告诉记者。

8.75毫米和16毫米的放映机是单机作业,需要换片。每次放映电影时,顾根荣就在一旁默默用心,注意电压不稳的情况;一卷胶片快要放完,迅速换上另一卷,换胶卷的速度控制在半分钟到一分钟之内,便于给村民更好的观影体验。“根荣最能吃苦,换片速度也最快。”顾根荣的师父曾评价。

“那时候,放电影可是个时髦的活。”顾根荣笑着说。等到1987年,横街电影院成立,轰动一时。顾根荣成为影院负责人,放映场所从露天转移到了室内。“电影院有770个座位,一个晚上能放两场电影,真的是人山人海,买票都得靠抢。”人们在电影屏幕前笑,顾根荣在幕后的放映小窗口里静静看着他们笑。

上世纪九十年代中期,横街电影院面临关闭。第二年,割舍不下的顾根荣投入100多万元创立横街影视城,电影小厅、台球室、溜冰场、歌舞厅一应俱全。“装修、座位有了升级,150个座位里新增了情侣座,影视城带动电影小厅又火热了一段时间。”顾根荣说。

2006年,数字电影的浪潮席卷而来,影视城生意走了下坡路。“农村电影又火起来了,文化送到村民家门口了。这是好事。”他第一时间加入到湖州市农村公益电影放映队伍中。想到又能放映电影,顾根荣心里的石头落地了。

传承

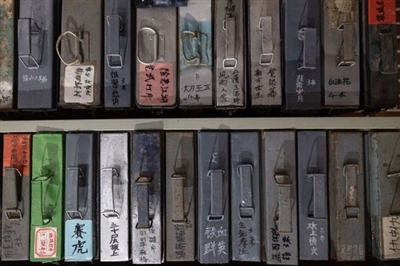

“8.75毫米、16毫米到35毫米的胶片机,这里都有。”顾根荣神采奕奕,指着面前各台“古董”级别的胶卷放映机,话开始变多。

横街文化礼堂由昔日的横街电影院改造而成,内设的电影博物馆,张贴着具有年代感的电影海报和电影变迁历程,更重要的是,有一大批电影放映设备和一柜子的电影胶片,都是顾根荣倾力相赠。

上世纪九十年代,顾根荣走上收藏之路。他四处淘宝贝,要来朋友准备处理的机器,找人花钱购买设备,集齐了泛星牌、长江牌的放映机以及解放103皮包机这样的“庞然大物”。他指着金南影F16放映机说:“现在这放映机,价格都要上万了。我这里的机器都能用。”当初放映设备有些小毛病,顾根荣就自己“捣鼓”,慢慢成了维修专家。

“父亲除了吃饭、睡觉,一空下来研究放映设备,外甥常帮他在网上采购零部件,无聊时,拿16毫米的胶片机放一场电影,乐在其中。晚上就和我一起去村里放电影。”顾根荣的儿子张雪丰,去年接了父亲的班。

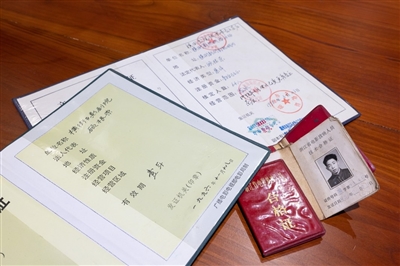

在张雪丰的记忆里,父亲对电影的热爱不言而喻。受父亲影响,张雪丰读初中时,便跟在父亲身后学习放映操作,又在父亲的鼓励下考取了电影放映证,之后一同经营横街影视城。

如今,白天张雪丰在横街村的农贸市场做管理工作,晚上和父亲一同去村里放映公益电影。“现在,设备越来越好了,音质变好,画面更清晰,屏幕变大了。但放映工作还不能疏忽。”顾根荣说。如何搭建荧幕,如何调试设备,关于焦距的要求、机器镜头与银幕的距离等细节,仍认真指导张雪丰。

“看到农村电影一直受大家的喜欢,我们的工作等于把文化送到了家门口,这件事让我觉得很有成就感。”在张雪丰调试设备之际,顾根荣告诉记者:“儿子接自己的班。我心里蛮欣慰,但只要还干得动,我就会一直干下去。”