吴永祥

郑元庆是清初的湖州籍著名学者,《清史稿》有其列传,传曰:“郑元庆,字芷畦,归安人。通史传,旁及金石文字。李绂、张伯行雅重其学,欲荐于朝未得也。颜鲁公书湖州石柱记,元庆为之笺释,甚博赡。又著《湖录》百二十卷,七易稿而后成,自谓平生精力殚于是书。平生慕郑子真之为人,自号郑谷口。晚更治经,其著书处名鱼计亭。著有《周易集说》《诗序传异同》《礼记集说参同》《官礼经典参同》《家礼经典参同》《丧服古今异同考》《春王正月考》《海运议》。”

郑元庆生卒时间考

郑元庆出生于当时的浙江湖州府归安县,这一点是没有疑问的。然关于郑元庆的生卒时间,乾隆时人盛百二在《郑先生传》中认为“其生卒年月不可考”,实其生年当可考。经晚清时湖州籍著名学者陆心源在其著作《三续疑年录》中的考证,认为郑元庆出生于顺治十七年。笔者认为其理由是成立的。因为郑元庆在其康熙壬辰年(即康熙五十一年,公元1712年)撰写的《湖录中序》中有云:“嗟乎!人生无百年之期,予行年五十又三”。按传统虚岁来计算年龄的习俗,1712年郑元庆53岁,则正当出生于1660年,即顺治十七年(严格来讲,顺治十七年是从1660年的2月11日至1661年的1月29日)。那郑元庆何年亡故呢?笔者多方寻找史料,尚未查到确切记载。但其去世之年断然不会到乾隆元年。理由如下:一是盛百二在《郑先生传》中曰:“雍正己酉九月,先生追作〈西河竹垞合像记〉,盖康熙壬午从游两公于西湖昭庆寺中事,自云不能握笔,令其子代录。盖时已病风矣。”考雍正己酉当即公元1729年,说明此时郑元庆已“病风”。二是乾隆初开“三礼馆”,当时的李绂就发出了感叹“如郑芷畦之博物通经,庶几可应兹选,惜死矣。”那么乾隆初开三礼馆在何时呢?就在乾隆元年。乾隆元年,高宗爱新觉罗·弘历颁布上谕,开“三礼馆”,上谕曰:“谕总理事务王大臣:昔我皇祖圣祖仁皇帝,阐明经学,嘉惠万世,以《大全》诸书,驳杂不纯,特命大臣等,纂集《易》《书》《诗》《春秋》四经传说。亲加折衷,存其精粹,去其枝蔓,颁行学校,昭示来兹。而《礼记》一书,尚未修纂。又《仪礼》、《周礼》二经,学者以无关科举,多未寓目。朕思五经乃政教之原,而《礼经》更切于人伦日用,传所谓经纬万端、规矩无所不贯者也。昔朱子请修《三礼》,当时未见施行,数百年间,学者深以为憾。应取汉、唐、宋、元注疏诠解,精研详订,发其义蕴,编辑成书,俾与《易》、《书》、《诗》、《春秋》四经,并垂永久。其开馆纂修事宜,大学士会同该部,定议具奏。”而李绂于乾隆元年十二月被任命为“三礼馆”副总裁。三是已有清代文献定郑元庆卒于雍正年间。在卢文弨撰写的《书郑芷畦先生传记后》中对郑元庆的记载中有曰:“晚年客游山左,卒于雍正年间。”因此,通过考证,基本可以研究出郑元庆的生卒时间,即他出生于公元1660年,即顺治十七年,去世于1729年至1735年间(有部分学者认为他去世于雍正八年后不久)。也就是说郑元庆生活在清代初期,历经顺治、康熙、雍正三朝。

郑元庆号“芷畦”考

关于郑元庆的字,乾隆时人盛百二撰写的《郑先生传》中曰:“郑先生元庆字子余,一字芷畦。”清中期戴璐撰写的《吴兴诗话》中曰:“小谷口郑芷畦元庆字子余。”阮元组织编撰的《两浙輶轩录补遗》中曰:“郑元庆字子余一字芷畦。”翁方纲撰写的《补录郑芷畦窆石志》中也曰:“郑元庆字子余。”

然古人的名与字是相关连的。名和字一般比较规范,且在意义上都有联系,号则比较随意,可以自鸣其志,和名在意义上没有联系。字和号都是尊称,而号更显风雅。郑元庆的名是“元庆”,而其字确当为“子余”,明显是名与字相关。元庆的“庆”字和子余的“余”字,当是源于《周易》中“积善之家,必有余庆。”而“芷畦”二字中芷字本义是指香味令人止步的草,而畦字,《说文解字》中云:“田五十亩曰畦”。因此,芷畦二字当不是郑元庆的字,而有可能是号。经笔者多方查阅史料,在相关史料中查到郑元庆号芷畦,如乾隆《湖州府志》中即载曰:“郑元庆字子余,号芷畦。”道光《济宁直隶州志》中也载曰:“郑元庆号芷畦,归安人。”周中孚的《郑堂读书记》中亦曰:“元庆字子余,号芷畦。”况《离骚》中有“畦留夷与揭车兮,杂杜衡与芳芷”,郑元庆之号“芷畦”当有可能从此出也。而查阅文献可知,号芷畦者,非郑元庆一人。如温州平阳人赵沅,也号芷畦,也是康熙、雍正时人。晚清、民国时浙江嘉善人周斌,也号芷畦,南社中人。之所以号芷畦,当与我前述的《离骚》中的“畦留夷与揭车兮,杂杜衡与芳芷”有关。

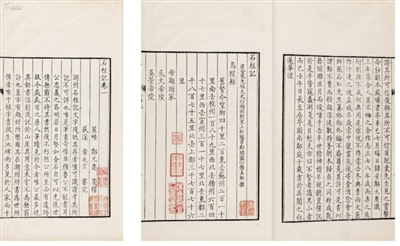

但是,就在本文将要撰写完成之际,有一位收藏家告诉我,在一件郑元庆撰写的《家礼经典参同》(稿本)上,却钤有“小谷口鱼计亭主郑元庆一字芷畦”的印。笔者认为,这也很好解释,因为号也叫别字。“一字芷畦”就是号芷畦的意思。这不能成为郑元庆字“芷畦”的证据。