洪明强

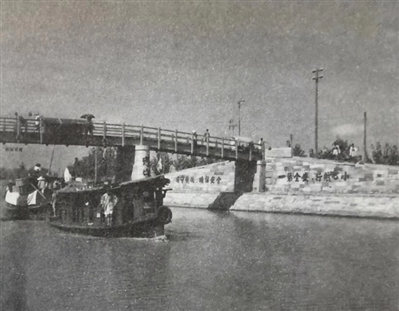

1986年,湖城城北大桥的建成通车,那座5孔板弯曲而狭窄的老城北大桥被拆除后,昔日那片沉寂的土地,如凤凰开始腾飞。

今天的凤凰街道片区,由北转西走向,在上世纪八十年代初,还是一片水网平原,光照充足,土地肥沃,漾塘、小河纵横,稻田、桑地、村庄星罗棋布,在近3平方公里的土地上,虽有老城北大桥,但不通汽车。蜿蜒曲折的龙溪港,是湖州古城西北面的护城河,也是白雀与龙溪两地进出湖城的天然屏障,当年,青铜门水域还有摆渡船。过城北大桥沿河边一条机耕路往西,就是青铜门,与龙溪地界接壤,往北就是机坊港。

机坊港,边有湖州皮革厂,生产各种男女皮鞋、皮拖鞋、皮手套、皮件等,是一家二轻系统的手工骨干企业。机坊港濒小梅港西岸建屋,街很长,向北延伸足有一千多米。出机坊港街不远处就是白雀大桥,桥下是河道的三岔口,往北通往太湖,往西进入旄儿港。大桥的西南面原有湖州第二水泥厂,生产各型号的硅酸盐水泥、白水泥,还生产建筑石灰,曾为湖州的经济和开发建设作出过重大贡献。东岸口子上的长岛上(今长岛府),有个湖州修船厂,修理各种轮船、铁驳拖船、太湖捕鱼木船;厂边有座无桥墩的水泥桥,横卧于机坊港与长岛之间,长岛很长,一直延伸至小梅港与旄儿港的三岔口。据《湖州地名志》1982年版上记载:“机南大队的大队部在机坊港之侧,沿用机坊港的高级社之名,辖7个生产队,3个自然村,其中白花港村55人、褚家村197人、八家村148人、水波村247人、横西村161人、桥西湾184人、盛家175人。耕地738亩,桑地102亩,内塘201亩,以种植水稻为主,兼营养蚕养桑、养鱼等,机南村人口785人。机坊港全村702人,两个村同属一个古村落,以前的村民大多以织绸机为生,故有机坊港之名,机坊港、机南村共有1487人,人口占全大队1.2倍。”

青塘村,距湖城北1.5公里,据《归安县志卷五》上记载:“青塘,吴景帝筑,自迎禧门(青塘门)西抵长兴数十里。”青塘村因此塘而得名。属凤凰大队(烈火大队)管辖,当年开发这片土地时,就引用了“凤凰”二字,“凤凰”开发区,经济建设如凤凰的翅膀开始腾飞,多响亮的名字!后街道设立时,也取名为“凤凰街道”。因凤凰大队所在地就在青塘村,紧挨湖城,只有6个村庄,人口不多,《湖州地名志》记载:“三家村仅一户5口人、南庄圩77人、庄里19人、钱家庄108人、凤凰村366人(青塘村);青塘门(青铜门)377人。这一带就在湖州城边,稻田、耕地、鱼塘相比较少,平时村民以种植蔬菜为主,蚕桑为副业。”青塘门是个古村,村上有石板小桥,有小水闸,还有一座青塘(迎禧桥)5孔石拱桥横卧在龙溪港之上,1957年,为防止水患,拓宽龙溪港,被迫拆除了青塘桥。次年,青塘村村民汪仰洪,撑起竹篙,为进出湖城的人们,在龙溪港上摇起了摆渡船,一摇就是三十年。

杭长桥至城北大桥龙溪港水域,上世纪七十年代的河水没有污染,河水清清的。一到放暑假,临近傍晚,水面上全是游泳的小孩。改革开放后,龙溪港上来往的运输拖船十分繁忙,但这并没有影响孩子们在边上游泳、扎猛子,有个别胆子大的小孩,看到拖船来了,一个猛子从船底下游过去,水底下睁开眼睛,拖船从水上面经过看得清清楚楚,出水面已是龙溪港对岸。有时铁驳要拖十几艘,远远望去,像条巨龙。有几个调皮的孩子吊在拖船边,任凭船沿撞击的浪花飞溅,待吊到城北大桥下,再吊开回来的拖船。回想起来,那年代的孩子真野!

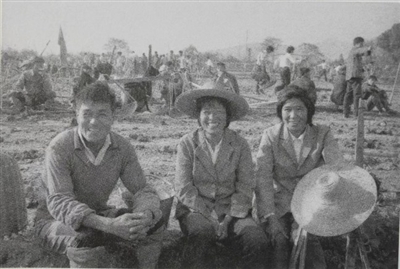

旄儿港,戴表元的“山从天目成群出,水傍太湖分港流”,说的就是旄儿港、小梅港、大钱港。旄儿港长约8公里,因多年没有开挖疏浚,造成1983年、1984年太湖流域二次发生洪涝灾害,旄儿港两岸淹没了许多稻田、鱼塘、村庄。1990年7月,“治理太湖”总指挥部成立,征地拆迁工作开始。1991年又遭遇大洪水,那年11月20日,“治理太湖”工程全面展开,而开挖疏浚旄儿港,是这次治理太湖的重中之重,每个家庭出一个青壮劳力,到旄儿港挑土挖泥去。来自33个乡镇,499个村约5万民众,和驻湖部队千余名官兵,组成了浩浩荡荡的治水大军,场面十分壮观、感人!12月10日,经过军民同心奋战20天,原来那条蜿蜒曲折,狭窄的旄儿港不见了,展现在人们眼前的是一条笔直宽阔的黄金水道。

陈板桥,位于湖州西北2.6公里,村中曾有一座古石板桥,陈板桥村村子很小,只有十几户村民,73人,大多都姓陈,故取名陈板桥村。陈板桥村全大队有13个自然村,人口不多。《湖州地名志》记载:“摆渡口80人、东溪郎村29人、东木桥村103人、草荡村187人、周家坝111人、黄家庄103人、徐家村138人、靠西苕溪边的河墩村人口则更少,仅56人、四家塘村91人、殷家门129人、章家湾121人、腊山村151人。”

摆渡口(今富丽家园旁),据草荡村一位已故的村民曾说:清末,这里有户村民家里很穷,住草屋,村里有位好心人,借给了那家主人一条木船,他就在龙溪港上的大拐湾处,靠摆渡谋生,日子慢慢有了点起色。那年,这一带没有桥梁,东木桥村、草荡村、黄家庄、周家坝、陈板桥村这一带的村民进湖城,一定要从这里摆渡过龙溪港,走西门上下塘,很快就能进入西源门,这个渡口,曾有几代人在这里摆渡。直到1929年,建杭长公路时,杭长桥的建成通车,大部分村民才结束了摆渡的历史,但东木桥村、草荡村的村民还是喜欢摆渡,要少绕半个多小时的远路。这个渡口的摆渡船摇了一百多年,摆渡船也换了几条,新中国成立后,龙溪港对岸的湖州石粉厂、湖州玻璃厂搬入后,渡口才停止了摆渡。摆渡口也就成这里的地名了。

黄家庄村前有个小学,小学门口有个操场,上世纪六、七十年代,只要一到放寒暑假,操场上经常放露天电影,那些年放映的电影有《地道战》《渡江侦察记》《地雷战》《小兵张嘎》等。笔者常结伴去看露天电影,在文化娱乐生活相对贫乏的年代里,露天电影让人们过足了精神生活。

陈板桥村凭借着杭长桥这座3孔钢桁大桥,和104、318国道途经家门口的地理优势,在联产承包责任制实行土地承包后,村民们都种起了蔬菜,率先搞起了副业,可以说,原红丰菜市场、牛棚头菜市场的新鲜蔬菜,有近一半都是陈板桥、东木桥、周家坝、黄家庄、草荡村等村民,早上起个早,去菜地里拔点蔬菜,挑到城里的菜市场去卖卖。也许有人不信,今天的草荡村,有几户人家就是靠卖蔬菜还造起了别墅。

腊山,旄儿港流经而过,是个古村落。上世纪七十年代初,村边建起了湖州轧钢厂,生产各种螺纹钢、管线钢、锅炉钢、电工硅钢、镀锌板、镀锡板等,1980年10月,与湖州制锁厂合并,成立湖州制锁总厂,加工“鹭牌”铜挂锁配件,企业效益不错。厂附近有达多集团、大享玻璃制品有限公司等厂家。

腊山南麓有个将军庙,历史悠久。相传,将军庙始建于东汉末年汉献帝(公元190年)时期,将军庙为纪念汉初名将赐封舞阳侯樊哙而建。据说,有8000平方米的坐北朝南大庙堂建筑,香火旺盛。将军庙在抗日战争时期遭到了严重的破坏。后再重建。现所有殿堂都已往腊山上迁移,即将竣工的武阳侯五间大殿气势雄伟,壮观绚丽,与旄儿港隔河相望的仁皇山阁相得益彰。

罗师庄,位于湖州城西3.6公里,紧靠西苕溪,以前,罗师庄周边桑地稻田,小河港岔众多,颇有点“苏湖熟,天下足”的粮仓味;仿佛在张志和的“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥”的意境里。《湖州地名志》记载:“罗师庄村里在明代曾出过一个姓罗的太师,村名沿用已久。辖8个生产队,3个自然村,耕地1283亩,桑地198亩,以种植水稻为主,兼营蚕桑、养鱼。罗师庄610人(大队驻地)、高家横132人、里村108人、三家村106人、许家村168人、许家庄142人、龙湾潭90人、尹家村251人、吴家门174人、方家村375人。”

罗师庄一带,在上世纪七十年代一直以务农为主。改革开放后,大批的外来务工人员来到湖州,因罗师庄地处城乡结合部,房屋租价便宜,村上家家住满了租客。25年前,罗师庄周边就有几万人,各种饭馆、超市、理发店、修车铺、地摊、百货摊、水果摊、菜市场等,应运而生。每当晚上,罗师庄自然形成的集市上人山人海,给罗师庄村民们带来经济效益的同时,也给治安带来了隐患。湖州联合收割机厂、震远同食品厂、华庭烧鸡厂坐落在罗师庄。

苏家庄,距湖州2.7公里,以苏姓为主,与陈板桥村近在咫尺,人口160人,是龙溪公社的驻地。苏家庄虽小,但是个古村,因贴近104国道,发展迅猛,村子里早年就建起了幼儿园。

苏家庄以西104国道旁,曾有湖州保温材料厂、湖州红丰石粉厂、鸿丰酒厂;国道北面曾有湖州化纤厂,杭长桥下有湖州造船厂,岸上有七、八幢造船工人的宿舍楼,这地方原叫“石灰窑”。

2020 年10月,湖州快车道苏家庄立交桥开工建设,经过建设者们2年多时间的奋战,拉索桥、匝道、隧道,形成了上下二层一张东西南北的城市立交网,快车道于2023年1月6日全线贯通。

凤凰街道建立至今,从城北大桥到杭长桥近3公里的龙溪港上,又增加了四座桥梁,即:飞凤大桥(2005年)、青铜大桥(1995年)、苕溪大桥(2001年)、龙溪大桥(1993年)。杭长桥于1986年和1996年两次进行了拓宽(老桥已拆);城北大桥已改建成廊桥。

几十年来,这片土地上已发生了翻天覆地的变化,当年的稻田、耕地,已变成了街道、小区、大型超市、学校、公园、绿地等;当年的湖漾、小河,成了一道道美丽的风景,当年那只火凤凰,已变成了今日城市里的“金凤凰”!