朱炜

南宋嘉熙德清知县章鉴《<馀不志>序》云:“馀不为邑,去天尺五,簪绅宦游,慕其山水之秀而居之者,比他邑最盛。意其习俗薰染,典制彬蔚,必有可观。”

馀不是德清的古名,南宋定都杭州,德清属京畿大邑,名公巨卿来此宦游、寓居者甚多。章鉴之序中有一句“(邑)多古迹,如坡仙之来游”,堪称点睛之笔。半月泉再小,大文豪苏东坡曾游,足以令半月泉名声大噪,乃至成为德清的文泉、江南的圣泉。

九百余年前,苏东坡游德清半月泉并留诗,是别的地方许多苏东坡的超级粉丝们求之不得之幸,遂使德清人长久地如得一种灿然照耀,因为可以寻迹东坡,拜谒东坡、神会东坡。

从老德清县城乾元镇北郊,经十八步弄,有一条石路通往石壁山坳,风景殊绝,诚县中胜地。昔“清溪八景”,这个山坳独占了三景:月泉桂影、野桥梅雪、石壁归樵,此外在这个山坳里,也照样能看到第四景,玉麈晴云。即便没有这八景的一半,仅是为看苏东坡诗碑,也值得一去,有人还住了下来。

赵孟頫的德清别业在馀不溪戴湾,距半月泉也近,斋名松雪,自号松雪道人。后世在此建过赵公祠,又称赵孟頫读书处。到访者们还饶有兴致地比较赵孟頫手植松与慈相寺松,认为前者更奇古。赵孟頫是吴兴人,德清女婿,青年时与苏东坡诗碑为邻,壮年时为苏东坡绘小像,苏东坡无疑是赵孟頫的偶像,而赵孟頫亦是许多人的偶像。元仁宗曾与侍臣论文学之士,就以赵孟頫比唐之李太白,宋之苏东坡。

其实,德清人是很善于将自己家乡与苏东坡建立上联系的。早在《馀不志》纂修前的南宋淳熙年间,参知政事、德清人李彦颖就取苏东坡《湖州谢上表》中“风俗阜安”之语改馀不桥为阜安桥,即后来德清人俗呼的“长桥”。呼长桥,太普通了。叫阜安桥,雅的。这还是间接与苏东坡密接的。

德清人,尤其是乾元人,并非不知半月泉的价值。当乾元镇入选浙江省第一批千年古城复兴试点,有识之士第一反应就是应该恢复半月泉。为什么要首选半月泉呢?眼前这处风雅了近千年的半月泉,抗战爆发以来因疏于整修保护,被时间的洪流无情地冲毁、淹没,渐渐归附大地。但每每想到苏东坡曾游,心中便得一种妙响逸韵。

此刻,在半月泉遗址,我们与苏东坡处于同一空间,但非同一时间,古人不见今时月,今月曾经照古人。

相传晋咸和年间有梵僧路过石壁山,预言山石中有泉,凿石罅如半月,果然有泉水涌出,味清凉甘美,于是取名灵泉,居留于此,建石壁庵,至宋治平二年(1065)改名慈相寺,香火很盛。络绎不绝的香客发现即便是月满之时,月影落泉者半,可谓之半月泉。深约四尺,中有石缝,日夜出水,寒暑不绝,终年不涸。半月泉的名声在方圆几十里就这样传开了。

宋元祐六年(1091)三月十一日,苏东坡自杭州至德清游半月泉,并题诗:

请得一日假,来游半月泉。

何人施大手?擘破水中天。

跟他其它的浪漫主义诗篇一样,想象新奇,难掩旷达豪迈之气。后人题咏之多,稍加收集,可印成一本专集。和苏东坡唱和,是人们梦寐以求的。

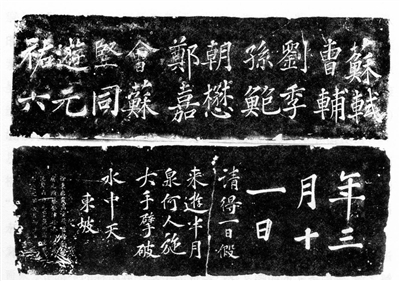

这是何等重要的文化事件啊,失于方志、碑刻岂非无稽!清康熙《德清县志》卷十“杂志”:“宋元祐六年三月十一日,苏公轼与曹辅、刘季孙、鲍朝懋、郑嘉会、苏坚同游慈相寺,酌月泉,苏染翰题名,刻诸片石。”德清修吉堂徐氏第三代徐志莘曾见苏东坡手迹碑,跋云:“泉在德清北郭外,笔势及诗句,非他人所能仿,一日假者,乃邮程之假也。碑石虽重刻,而笔势不失。”此前,明万历间有重刻,著录于顾廷龙编《苏东坡法书石刻目录》。

苏东坡当年的同行者有曹辅、刘季孙、郑嘉会、苏坚等,时任德清知县鲍朝懋为向导。这是从德清人徐秉源于清嘉庆九年(1804)六月十日据苏东坡手迹重摹之碑上得到的信息。此碑的前半部分楷书“苏轼、曹辅、刘季孙、鲍朝懋、郑嘉会、苏坚同游,元祐六年三月十一日”,字径10厘米,后半部分为行书题诗,字径5厘米,款署“东坡”。

据明王直《慈相寺记》载,苏东坡在任湖州知州时,也即宋元丰二年(1079),就到过慈相寺,同游者中有列名苏门四学士之一的秦观。若此记载准确无误,半月泉便是苏东坡两至之地了。

清咸丰四年(1854),慈相寺东之东莱书院附祀苏东坡、韩元吉、吴履斋木主,名三贤祠,以苏东坡生日农历十二月十九日为祭日。虽未给苏东坡设专祠,但同人以苏东坡诞辰为祭日,足见偏爱。

面对这样一汪好泉,泉上先后筑亭、设石槛。明代德清官舍汲泉酿酒,清代德清人以泉泡德清最好的茶,民国时期的人形容泉为米泔汁。抗战烽火中,慈相寺并半月泉未能幸免于灾,诗人许公武不禁发出长叹:“杰阁毁颓,抚苏碑于何所?”篆刻家沈觉初铭刻苏诗于自用砚,嘱友人唐云书。乡情、友情均在其中了。

也许,我们将不复见苏东坡曾睹之半月奇观,所幸苏碑犹存,我们对苏东坡以及这块土地越来越爱。这种爱亦如泉水,涓涓不息,而心就是明月,明月是永恒的榜样。企盼明年中秋时,德清古城复兴计划不消大兴土木,使万人瞩目之情怀落地,千年月泉景观修旧如旧。无论乘兴而来,抑或慕名而至,我们坚信,都能在这苏东坡曾至之地,德清人文地标,感受宁静而悠远,体会空灵而深邃。无需梦回,只需光顾,然后在月下读一首苏诗,与之为朋,沾得文气,收得欢喜。

这才是千年古城令人欣羡的中秋节模样。