朱金艺 朱新良

吴昌硕安城教书举步维艰

吴昌硕青年时代是在磨难中度过的。17岁时太平军进军杭州,过境广德县、安吉县,太平军与清兵交战,吴昌硕随父亲吴辛甲避兵逃难,帮工打杂,后来逃到安徽、浙江临安龙须庵(现名龙须禅寺)等地。常言“深山之中,五步之内必有食”,他们以野果、草根、树皮、树梢嫩叶之类充食,过着“纵饭亦充泥”的流亡生活。五年后,乱定,21岁的吴昌硕随父返回鄣吴村耕读,全家九口仅存父子二人,而全村一片焦土,吴昌硕《别芜园》诗句云:“亡者四千人,生存二十五。骨肉剩零星,流离我心苦。”22岁的他随父亲吴辛甲从鄣吴村迁到安吉县县城安城,居住地取名“芜园”。县城到处是废墟,无数人在战乱中病死、饿死、战死,特别是瘟疫,死亡很多,县城人口也出奇稀少。

吴昌硕22岁到32岁“芜园”时期,职业是教书。吴昌硕幼孙吴长邺所撰《吴昌硕年谱简编》记载有“课邻人子弟”这句话。吴昌硕传记类出版物,均抄录吴长邺这句“课邻人子弟”,只有5个字,没有具体的解说。

吴昌硕22岁在安城东门外永庆庵(俗名茅庵)教书,硬着头皮仅支撑2个月左右。当时只有几个适龄儿童读书,收到的学费还不够维持生活,无法支撑下去,正烦恼欲放弃时,表叔严履庵伸出了援助之手。严履庵比吴昌硕小4岁,他让吴昌硕到递铺南面芝里村严履庵办的私塾教书。吴昌硕祖父吴渊的第三任妻子严氏是严文笏的亲姐姐。吴昌硕的小奶奶严氏有6个弟弟,最小的弟弟是严履庵。

《古桃严氏宗谱》中的严履庵

安吉县《古桃严氏宗谱》记载:严履庵(1848—1923),享寿75岁。家谱严履庵个人条目和宗谱目录均写“严履庵”,“庵”字不写成“安”。经查12本宗谱,严履庵最后一个字,本人落款“庵”字,但三处他人文章将“庵”写成“安”。严履庵是安吉县望族明甫公十二世孙严诚儒后裔、严乔年曾孙、严文笏之第六子。严履庵庠名锡庚,乳名天策,字镠青,号履庵,别号省三。宗谱“履庵先生传”载:“定福乡午庄村人,迁居芝里。自祖以上皆读书,为知名士,至公父讳文笏、号梦松,于道光壬辰科举于乡,性恬退亦不乐仕进,先生自幼颖异,性忼爽而慈祥。”

芝里村“芗圃先生”

表叔严履庵是吴昌硕芜园常客。严履庵的前几代,在递铺西面的万亩村办私塾,享有很高的声誉。严履庵告诉吴昌硕,战后县城废墟加人口稀少,不宜办学,办学应当“天时、地利、人和”三结合。严履庵在芝里村“芝里大树”交通要道挂出了牌子:“严氏国学小学堂”,在这大树邻近处朱氏宗祠办私塾,主要吸引东边、南边一带山区的子弟,山区受到战争影响不大,山区人家积累着财富。果然山区报名的很多,吴昌硕受严履庵邀请,在严氏私塾主持教书,系主讲老师,22岁来到芝里,直到约32岁离开安吉去湖州贡生颜文采家做司账。期间杭州到俞曲园任教的诂经精舍书院读书二年,吴昌硕《石交录》记载与施浴升“同肄业西湖二年”。吴昌硕在芝里教书时,为了让学生迅速安静下来,常花5分钟先讲个小故事,小学生特别爱听故事,故事讲完,教室里鸦雀无声时,才开始正式上课,深得学生、家长的喜爱。吴昌硕小名乡阿姐,教书时字芗圃、香补,后字仓石、昌硕等。老师当时被尊称为“先生”,所以人们尊称吴芗圃为“芗圃先生”。

吴昌硕早年为严履庵刻印

根据严履庵后代和严氏长者的介绍,吴昌硕初到芝里时,为严履庵篆书写了斋名“愈愚居”,并刻了“愈愚居”“芝里钓徒”“严履庵”“大树底下好乘凉”等印章,“愈愚居”是吴昌硕22岁时刻的印章。吴昌硕芝里住宿地大批竹林,有小水塘10多个,鱼儿特别多,钓鱼也是修身养性的事情,可以凝神静气,吴昌硕与严履庵喜欢钓鱼,吴昌硕为此刻印“芝里钓徒”。“大树底下好乘凉”边款则叙述了吴昌硕与芝里大树的感情,但这些印章现在未见下落。严履庵与芝里村望族朱氏有姻亲,宗谱落款姻侄严履庵。当时在芝里开设私塾,也是芝里朱氏的邀请,提供宗祠房子,北面上郎村郎氏望族也给予大力支持。因为战乱等待了5年,朱氏、郎氏的适龄儿童急需上学。

1916年,严履庵协助芝里朱氏编写了《桃南芝里朱氏宗谱》。因为是严履庵参与编写宗谱,印刷后,严履庵家里也有此宗谱,严履庵曾经对“五朵金花”(5个女儿)中最小的女儿说,这印章“愈愚居”是吴昌硕22岁初到芝里时刻的,当时私塾办在这家谱地图的芝里大树下面宗祠内,自己与吴昌硕住在东边临芝溪的这大批竹林里。

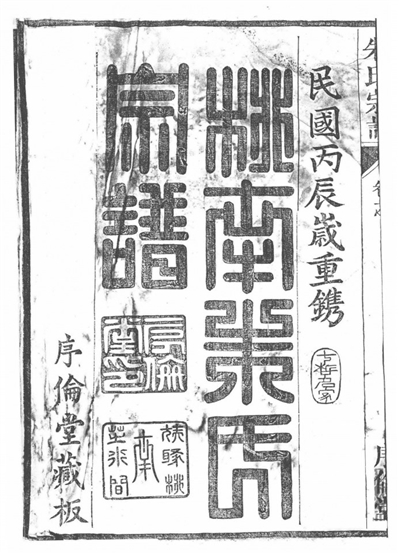

《桃南芝里朱氏宗谱》

经探访,日前笔者借阅了《桃南芝里朱氏宗谱》,10本共计1750页。宗谱记载宋代迁安吉芝里一世(曾经任乌程令)朱潜、二世朱瑞芝,迁居安吉县递铺南面的芝里村之后,后代共8次修谱,家谱中清代乾隆44年写的《国珍公传》记载芝里村原名芝溪里。宗谱保存历经战争,可谓坎坷。此宗谱卷十第26页,朱德仪个人条目下面,介绍20世纪初续谱,是由朱氏第38世“乡饮宾”朱德仪战乱时保留的老谱第一本的基础上编写的。“乡饮宾”亦称“乡饮耆宾”,是由乡里举荐、皇帝恩准的德高望重、齿德俱优的贤能之士。诗经《仪礼·乡饮礼》中解释为“贤者为宾”,“乡饮宾”为旧时耆老乡绅之殊荣。朱德仪,字仁贤,家谱内容:“清光绪己丑(1889)岁重缉家乘、向来旧谱二十四册,自遭咸丰兵燹(清朝咸丰年间太平天国运动),散佚残缺,几无完本,唯公于仓皇戎马之时,背负一册,逃乱山中,珍藏无恙,未经残毁,故次此续修,非公一册,则家典无自征考,不亦危乎,其幸哉,仗祖宗呵护之灵,实由公竭力维持所致,公之存亡继绝之功,堪垂不朽矣。”

安吉朱氏有多支,如朱治后代、紫阳朱氏等,均为望族,与安吉其他姓氏望族,在安吉历史较为久远,彼此有姻亲关系。《桃南芝里朱氏宗谱》有安吉历代著名地方文人严彭年、严履庵、万丰露、万廷华、郎志俊、陈良谟、吴廷柱、吴朝仪等文章,这些人物,系吴昌硕吴氏宗亲,或有姻亲,或与吴氏世代有交往。

宗谱卷四第14页,有《迁安吉芝里始祖乌程令讳潜字文默公像》,安吉令年家眷寅弟何奇拜题:记载朱氏始祖“十载乌程令”,乌程,古县名,在今浙江湖州,公元前223年,秦朝时期改为菰城为“乌程”,以乌巾、程林两氏善酿得名。

宗谱《续修宗谱新跋》:“朱氏之谱,溯宋(朱)瑞芝公迁居芝里以来,凡七修其谱,前清光绪己丑(1889)为之殿,迄今已阅二十八年矣……”。1916年宗谱有《紫阳朱夫子年表》50页资料。紫阳朱夫子即理学集大成者朱熹。朱熹是宋朝著名的理学家,哲学家,教育家,儒学集大成者。宗谱记载了光绪15年(1889),壬午(1882)岁贡同里后学潘福谦8页长序《鄣南朱氏重修宗谱序》,详述朱氏迁居安吉县芝里的过程:“吾乡处万山之中,凡聚族而居于斯,比如施氏、陈氏、郎氏、李氏、严氏、吴氏不过寥寥数巨姓,而姓之最大且著者,则推朱氏为冠,盖芝里朱氏系出自沛国,文公曾孙讳潜者,宋淳祐时官乌程令,秩满乔寓南浔,以游鄣南得芝山之胜,符梦芝之兆,爱山水清幽,不忍释而去,厥世嗣炳,公遂卜居于此,云礽相纵,瓜瓞日绵,蔚起者学士文人显耀者,重绅搢笏,衣冠待礼。久矣,耕读传家数百年……”

宗谱中的严履庵

1916年宗谱《重修芝里朱氏谱序》,有叙述严履庵:“丙辰秋(1916),澜(尹光澜)游于安吉芝里之村,访严履庵先生之庐,曰孑之以示,见朱氏之谱为耿耿,今得借天之缘,而朱氏适修谱,孑盖往观之……,民国五年岁次丙辰孟冬月,古越通家后学彧君尹光澜拜序”。1916年尹光澜寻访芝里严履庵,严履庵在协修朱氏家谱,邀请尹光澜主编家谱,并属尹光澜作序的经过。宗谱有严履庵(严锡庚)文章《德粹公赞》《续修宗谱新跋》共二篇。《德粹公赞》落款:“岁次丙辰年(1916)孟冬月,前清庚寅科恩贡侯选直隶州州判同里姻侄,履庵氏严锡庚”。严锡庚落款是“候选直隶州州判”,是清代虚的官职。“候选”在清朝的官制体系中,候选表示等待被任用的状态。有资格担任某个官职的人员处于候选队列中,等待有相应职位空缺时被选拔任用。直隶州:直隶州是明清时期地方行政区划中的一种,其行政级别介于府与县之间。州判为中国古代文官官职名,在清朝之位阶约为从七品。州判职能通常为地方衙门辅佐主官的基层官员编制,不过也为外派直隶州知州的左右手,其主要职责是协助直隶州的知州处理各种政务事务等。

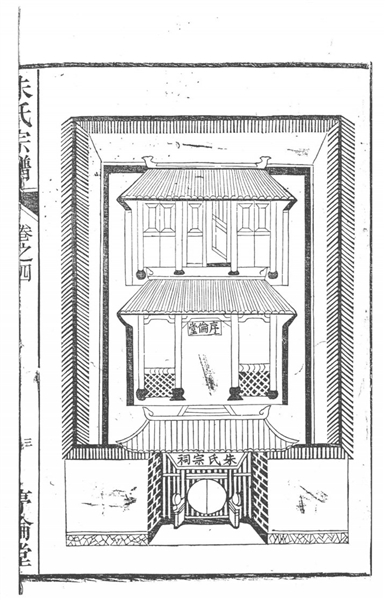

存世唯一《芝里阳基图》

宗谱卷四第154页,有内容:“民国五年岁次丙辰重修宗谱”名单9人,第三个“修饰传赞严锡庚先生”。修饰,指整理、校对、修改。传赞部分内容严锡庚负责,严锡庚即严履庵。第四卷是传赞,《芝里阳基图》、芝里《朱氏宗祠》布局图在卷四传赞之前,是严锡庚所绘,绘了整个芝里村的分布示意图,上北下南,左西右东。时间是1916年,图共二页。正中分开为2页,右图为上页,左图为下页,因为一张图分2页印刷,没有缩小,所以很清楚。右图最上绘出了大片竹林。左图共二棵大树,上方一棵大树,大树比附近的房子高10多倍,明显比图中最左岳王城的大树还要大。此树是《芝里阳基图》远景中最大的树。吴昌硕清末22岁在严履庵的“严氏国学小学堂”(朱氏宗祠)教书,“芝里大树”下面显示有去安吉东边、南边山区的交通道路。吴昌硕长住严履庵家里,芝里村东北面,东边临溪一大片竹林的地方。严氏后代介绍系吴昌硕当时居住的地方,芝溪现名递铺港。宗谱保留唯一一张朱氏宗祠图,立体示意图,是吴昌硕教书和办公室的地方。《芝里阳基图》是目前发现唯一芝里村清末民初地貌地图,反映了建筑物和地形大树竹林,绘出了芝里大树的位置和芝里北面临溪大片竹林的地方,为研究艺术大师吴昌硕早年22岁到32岁时间段“课邻人子弟”提供了实物档案资料。1916年印刷,画虽然示意图,却类似工笔画,清晰度特高,稀缺且珍贵。《芝里阳基图》反映出芝里宗祠等房子,在太平天国战乱时没有受损。经过了100多年,芝里村地貌早已经面目全非,芝里大树也已经不复存在。

吴昌硕“愈愚居”印蜕

“愈愚居”印蜕,据长者口述相传是吴昌硕22岁初到芝里时所刻,但至今没有实物原始印章,没有见到边款内容。但此印是吴昌硕在芝里教书时所刻,为吴昌硕早期治印,之后的《朴巢印存》没有记录,仍具有文史价值。特别是1916年印刷的芝里阳基图2页,清楚绘出了芝里南面的“芝里大树”,北面的临溪成片竹林,为考证吴昌硕教书的位置和住宿位置提供了资料。吴昌硕将严履庵茅屋的大竹林称之为“大芜园”,比吴昌硕的“芜园”要大。吴昌硕是幸运的,表叔严履庵“严氏教育”的声望,给吴昌硕带来了收入。

《缶庐诗》中的表叔

吴昌硕50岁刻本《缶庐诗》卷三记载,吴昌硕44岁向故里三个亲人(妻子、严履庵和万东园)各寄诗一首,妻子、严履庵均40岁,三首诗都收录《缶庐诗》说明诗的重要性。赠妻子《丁亥八月廿七日赠内》:“山妻四十明朝过,往事低徊倍可嗟……”。寄诗赠表叔《寄严履安表叔泰》:“兴来豪饮三百瓯(杯),醉后意气轻王侯……芝里村畔骑黄牛,饮泉一斛栖一邱”。吴昌硕诗文生动反映了严履庵好酒个性、隐逸芝里村的生活。