费仁学

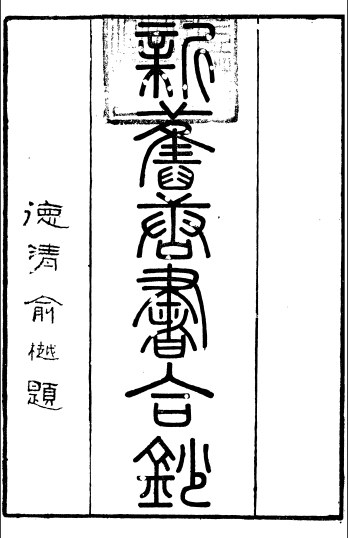

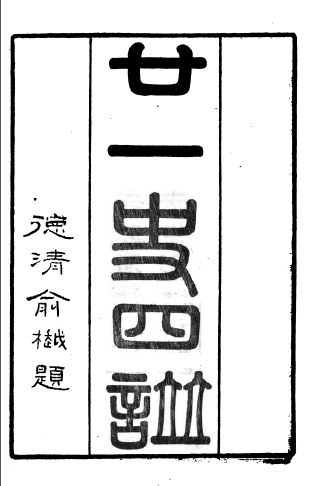

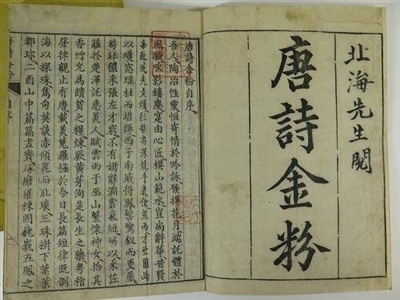

他是清代学者中治唐史的专家,科举之路却十分坎坷,屡遭挫折,决意杜绝科举,专攻经史。终其一生蛰居于他的家乡,潜心古学,在学术上取得了很高的成就。尤其在史学方面贡献卓著,著作宏富,成为清代著名的研究唐史的专家,对唐史研究有开拓之功。他就是沈炳震(1679—1737),字寅驭,自号东甫,浙江归安(今湖州)竹墩人。一生著述等身,著有《九经辨字蒙渎》十二卷,《新旧唐书合钞》二百六十卷,《唐书宰相世系表订讹》十二卷,《廿一史四谱》五十四卷,《唐诗金粉》十卷,《增默斋诗》八卷,《井鱼听编》十六卷,《历代帝系纪元歌》一卷,《蚕桑乐府》一卷,杂著十卷。《清史稿》及《清代学人列传》有其传。

吴兴沈氏家族源远流长,从东汉到南朝500年间,吴兴沈氏枝繁叶茂,人才辈出,武将尤多。尤其是在南北分裂、社会动荡的东晋及南朝时期,沈氏家族已成为江东著名的豪门之一。入齐以后沈氏家族再也没有一流的军事人物了,从而迫使沈氏家族摒弃尚武传统,改变将家形象,开始从武力强宗转向文化大族。

竹溪沈氏是唐以后最具影响的吴兴沈氏族支,据其家谱记载,自明至清共有二十八人成为进士,居湖州市科举之家首位。其始祖是沈长卿(?—1160),字文伯,号审斋居士,由归安(今浙江湖州)迁居千金。高宗建炎二年(1128)进士。历临安府观察推官,婺州教授。绍兴十八年(1148)通判常州,改严州。二十五年(1155)因讪谤勒停除名,化州编管。绍兴三十年(1160)卒。始迁祖沈子敬,元末由千金入赘竹墩施氏。其后盛于明清,清儒全祖望誉其为“浙西阀阅世家第一”。是支俊彦辈出,文明绵延,代有书香。第七世沈应登仕至山东青州府通判,生五子,皆显贵,其中子木、子来皆中进士,分别仕至右都御史、兵备副使。九世沈儆焞、沈儆炌皆中进士,分别仕至南京工部虞衡清吏司郎中、南京工部尚书。十世沈胤培,字君厚,号苍屿,崇祯辛未进士,大理寺卿。三世五进士,创造了竹溪沈氏第一个辉煌的巅峰。此后簪缨不断,清朝康雍乾时期沈子来支三世七进士,创造了又一个巅峰。沈子木,字汝楠,号玉阳,嘉靖三十八年(1559)进士,历南京太常寺卿、南京都察院右都御史,卒赠光禄大夫,谥“恭靖”;沈儆炌,字叔永,号泰恒,沈子木三子,万历十七年(1589)进士,历河南左布政使、光禄寺卿、都察院右副都御史、南京兵部右侍郎、南京工部尚书,谥“襄敏”;沈庄卿,字君端,沈儆炌长子,邑廪生,荫太常寺典簿;沈钟元,字体长,沈庄卿长子,贡生,授知县;沈角,字麟兮,沈钟元子,庠生;沈雍,字升孜,号闲存,沈角子,贡生,选授平阳县学教谕。沈雍为沈炳震之父,原名栋衍,入清后改名为雍。他原本应承高祖世荫袭锦衣卫百户,但时值鼎革之际,不数年,明朝灭亡。沈雍原配金氏,妾施氏,继配董氏,有四子。长子炳贞(1664—1721)字朗恒,号洁庵,邑庠生,入国学,考授州同,生母施氏,长沈炳震十五岁;仲子炳震、叔子炳巽、季子炳谦,俱董出。

沈炳震年少时端庄稳重、寡言少语,言谈举止严谨有度;在父母身边时和颜悦色、态度恭顺,进退举止不失尺寸。性仁孝,其父沈雍卒于官舍,沈炳震兄弟皆在家侍奉母亲,赶到时离世已两日。护送灵柩回乡时,当地习俗忌讳客死异乡的灵柩进入家门。沈炳震正色道:“《论语》有云‘生死有命,富贵在天’,岂有父死异乡而灵柩不归故居之理?”他力排众议,毅然将灵柩安放于中堂,宗族亲友及旁观者都佩服他知礼。将其父下葬之后,沈炳震恪守礼制,疏食三年。此后每逢年节祭祀与扫墓,“必忾慕惨戚,四十年如一日也”。

他敬爱昆弟,对待伯兄谨慎周到,对待两个弟弟亲厚友爱。两个弟弟受他影响,也研究古学,并取得了一定的成就。叔弟炳巽(1681—1756)字绎旃,号权斋,贡生,候选州同,曾效力于河工。著有《水经注集释订讹》四十卷,此书“凡从前篇简脱漏,文字蹐驳,首尾颠踬,句读转易者,一一正之,复还道元之旧观”,还著有《权斋老人笔记》四卷、《权斋文稿》一卷、《续唐诗话》和《全宋诗话》。幼弟炳谦(1685—1751),字幼牧,号劳山,亦贡生,工诗,诗文风格承袭沈炳震,以古文词章见长,并于乾隆元年(1736)与沈炳震共举博学鸿词科。沈德潜称赞说:“昔有苏氏子瞻、子由兄弟师友,古今艳称,于今再见其人哉”。待友以诚,为人庄重平和。初见他时,觉得他深沉难测,但相处久了就觉得他真诚坦率,恨相交已晚。他极重友情,即便自己贫困也毫不吝啬地倾囊相助。晚年游历淮幕时,正值严寒,他将自己的羊皮袄和豹皮褥子赠予好友,结果自己途中感染风寒,家人们都暗中笑话他,但他却毫不后悔。

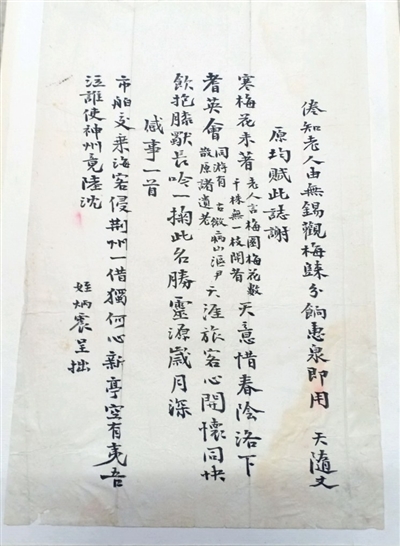

沈炳震平居雅好吟咏,初学王维、柳宗元,中年独得力于苏轼、黄庭坚,后流衍于范成大、陆游。康熙四十六、七年间(1707—1708年),竹溪沈氏与前丘吴氏在竹墩组织“双溪诗社”,举行文会雅集,聚集了众多名流,以风雅领袖东南,竹溪也因此成了湖州的文化中心。每月必会,会必有诗,沈炳震、沈炳巽、沈炳谦三兄弟参与其中,会后将唱和诗结集为《双溪倡和诗》流传。清戴璐《吴兴诗话》记载了竹溪沈氏参与双溪唱和的盛事,并称:“康熙中叶后,吾湖诗派极盛于竹墩、前丘,两溪相望不三里而近,所传双溪倡和诗是也”。所著《增默斋诗》八卷,查他山编修以为“扫绝依傍,期于亲见古人”;万九沙编修以为“法取山谷,稍出入于放翁、石湖”;汪谨堂大司宼以为“幽闲淡肆,极其性情之所之,绝无一软媚语”;柯石庵举东坡语评之,以为“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”。并著《蚕桑乐府》一卷二十章,曲尽体物之妙,郡守胡承谋采入《湖州府志》中。

沈炳震幼年时便聪慧过人,记忆力超群,及至稍长喜欢博览群书,康熙三十二年(1693)他十五岁时参加院试,受到时任浙江省学政颜光敩(人称学山先生,山东曲阜人)的赏识,成为他的门生,补为博士子弟员,自后文名日起。然而从康熙丙子至甲午(1696—1714),他八次参加省试均不得一遇。他的朋友吴斯洺说:“甲辰绑蔺,已被蔗入彀,终以策问语过激见黜。或尤之,东甫笑曰:‘吾知尽言无隐而已,得失何问哉。’嗣是亦不复应试矣。”策问言语过激是沈炳震科举不中的原因之一,沈氏亦笑答自己乃是尽言所知不隐瞒。可能正是因为他的直言不讳触犯了当时的权威。自此之后沈炳震不再参加科举考试,专攻古学。自六经三史以及诸子百家,无不究心博览,丹铅批阅者数十部,钧纂考订者亦几乎有二十余种,广泛搜集、精细筛选,汇聚精华并融会贯通。在诸多研究领域里面,他最偏重于史学方面。他人平时不太注意的地方,他都有意识地熟记,最终取得了具大的成就。

沈炳震在学术上的最大贡献是把新旧《唐书》详加审定,编成《新旧唐书合钞》二百六十卷。该书本纪、列传以旧书为纲,仍分注新书为目;诸志旧书殊多渗漏,则以新书为纲,仍分注旧书为目,加入《方镇》一表。订正宰相世系表之讹谬。他注意将《新唐书》《旧唐书》二书异文用小字注出,大部分为罗列史实差异,少部分作出考证。当时许多著名学者都给予高度评价,认为“合钞”实际上是一部再创作的史著。为写成此书,沈炳震无日无夜细楷抄录,花了几十年的时间。

乾隆元年(1736)诏举博学鸿词科,沈炳震遂携《新旧唐书合钞》与幼弟沈炳谦二人共同赴京,沈炳震乃得詹事府詹事兼翰林院侍读学士王奕清(字幼芬,号拙园,江苏太仓人)及詹事府詹事、内阁学士李绂(字巨来,号穆堂,别号小山,江西临川人)等举荐,其幼弟炳谦也为原浙江学政,吏部左侍郎程元章(字冠文,号坦斋,祖籍登封)所举。丙辰词科先后应召者二百余人,而其著作之富莫如沈炳震,众人皆论此科为沈炳震开。然而召试廷殿,仍不遇,兄弟二人一并放还,沈炳震也于归乡后二年去世,享年五十有九。终其一生,始终未能得意于科举。可见,士子寒窗苦读往往只学应试之八股文,而八股文兴盛导致传统学术荒废,有人被问及经史典籍时目瞪口呆答不上来,但这类人往往能考取科举功名;而那些埋头苦读经史的人,渊博如沈炳震却只能郁郁而终,不得不说是当时社会的悲哀。

沈炳震去世后六年,侍郎钱陈群(字主敬,号香树,又号集斋、柘南居士,浙江嘉兴嘉善人)向乾隆奏进其《新旧唐书合钞》,下诏交付书局。当时史馆正奉命校勘新、旧《唐书》,诸位官员得到此书大喜过望,即作为校勘的主要依据。在官修的《唐书考证》一书中,也吸收了此书的研究成果。

沈炳震一生科场失意,然而作为一代史学家,其著述等身,其生平最用心之作《新旧唐书合钞》在生前虽然未曾看到刊行,但在去世后流传于世且广为参考征用,首开《唐书》整理之风气。其考据之学上承顾炎武,下启乾嘉学派,堪称清初浙西学术转型之缩影。时人称其“郁于生前,荣于身后,士论重之。”