现在围桌合食的进餐方式大约是从隋唐时期逐步形成的,一般认为与高座家具的出现有关。宋时高座家具相当普遍,高案、高桌、高几相应出现,垂足坐成为通行姿势。

我们熟悉的《韩熙载夜宴图》传为顾闳中所作,其实这幅画不是南唐原作,而是宋人的临摩。其画中广泛出现的各种座具,并不是五代南唐时期的生活用品。因为直到北宋中期,高座具才普及到市俗百姓中。从这幅画中,我们可看到一大一小两张几案,长案这边主宾围座,小案这边有宾客独座。主宾虽坐在一起但各自有一套餐具和馔品,这或许就是分食制向会食制演变的一个例证。

而随之形成的餐桌礼仪同时也表现在餐具的使用上。宋代餐具必备有箸瓶、箸、止筋、渣斗、匙。元人笔记《静斋至正直记》有记载:“宋季大族设席,几案间必用筋瓶渣斗,或银或漆木为之,以筋置瓶中。遇入座,则仆者移授客,人人有止筋,状类笔架而小,高广寸许,上刻二半月湾以置筋,恐坠于几而有污也,以铜为之。”现今我们从考古发掘中也找到相应的实物。

银鎏金团窠式对鸟纹箸瓶,口径4.7厘米,底径5.3厘米,高14.8厘米,1996年湖州菁山乡利民村宋墓出土。现藏于湖州市博物馆。直口,平唇,束颈,溜肩,圆腹,圈足外撇。器身錾刻团窠式对鸟纹,上下相对,展翅飞翔。口沿与圈足錾刻回纹。团窠式对鸟纹、回纹处鎏金,凸显华贵。器底錾刻双钩楷书款“澹轩”二字。

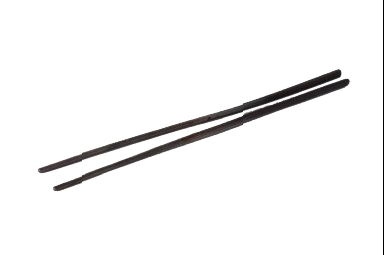

银箸,长24.1厘米,1996年湖州菁山乡利民村宋墓出土。现藏于湖州市博物馆。

银匙,长24.5厘米、宽3.3厘米。匙面呈卵圆形。匙柄为弧形,中起一棱,断面呈三角形。1996年湖州菁山乡利民村宋墓出土。现藏于湖州市博物馆。

宋人对箸与匙的用法很讲究。朱熹曰:“凡饮食,举匙必置箸;举箸必置匙。食已,则置匙箸于案”。意味着吃饭时拿起汤匙一定要放下筷子,拿起筷子一定要放下汤匙,吃完后汤匙与筷子都要放在桌面上。

漆唾盂,口径18.6厘米,底径9.9厘米,高9.8厘米,木胎,托盘形口,束颈,溜肩,直腹,圈足外撇。盘口、圈足包银箍,器身内外髹黑漆,器底髹酱红色漆。1996年湖州菁山乡利民村宋墓出土。现藏于湖州市博物馆。唾盂是专用来盛放肉骨鱼刺等食物渣滓的用具。

古今皆有相通之处,宋人的餐桌礼仪于今亦有借鉴学习之用。宋人这种会食氛围下的分餐制在当下也不失为一种好的进餐方式。

见习记者 姚玲利 整理

文中素材由湖州市博物馆提供